La pluie à Rethel est un de ces récits qui se lisent moins d’un trait qu’ils ne se dégustent à petites gorgées. Un livre paru pour la première fois aux éditions Luneau Ascot en 1982 et qui s’est comme bonifié avec le temps.

Jean-Claude Pirotte, La pluie à Rethel. La Table Ronde, 170 p., 7,30 €

« Il n’y aura plus jamais d’été. » On a déjà lu moins abrupt commencement, mais que voulez-vous, les poètes sont parfois tels : comme ils distillent le temps, ils passent leur chagrin d’amour à l’alambic, et quand cela ne suffit pas ils en rajoutent dans la bile et l’amertume, histoire d’augmenter la teneur en mélancolie. Vous reprendrez bien un vers ou deux de Pirotte ? « Il n’y aura plus jamais d’été. J’imagine avoir lu déjà cette petite phrase quelque part. À moins que je l’aie écrite dans un autre temps d’une autre vie. J’avale un pinot blanc que je crois avoir vinifié de mes propres mains, tant son bouquet m’est devenu familier. Il n’y aura plus jamais de pinot blanc, en Alsace ni nulle part. Jamais d’automne. »

La pluie à Rethel est un récit d’amour contrarié, sans cesse remis au lendemain. Le narrateur, appelons-le comme ça, passe donc une partie de son temps à écrire qu’il ne peut écrire son livre : « Bien que je me sois assigné pour tâche, la dernière, d’écrire ce récit : La Pluie à Rethel, je sais que jamais je n’y parviendrai. » C’est un classique, un grand cru du genre dira-t-on. Cela permet de ne jamais aller au bout de son rêve, et donc de continuer à rêver. Comme on viderait une bouteille pour aussitôt en ouvrir une autre : du blanc, du rouge, du rouge-vert, de la bière… Ce que le narrateur et quelques acolytes du même acabit ne se privent pas de faire.

Et l’ivre lecteur de se perdre mouilleusement dans les méandres du livre. Car tout est mélangé, coupé presque, dans La pluie à Rethel : les souvenirs sens dessus dessous, la narration, appelons-la comme ça, part en vrille – à qui a-t-on affaire ? Jan ? Vincent ? un autre Je ? On ne parlera même pas des amours, lesquelles prennent des allures de fuite en avant qui ressemblent à des retours en arrière, aventures tantôt situées d’un côté de la frontière (mais laquelle ?), tantôt du côté des polders. Et puis, ne sont-elles pas trop nombreuses pour être vraies, les femmes-filles de Pirotte ? : « Je suis le roi-bouffon d’un pays de reines défuntes. Mara, Mina, Carlijn, Isabelle, Héléna, C…, Virginia, Soledad, Roberte, j’en oublie bien sûr… »

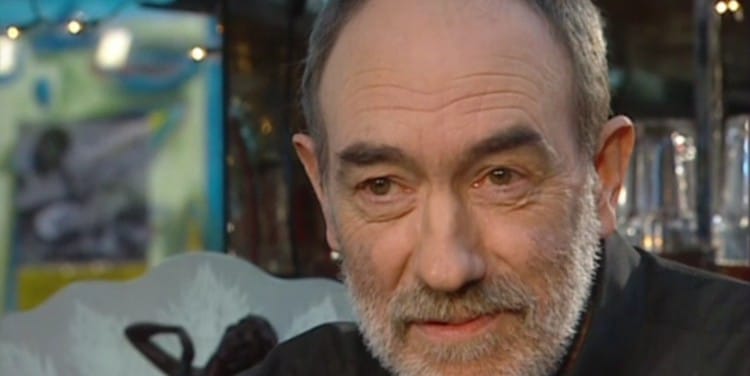

Jean-Claude Pirotte

« Vous parlerai-je du corps de Mina ? C’était un corps, qu’il m’en souvienne ! » Le moins que l’on puisse dire est que La pluie à Rethel est charpenté à souhait, qu’il ne manque ni de corps, ni de chair. Les lèvres s’ouvrent, les langues s’activent, les mains ne sont pas en reste et la verge du narrateur est tout sauf effarouchée. Physiques sont les mots et les choses de l’amour chez Pirotte : « Elle est assise au bout du lit, habillée de noir, une robe moulante, avec un col blanc qui rappelle un peu la fraise plissée de je ne sais quel siècle. J’ai pris l’habitude de dormir nu. Elle pose sa main sur mon genou qui forme saillie sous le drap. Saillie, je pense au mot saillie. »

Mais cela, c’était avant. Avant le récit. Avant la pluie. Avant la terrasse du PMU de l’avenue Gambetta à Rethel, « l’enfilade peureuse de ses robiniers, le teint pisseux des façades de l’après-guerre », avant tout ce qui suit et que le narrateur regarde désormais du haut de sa quarantaine d’années, ou quelque chose d’approchant : de toute façon, hors d’âge : « Les humains se sont retirés de ma vie comme l’eau du polder. Ce n’est pas la jeunesse mais la vieillesse qui n’a pas d’âge. Rien ne m’aura survécu comme je n’aurai survécu à rien, ni à personne. »

Alors ? Alors, il ne reste plus qu’à écrire, écrire comme il peut, écrire comme il pleure, écrire comme il pleut : « Pleuvoir des mots, des torrents de mots vides. » C’est là que la beauté du livre de Pirotte réside, quelque part entre le désir de la poésie et son refus simultané. Grappiller l’air et le lourd dans une même phrase, vendanger le réel jusqu’à la lie : « Avec les insomnies on peut faire des bouquets noirs de grandes fleurs friables et crissantes comme sable sous les dents. Avec les flaques de pluie sur le tarmac inégal, des miroirs écaillés et fuyants où les cloportes de la mémoire s’esquivent par les fêlures de la matière. Et, sur les murs mouillés de la cour, l’eau dessine les érosions futures et préfigure les ruines lentes qui s’accumulent en toi. Je dirai, je ne dirai rien, aucune différence. Va te faire foutre lyrisme ! Sur Rethel, il pleut toujours. » Ce n’est toujours pas beau temps et c’est tant mieux !