La postérité, c’est fragile, aussi fragile qu’une coque d’oursin mort que les marées successives ont débarrassée de ses picots, amincie, et qu’écrase le pied, crac !, sur le sable. Quel ridicule contraste entre cette armure à l’épreuve des chocs et ce chétif cadavre ! Ou bien entre la suffisance ingénue de l’écrivain en herbe, que la mode changera peut-être en carapace bétonnée d’autosatisfaction niaise, et la chute parmi les pierrailles, crac ! qui post mortem le relègue, disloqué, dans un néant définitif ! Une telle sorte de parabole, cruelle et narquoise, court tout au long du dernier roman d’Éric Chevillard tout juste (ou enfin) sorti du cirque de la critique littéraire qui l’a conduit tant de fois à affronter le couple succès médiatique présent/nullité littéraire avérée, si avantageusement représenté dans le marché des livres.

Éric Chevillard, L’explosion de la tortue. Minuit, 255 p., 18,50 €

Par deux fois avant L’explosion de la tortue, Éric Chevillard avait déjà tiré quelques conclusions drolatiques et sévères de son expérience de lecture en vraie grandeur (comme chroniqueur du Monde des livres) appliquée à la réalité de la production éditoriale actuelle (Défense de Prosper Brouillon, Noir sur Blanc, 2017 ; Feuilleton, La Baconnière, 2018). Mais ici il donne d’un thème approchant, celui de la survie du livre, une version bien plus ample et surtout follement romanesque, à sa manière échevelée où tout lecteur devrait perdre pied aussitôt, tant ce thème se dédouble sans cesse (vanité des vanités littéraires mais peut-être aussi, et c’est autrement sombre, vanité de toute littérature, qui se confond si bien avec l’existence, pour un écrivain véritable, qu’elle finit en même temps que lui), et se dissimule sous un flot d’histoires adventices.

Et pourtant ce lecteur complice, pris dans les rets de l’enchantement verbal mais parfois démonté, ne perd pas le fil. Le narrateur l’entraîne dans son labyrinthe, c’est lui qui tient la corde d’une langue ferme, inventive toujours mais aussi toujours claire, sans défaillance, exploitant toutes les richesses du français dans tous ses registres, sans jamais sortir des gonds en dehors desquels on verse dans le prétentieux, le vulgaire, l’inintelligible. « Après toi, mon beau langage… », disait André Breton. Ce type de respect-là, que le jargon d’une prose académique, d’aristo (Jean d’Ormesson) ou de petit-bourgeois (qui vous voudrez), bafoue en croyant parler chic, ou parler peuple, Chevillard le fait absolument sien.

Éric Chevillard © Jean-Luc Bertini

Forêt d’histoires qui « explosent » à la manière de la tortue, métaphore incongrue puisqu’une si petite bête ne doit guère exploser, c’est le récit la comportant qui sans crier gare fuit dans une direction inattendue, à la remorque souvent d’un mot dont la cohésion phonétique éclate, chacun de ses morceaux devenu support d’une de ces histoires apparemment étrangères au contexte. Parmi ces histoires, certaines semblent d’abord être historiettes (ainsi, mais il y aurait mille exemples, l’excursus des pages 100 et suivantes sur la lecture fortuite d’un vieux livre intitulé Trois œufs, dont le scénario incohérent va occuper plusieurs dizaines de lignes jubilatoires, son auteur inventé, Louis-Constantin Novat, une des innombrables figures de la stupidité romanesque dans l’œuvre de Chevillard, étant soigneusement mis de côté et réservé pour un développement ultérieur).

Parmi ces petites intrigues secondaires, certaines déroutent et amusent, d’autres troublent et effectivement « démontent » par l’évidence de leurs bas-fonds cachés. Tel est, pour suivre l’aventure du présumé Novat, l’épisode de Queue coupée, autre opus attribué au romancier limousin du XIXe siècle, qui occupe les pages 129 à 158 d’une réminiscence de chasse au lézard. Le récit autobiographique de l’auteur du livre (Novat) s’y attarde autour de la péripétie au cours de laquelle un enfant chasseur force le lézard, afin de lui échapper, à sacrifier sa queue. Celle-ci, détachée du corps, s’agite faiblement au sol et finit par s’immobiliser, preuve désormais impossible à dissimuler du pouvoir de mort que peut exercer l’homme prédateur sur un vivant innocent.

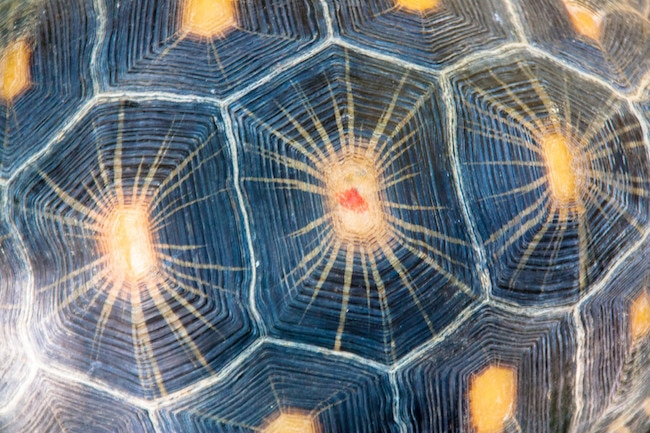

Carapace de tortue © Anthony Destenay

Il convient de toujours se méfier quand, dans un texte de Chevillard, l’enfance fait surface. Car un héros enfantin, même attribué à un autre romancier (Novat), possède chez lui (Chevillard), en dépit ou à cause de la richesse de l’invention romanesque (voir le merveilleux Ronce-Rose), une charge émotionnelle qui, à elle seule, démontrerait au lecteur inattentif que cette littérature, considérée souvent comme seulement fantaisiste, voire divertissante, est tout sauf gratuite et que la création pure, vraiment étourdissante, du conteur prodige, recouvre çà et là des profondeurs bien moins limpides que la pellicule miroitante conférant à l’écriture une si irrésistible séduction.

Lézard amputé, tortue écrasée, adulte tentant par tous moyens déloyaux de se mettre à l’abri des reproches justifiés de son épouse (à la suite de la mort de la tortue), petit garçon incapable de surmonter la blessure infligée par lui au lézard : L’explosion de la tortue est peut-être d’abord une entreprise visant à exorciser le sentiment diffus de culpabilité que tout enfant éprouve devant ses actes, puis tout adulte si l’enfance encore présente sous sa carapace lui a permis d’échapper au sort commun (devenir une brute épaisse, un rhinocéros enfermé dans sa défroque rugueuse de bien-pensant).

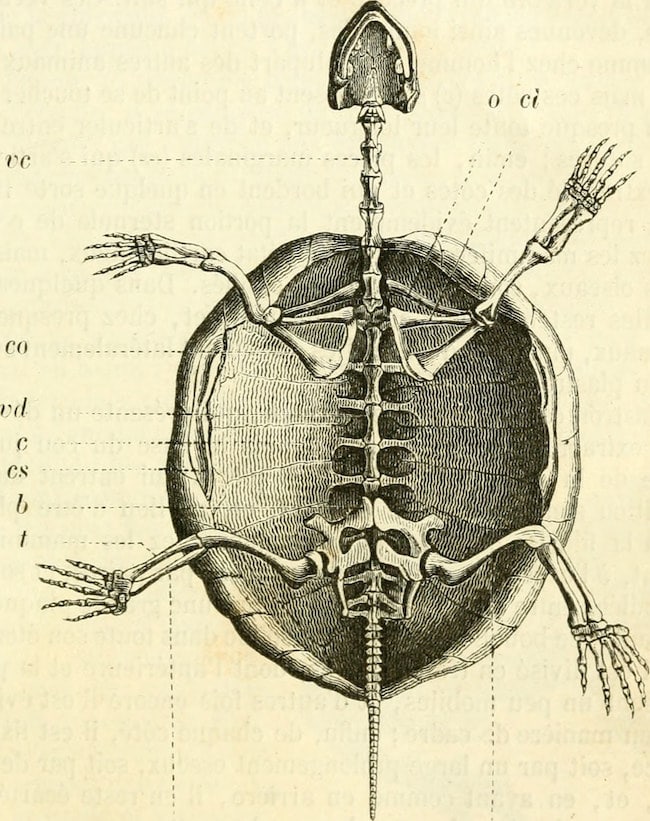

Illustration du Cours élémentaire d’histoire naturelle (1840)

L’exorcisme par les livres, Michaux l’a pratiqué toute sa vie. Louis-Constantin Novat, le romancier oublié que Chevillard invente, s’est peut-être lui aussi essayé à cet exercice ardu et douloureux de littérature, qui peut rapporter gros si l’on songe que grâce à ce travail, poursuivi à travers tout un livre, le narrateur retors de L’explosion de la tortue a réussi à regagner l’amour d’Aloïse, partie sur un coup de tête après le meurtre du reptile floridien (d’ailleurs une espèce invasive, qui menace notre bonne vieille tortue des marais) acheté sur les quais de Paris à un vendeur vorace.

Il est d’autant plus triste – et peut-être injuste – que tant de romanciers putatifs et sans doute sans talent comme Prosper Brouillon et ses myriades d’émules (mais parmi eux combien de « bons écrivains », comme disait Verlaine, vilainement privés de voix ?) soient empêchés de publication, donc de postérité, donc de gloire posthume, par la rapacité des profiteurs qui les exploitent. Car ne croyez pas que le thème central de l’écriture pratiquée, consolatrice, salvatrice parfois, le plus souvent inutile et sans espoir de succès ou de résurrection, soit occulté par d’autres thèmes, à la fin de ce magistral « divertissement » littéraire. Il explose au contraire dans les pages ultimes qui convoquent, comment s’en étonner ? les deux copistes de Flaubert, les « cloportes » Bouvard et Pécuchet. Mais cette fois-ci l’un rentabilise à son profit et sans vergogne le rêve absurde (absurde ?) de l’autre, celui d’accéder par l’œuvre écrite, en cela plein exorcisme des frustrations de la vie, à la paix de l’âme et à l’immortalité. Rêve grandiose, pauvre chose !