Écrire coûte que coûte était l’impératif que s’était fixé Goliarda Sapienza (1924-1996), morte dans l’anonymat avant de connaître la gloire lors de la traduction française, en 2005, de L’Art de la joie, l’œuvre à laquelle elle avait travaillé pendant dix ans, de 1967 à 1976, et qu’aucun éditeur italien n’accepta de publier.

Goliarda Sapienza, Carnets. Extraits choisis par Angelo Pellegrino. Trad. de l’italien par Natalie Castagné. Le Tripode, 461 p., 25 €

Pour qui a lu L’Art de la joie en étant admiratif de la persévérance de Sapienza, non sans avouer parfois sa perplexité devant la construction du livre, l’auteure bousculant parfois le lecteur pour ne lui laisser nul répit ; pour qui n’ignore pas combien la spontanéité et le naturel dans le récit de l’existence de Modesta, l’ennemie des carcans, sont une pure façade, et que tout résulte d’un travail acharné, l’écriture de Sapienza est envoûtante en ceci qu’elle oscille sans cesse entre l’allégresse et la tristesse, pour ne pas dire la neurasthénie. Le viol, l’inceste, la bisexualité : L’Art de la joie est le livre des transgressions, où aux scènes de dépucelage succèdent des réflexions sur le fascisme, ce qui pourrait paraître de mauvais goût, mais chez Sapienza c’est le plaisir de raconter qui l’emporte, et raconter la vie de Modesta, née en Sicile le 1er janvier 1900, destinée à traverser toute la première moitié du XXe siècle, c’est aussi écrire sur le destin, que Sapienza nomme « la volonté inconsciente de poursuivre ce que pendant des années on nous a insinué, imposé, révélé être le seul juste chemin à suivre ».

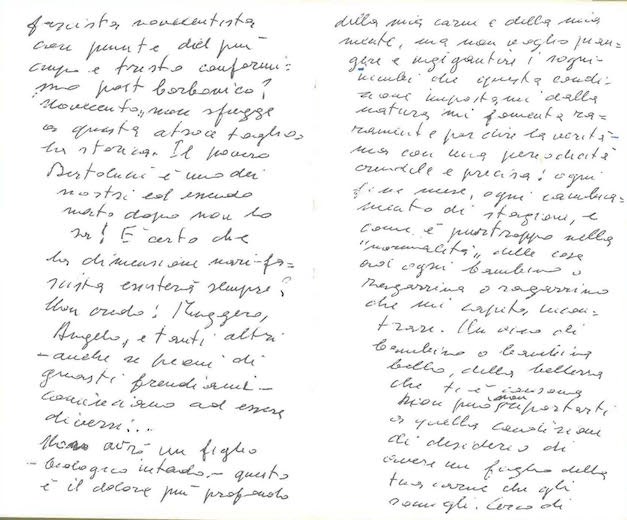

Manuscrits des Carnets © Le Tripode

Au moment où elle mit un point final à L’Art de la joie, Sapienza décida de tenir des Carnets, comme pour s’éloigner de son personnage : « Si Modesta ne prend pas la clef des champs… et ne s’en va pas vivre sa vie, il ne sera pas facile de sortir de cet état de repos, d’attente et de sérénité que j’ai appelé interrègne. »

Elle qui, ayant toujours eu un penchant pour la rébellion, cherchait à tout prix à vaincre le côté « conformiste et apeuré » qui nous habite tous, mais qui, croit-elle, est peut-être surtout notre part féminine… Dans les années 1970, elle a rencontré Angelo Pellegrino, qui allait la soutenir et veiller sur son legs littéraire. En ces mêmes années, elle fera un voyage à Trieste, sur les traces de Svevo et de Saba, elle prendra le Transsibérien, elle franchira les frontières de l’Europe du Nord, elle relira Proust, Woolf (ce qui donne lieu à une méditation sur la femme et la folie), James (défini comme un « grand joueur d’échecs », les émotions étant chez lui manœuvrées à la façon d’un joueur « avec une froideur consécutive pour les personnages-pions »).

Sapienza tente de cette façon de respecter la promesse qu’elle s’était faite : tous les dix ans, se refaire par une longue période de solitude et d’étude. Mais toujours les « certitudes du doute » la minent, elle est même persuadée que le fait d’être une femme est une malédiction car l’insécurité et l’incapacité d’affronter la vie sont, chez elle, innées : « Il est même interdit à une femme d’être une vraie ratée ».

Goliarda Sapienza © Le Tripode

Les pages sur la prison de Rebibbia, celles consacrées au milieu du cinéma et du théâtre (auquel elle avait naguère appartenu) donnent au lecteur l’impression de se trouver devant une héroïne qui n’a jamais été adulte, faisant l’inventaire de toutes les « agressions que subissent les petites filles du monde ». Sapienza se souvient qu’elle s’est éloignée du théâtre pour se vouer à l’écriture. Malgré les tentatives de suicide passées et les internements dans des asiles psychiatriques, malgré le dogme du doute qui la paralyse, elle s’est hardiment lancée dans cette périlleuse entreprise qui consiste à vêtir de mots son dénuement moral.

Sa liberté, sa franchise, sa vulnérabilité, sa ténacité, son écriture « de chair et de lave », font de Goliarda Sapienza un personnage unique dans la littérature italienne du XXe siècle. C’est une sœur de Sibilla Aleramo, l’amante de Dino Campana, elle a aussi quelque chose de l’Ariane abandonnée à Naxos, qui, par son chant et son esprit hors du commun, subjugue Dionysos, mais elle est avant tout elle-même, une fille du feu peu portée aux concessions. Ses Carnets invitent qui ne connaît pas encore L’Art de la joie à découvrir un être entier, ballotté par les événements, mais tenant ferme son gouvernail, comme si écrire la vie relevait d’une impérieuse nécessité.