Le « journal » d’Arnold Daghani est un document extraordinaire – et une véritable œuvre de la nature la plus singulière. C’est un événement que cette édition établie et annotée par Thierry Bouchard et Marc Sagnol qui ont revu et corrigé la traduction de Philippe Kellmer.

Arnold Daghani, La tombe est dans la cerisaie. Journal du camp de Mikhaïlovka (1942-1943). Trad. du roumain et de l’allemand par Philippe Kellmer. Suivi d’un entretien avec Philippe Kellmer et Marc Sagnol. Fario, 232 p., 23 €

Ce journal du camp de Mikhaïlovka nous plonge dans la Shoah telle qu’elle a fait rage en Roumanie ou en Ukraine, lors d’une tourmente historique où succéda à l’avancée des Russes celle de Allemands – auxquels s’allia le dictateur roumain Antonescu.

On a pu parler d’un « pan oublié » de la Shoah. Alexandra Laignel-Lavastine, dans son introduction à la traduction du monumental ouvrage de Matatias Carp Cartea Neagra. Le Livre noir de la destruction des Juifs de Roumanie 1940-1944 (Denoël, 2009), remarque: « la légitime focalisation des historiens du nazisme sur l’industrialisation de la mort dans les camps d’extermination va […] contribuer, du moins auprès du grand public, à reléguer dans l’ombre les crimes de masse perpétrés à l’est de l’Europe ».

Dans son Avant-Propos (daté de « Paris, 2000 ») à ce Journal, Philippe Kellmer (qui, avant d’être le traducteur de Daghani, fut son « compagnon de déportation ») écrit : « Notre groupe d’environ cinq cents personnes internées dans un ghetto situé en Transnistrie – territoire d’Ukraine occupé, entre le fleuve Dniestr à l’ouest et le Boug à l’est, et administré par la Roumanie – fut brutalement raflé et transporté par la SS au-delà du Boug – du côté de l’Ukraine – en territoire exclusivement régi par les Allemands. Nous étions, à la fin de la guerre, entre sept et douze personnes à avoir survécu. »

Au camp de Mikhaïlovka, « on travaillait pour l’entreprise August Dohrmann », dit Philippe Kellmer dans l’entretien (constituant la dernière partie du volume) où il répond à Marc Sagnol. Il ajoute un peu plus loin : « Oui, nous étions ‟propriété” de l’Organisation Todt. En fait on appartenait à la SS, mais la SS a cédé à l’organisation Todt les déportés. »

Dans le travail sur une route dans la forêt qu’évoque Kellmer, « il y avait des gardes ukrainiens tous les cinquante ou cent mètres. On travaillait à la pelle, à la hache, avec des piques ». Et ceux qui n’étaient pas ou plus capables de travailler – malades, vieillards, enfants – étaient abattus systématiquement.

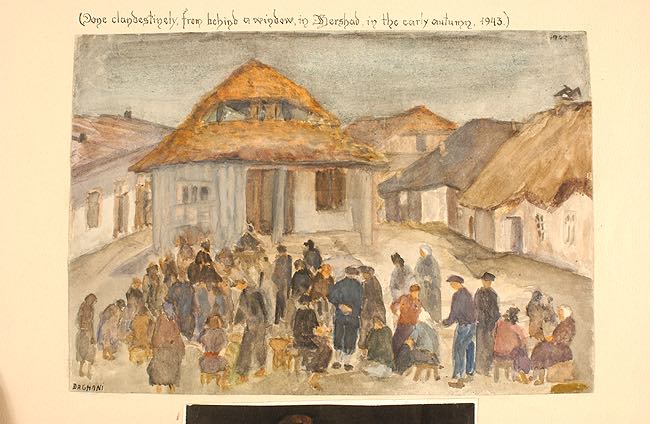

Arnold Daghani, Le marché de Bershad © University of Sussex

« Je savais alors qu’il tenait un journal », dit (répondant à Marc Sagnol) Philippe Kellmer. Un journal, précise-t-il, « aussi suivi que possible, en fonction des circonstances… et des disponibilités en papier ». « Ce journal, ajoute Kellmer, était rédigé en langue roumaine. La raison m’apparaissait évidente : ni les Allemands, ni les autres ‟maîtres” lituaniens ou ukrainiens ne maîtrisaient cette langue. » (Selon d’autres sources, cependant, ce sont des notes écrites en anglais que Daghani aurait sténographiées.)

Kellmer remarque encore qu’il s’agit « plutôt, en réalité, d’une compilation de notes éparses, griffonnées dans les affres de l’angoisse d’un homme réduit à l’esclavage, condamné à une mort lente ou à une exécution sommaire ».

La tombe est dans la cerisaie : ce titre étrange est la reprise (ou l’anticipation), légèrement modifiée, de la phrase finale du Journal de Daghani : « Les tombes se trouvent dans la cerisaie ». Ces tombes sont celles des victimes de la liquidation du camp de Mikhaïlovka transféré à Tarassiwka. Peu avant la fin du Journal, on lit en effet, à l’entrée du 6 décembre 1943 (à cette date, Daghani et sa femme, qui étaient parvenus à s’échapper du camp de Mikhaïlovka, sont relativement libres), une information laconique : « Le camp de Tarassiwka a été totalement liquidé le 10 décembre. » Dix mois plus tard (selon la dernière note du journal, datée de « Bucarest, le 22 octobre 1944 »), des paysans (« après la libération de la région ») raconteront que l’extermination (qui avait « débuté à cinq heures du matin ») avait duré six heures.

L’ultime massacre, exécuté avec une froideur industrielle, est raconté dans une des notes de la présente édition du Journal : « Avec une rigueur militaire, les Juifs sont descendus dans la fosse, se sont couchés tête contre tête et ont été fusillés calmement par les gens, par deux hommes de la SD (Sicherheits-Dienst [Service de sécurité]) venus spécialement. » Le témoin (qui donne d’autres précisions non moins glaçantes) était un collaborateur de la société Dohrmann.

C’est en 1946 que Daghani parvint à publier, en roumain, à Bucarest, ce qui fut dès lors appelé son « journal ». (Alexandra Laignel-Lavastine mentionne, dans une note de sa traduction de Cartea Neagra, une édition en allemand sous le titre Lasst mich leben ! – qui, dit-elle, « dans les années soixante », « contribuera à sensibiliser la justice allemande aux crimes perpétrés dans les camps » – ainsi qu’une « version anglaise » publiée en 1961).

Ces « notes griffonnées » (selon la formule de Kellmer) constituent une œuvre d’une nature unique (à laquelle la présente édition, si attentive, donne toute sa portée). Rapides et en général brèves, précises et – pour échapper à la surveillance persécutrice – furtives… Daghani y capte des relations fragilement maintenues et combien vitales : d’abord, bien sûr, celle entre Anisoara et lui (ainsi lors de leur arrivée au camp et de leur découverte de l’état dans lequel ils découvrent les détenus plus anciens : « J’ai échangé un regard avec Anisoara et j’ai frissonné. Notre vie à nous ressemblera-t-elle à cela ? »). Hélas, ces liens entre victimes peuvent les exposer encore davantage à la bestialité de leurs bourreaux. Ainsi quand un enfant qu’on va tuer crie vers sa mère : « Maman, j’ai mal ! »

Ce sont aussi des noms que Daghani s’attache à enregistrer. Ceux des gardiens ou des tueurs. Ou bien ceux des victimes – par exemple ces deux vieillards qui (le 29 août 1942) vont devoir se dénuder pour aller à la mort : « Le vieux Mordko Seidner, qui avait quatre-vingt-onze ans, guidait par la main Shlomo Wohlemann, de soixante-dix ans. Tous les deux faisaient leurs prières. »

Arnold Daghani

L’écriture de ces notes, dont le souffle, jour après jour, est celui de la vie-survie, aura contribué à maintenir en éveil la vigilance de Daghani à l’égard des moindres événements et des comportements des individus : il fallait prêter la plus grande attention aux divers gardes, policiers, organisateurs, mais aussi à telle inattendue possibilité de contact au bord ou à l’extérieur du camp – éventuellement pour prendre la fuite, comme Daghani et Anisoara parvinrent à le faire.

À l’orée du Journal (que précède une introduction datée de « Bucarest, juillet 1944 »), on lit trois dédicaces. Évidente, la première : « À ma femme ». Bouleversante, la troisième : « Au cordonnier Abrasha » (juif) et « à son épouse chrétienne » ainsi qu’« à leur fillette âgée de six ans » (ce cordonnier juif, sa femme chrétienne et tout particulièrement leur petite fille jouèrent un rôle décisif dans la fuite de Daghani et d’Anisoara – et Daghani apprit plus tard qu’Abrasha avait été exécuté). Quant à la dédicace médiane, elle nous rappelle que Daghani, avant d’être écrivain, était peintre : « Au fonctionnaire d’État roumain du ‟Vieux Royaume”, dont j’ignore le nom, qui, après m’avoir présenté l’ordre de déportation, a insisté pour que je défasse mon sac à dos afin d’y loger ma boîte d’aquarelles et mon cahier d’esquisses qu’il a aperçus parmi les objets abandonnés : ‟Ils peuvent vous sauver la vie…” »

Des dessins ou peintures, Daghani a pu en réaliser au camp même, et il parvint à les conserver dans des moments périlleux – par exemple, quand, fuyant, Anisoara et lui durent traverser le Boug à gué (avec de l’eau jusqu’au cou). Son talent aura été un facteur de survie. Ainsi certains des gardiens lui demandèrent-ils de faire leur portrait. (Au temps des Khmers rouges, le Cambodgien Van Nath se vit épargné dès lors qu’il peignait des portraits de Pol Pot.) À d’autres moments, Daghani se concilia tel ou telle en réalisant des objets décoratifs. Et l’une des circonstances qui favorisèrent sa fuite fut la réalisation d’une mosaïque représentant… l’aigle allemand !

« À main levée », pourrait-on dire : ces tracés d’un écrivain ou d’un peintre, sans instruments, ou presque, sans supports ni soutiens, furent comme gravés sur l’air le plus noir, au cœur de cet enfer produit par des humains.

Oui, ce Journal (avec tout ce qui l’accompagne dans la présente édition) est inoubliable, tout de traces cruelles et précieuses… Pour les survivants, l’absence du moindre vestige de la vie de leurs proches n’est-elle pas un surcroît de douleur ? (Kellmer, qui a connu la mère de Paul Celan à Mikhaïlovka, mentionne qu’à Paris le poète « voulait chaque détail des contacts que je pouvais avoir eus avec sa mère »).

Sans doute serait-il trop facile de se dire que ces fragments auront constitué une manière de victoire secrète, remportée du dedans, dans le temps même de l’oppression, sur les forces de destruction haineuses ou sur une indifférence bureaucratique morne. Et cependant…

« Les tombes se trouvent dans la cerisaie »: cette notation ultime (avant l’Épilogue) du Journal du camp de Mikhaïlovka a la sobriété de toutes les notes-traces rapides de Daghani. C’est par là, précisément, qu’elle résonnera sans fin. Elle m’a soudain rappelé une note où Alexandra Laignel-Lavastine (dans Cartea Neagra, p. 617) commente une entrée du texte de Matatias Carp datée du 18 juin 1943. Un détenu du camp de Peciora avait entrepris de « gravir le mur de pierre qui entourait le camp » pour « tenter de se procurer des cerises » (à la faveur d’un « troc avec les paysans du coin »), et c’est à cet instant qu’un garde ukrainien l’abattit : « Les cerises, éclaboussées de sang, se seraient alors répandues sur le sol. Certains survivants du camp, enfants à l’époque, expliquent qu’ils avaient envisagé de les récupérer, mais avaient hésité à cause du sang. »

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)