Il n’est pas rare que les rapports entre la littérature et l’histoire donnent lieu à des débats en France. Après L’histoire est une littérature contemporaine d’Ivan Jablonka (Seuil, 2014), c’est le cas avec La griffe du temps. À partir d’une nouvelle de Barbey d’Aurevilly, Judith Lyon-Caen propose « une expérience de lecture historienne d’un texte littéraire » pour circonscrire « ce que l’histoire peut dire de la littérature ». Mais – encore une fois ! – tout se passe comme si la littérature avait besoin d’aide pour réfléchir. Fort heureusement, les textes littéraires sont assez grands pour penser par eux-mêmes, surtout quand il s’agit de penser le temps.

Judith Lyon-Caen, La griffe du temps. Ce que l’histoire peut dire de la littérature. Gallimard, 304 p., 22 €

L’origine du livre de Judith Lyon-Caen est liée à un mythe proprement français : avec ses grands auteurs panthéonisés et ses têtes de gondole, le XIXe siècle serait plus « littéraire » que les autres. Il conduirait à une « emprise du romanesque sur le travail de l’historien des mondes sociaux du XIXe siècle » – du moins en France. On pourrait en débattre, au vu de l’intense vie littéraire qui l’a précédé et qui l’a suivi, en France mais pas seulement. C’est un autre fil directeur de ce livre très démonstratif qui pose question et qui engage sa conception de la littérature. Il provient d’un autre universitaire, Pierre Barbéris, spécialiste de Balzac, selon lequel, une fois dégagés les référents historiques directs d’un roman, subsisterait en lui « un “reste” littéraire ».

« Curieuse conception de la science, qui en fait la gardienne jalouse de l’inconnaissable », s’amusait déjà, en 1960, face aux apologues de « l’être » immuable de Racine, Roland Barthes dans « Histoire ou littérature ? » (1). Allez en effet définir ce mystérieux reliquat réservé aux « happy few », génie évanescent et à l’approche duquel il est sûrement arrivé à tout lecteur de rêvasser des heures entières. Voilà surtout une aubaine pour continuer de disserter sur la nature de « la » littérature et d’éviter de questionner la nouveauté, l’originalité, la créativité des textes, non du point de vue de la norme, mais de celui de l’interprétation critique.

Cette question de la qualification des textes et de la discrimination entre les textes à travers les époques aurait pu être au cœur de La griffe du temps, qui souhaitait « prendre la littérature comme objet d’histoire ». Encore eût-il fallu considérer que le mouvement incessant des interprétations était constitutif d’une histoire possible, et donner à voir cette conversation ininterrompue entre lecteurs disparus et vivants. À la place, réapparaît ici une naturalité de la littérature qu’on croyait dépassée. Notre bonne vieille littérature, en particulier nationale, son travail sur « l’imagination » et la « langue », sa beauté, sa grandeur, sont présentées comme immédiatement reconnaissables, par un « nous » indéterminé qu’on imagine aisément doté d’un sourire entendu : la littérature, ce serait donc, avec force guillemets et tautologies, cet « échappement », « ce qui ne tient pas en place », mais surtout « ce qui était et demeure reconnu comme littérature », « tout texte que nous reconnaissons comme “littéraire” », « ce qui contribue à produire la “littérature” », « les œuvres que nous appelons grandes », « un ensemble de qualités d’écriture que nous identifions immédiatement comme “littérature” ».

Pour affirmer la légitimité et la compétence du savoir historique, qu’on ne savait pas tant attaquées, La griffe du temps met en scène, avec quantité de guillemets, un « face-à-face “histoire” contre “littérature” », en se choisissant un adversaire : les « études littéraires », qui considéreraient les textes dont elles sont censées avoir la garde comme trop nobles, ou trop fragiles, pour être passés à la moulinette des historiens. Judith Lyon-Caen portait la même accusation dans un livre précédent (2), où elle affirmait que « du point de vue des études littéraires, la littérature est hors du temps, elle le dépasse par définition ». Certes, quelques transis croient encore la littérature éternelle. Mais voilà : plus qu’une pensée de la littérature, il s’agit d’un de ses nombreux lieux communs qui, au moins depuis Platon, dissimulent non seulement qu’elle est périssable, qu’elle n’a pas eu lieu partout, mais aussi qu’elle organise ses propres métamorphoses.

Judith Lyon-Caen © F. Mantovani

Serait donc littéraire ce qui a été estampillé littérature de tout temps. Mais par qui, si ce n’est par ceux qui savent ? Ainsi, « La vengeance d’une femme », la nouvelle de Barbey choisie par Judith Lyon-Caen (qui a édité les romans du « Connétable des lettres »), se retrouve soudainement pourvue d’intérêt parce que « saturé[e] de “style” ». Parlant de l’extérieur des textes, une approche si respectueuse des canons patrimoniaux et des normes académiques, si scrupuleusement attentive au partage des champs du savoir entre disciplines, comporte des enjeux qui ne sont pas uniquement littéraires. Au lieu de défaire les stéréotypes, de renverser les conventions, au lieu d’inciter à la méfiance vis-à-vis des miroirs aux alouettes de l’institution littéraire, au lieu de nous libérer de nos idoles académiques, elle réaffirme – mais peut-être est-ce simplement l’air du temps ? – un ordre des textes dont on croyait qu’il avait plus ou moins volé en éclats entre 1945 et 1975.

La théorie critique, elle aussi, se retrouve passée au tamis de la reconnaissance officielle, canon unique pour établir la valeur des textes : l’article de Barthes est dit « désormais classique », tel autre de Genette est « devenu classique ». De tels compliments sonnent comme les gentillesses que les plus jeunes disent aux aïeux qu’ils n’écoutent plus depuis longtemps et qu’on laisse tout seuls à table. La dynamique générale du livre forme en cela l’inverse du mouvement dans lequel est pris Benjamin Button, le personnage de Fitzgerald qui grandit en rajeunissant : faisant comme si certains événements n’avaient pas eu lieu, comme si certaines œuvres n’avaient pas été écrites, comme si l’horloge de la théorie littéraire s’était arrêtée à Gustave Lanson, La griffe du temps replace notre présent à un point du temps qu’il avait déjà déjà bel et bien franchi. De fil en aiguille, le lecteur voit réapparaître des fantômes, avec l’Auteur comme figure de proue et principal acteur de l’histoire des œuvres.

Est-ce donc un hasard malheureux si nulle part n’est cité l’autre article que Roland Barthes a consacré aux rapports entre la littérature et l’histoire ? « Le discours de l’histoire » (3) déconstruisait justement l’idée, défendue par Barbey d’Aurevilly lui-même au début de sa nouvelle, selon laquelle l’imaginaire distinguait les textes historiques des textes littéraires. C’est oublier que l’histoire est aussi un discours ; mais au nom du « prestige du c’est arrivé », les textes d’historiens se réclament en général d’une transparence au réel. Certes, Barthes écrivait lui-même à partir de Hérodote et Bossuet, d’écrivains qui, en l’absence de la discipline, racontaient l’histoire ; mais son analyse nous aide encore aujourd’hui en rappelant que, tout comme le discours historique se fonde sur un imaginaire, le texte littéraire, de manière inversée, peut tout à fait penser l’histoire.

On peut se demander, dès lors, pour quelle raison cette négation des avancées critiques de Barthes et du structuralisme sur la question s’adosse à l’une des figures les plus notoires du conservatisme politique et intellectuel français. On peut concéder, ainsi que les différents chapitres le développent, qu’une nouvelle de Barbey renseigne sur le monde de la prostitution parisienne, l’urbanisation ou la figure de l’auteur à la fin du XIXe siècle ; mais une telle lecture n’est pertinente qu’avec des littératures se prétendant réalistes. La littérature ne s’est pas arrêtée aux contes du dandy ultra dont Flaubert raillait le « grotesque involontaire » ; et que faire de textes qui, depuis plus d’un siècle déjà, ont fait exploser leurs propres cadres ? On peut apprécier ceux de Barbey – encore qu’ils soient pleins de faux scandale – mais force est de constater qu’ils ne donnent pas les mêmes difficultés, ni au lecteur, ni à l’historien, que ceux de Kafka, de Joyce et de Proust. Ces derniers ne sont pas plus nobles en soi ; simplement, ils ne posent pas la question dans les mêmes termes.

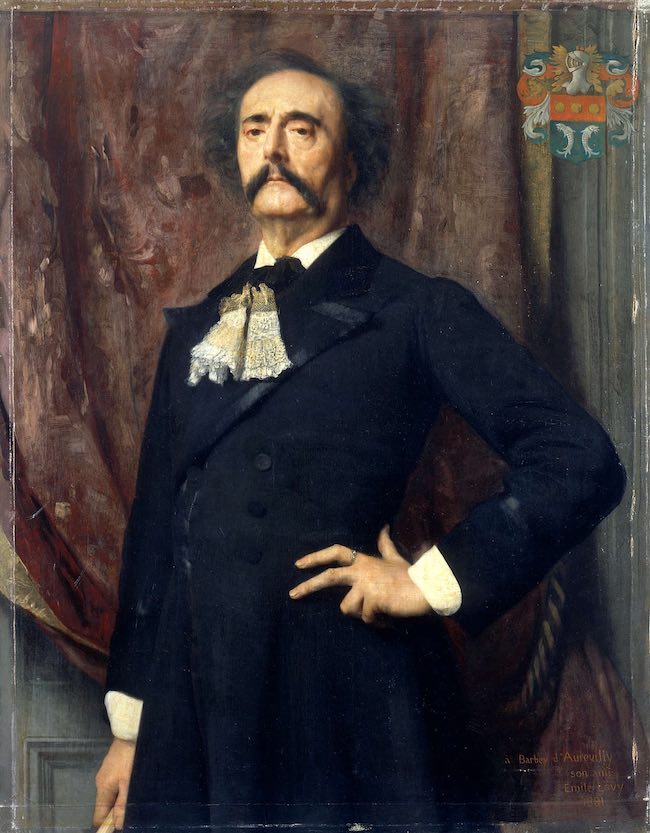

Portrait de Jules Barbey d’Aurevilly par Émile Lévy, 1882

De surcroît, du point de vue de son rapport à l’histoire, l’évolution de la littérature ne s’est pas non plus arrêtée à Kafka, à Joyce ou à Proust. Prendre Barbey comme aiguillon laisse de côté quantité d’œuvres qui ont travaillé leur propre rapport à l’histoire. Et pour cause : l’après-1945, en tout cas en Europe, semble difficilement écrire sans l’histoire. Nombreux sont d’ailleurs les récents travaux universitaires qui ont décrit comment, sous forme de « transcriptions » (Emmanuel Bouju), de « hantises » (Muriel Pic) ou de « factographies » (Marie-Jeanne Zenetti), diverses œuvres qui accompagnent notre temps (Coetzee, Kertész, Sebald, Simon…) prennent en charge, non pas l’histoire des sociétés, mais les expériences du passé.

Car, qu’elle produise des romans, des récits, des poèmes, des témoignages, ou des textes qui ne portent pas de nom, l’écriture entretient bien un rapport singulier, non à la discipline historique, mais à l’histoire : une relation interprétative, qui n’est pas réductible à une transcription plus ou moins fantaisiste et plus ou moins stylisée des événements passés. La multiplicité simultanée des interprétations recelée par un texte littéraire (dont la qualité peut se mesurer à cette aune) offre au lecteur un certain rapport au passé qui, certes, n’est pas celui de la discipline historique : on y trouvera difficilement causes, conclusions, dates, chronologie, explications. C’est bien parce qu’elles parlent depuis une époque particulière que les formes prises par l’écriture littéraire augmentent leur capacité à s’adresser aux futurs vivants qui les liront et qu’elles continuent de nous parler. Si Saint-Simon ou Chrétien de Troyes parviennent encore à nous dire quelque chose, ce n’est pas grâce à un soupçon de littérature ajouté aux événements du monde : c’est plutôt parce que, comme le disait Barthes dans « Histoire ou littérature ? », « les formes résistent, ou, ce qui est pire, elles ne changent pas au même rythme ».

Que pourrait donc être « restituer l’historicité d’une œuvre » ? Pas seulement décrire la réception, la circulation, la diffusion d’un « contenu textuel disponible ici ou là », « doté de valeur, stabilisé, reproductible, dématérialisable et pourtant toujours identique à lui-même » – à moins d’accepter l’œuvre d’art comme un produit échangeable parmi d’autres, ce qu’elle est déjà devenue en partie. Ce serait peut-être rendre compte de son mouvement et de sa projection dans le temps, ce que le beau livre de Judith Schlanger avait appelé La mémoire des œuvres (Verdier, 2008).

Quelqu’un d’autre, trente ans après Gustave Lanson et trente ans avant Roland Barthes, a réfléchi à la question. En 1931, Walter Benjamin s’inquiétait de ce qu’était devenue l’histoire littéraire, attachée à reproduire « l’hydre de l’esthétique scolaire » (4). Il donnait cependant un programme exigeant et une vision nouvelle à ceux qui s’y refusaient : « L’œuvre se structure en elle-même pour former un microcosme ou mieux : une micro-époque. Car il ne s’agit pas de présenter les œuvres littéraires dans le contexte de leur temps, mais bien de donner à voir dans le temps où elles sont nées le temps qui les connaît – c’est-à-dire le nôtre. » Nos cheminements dans le temps des textes sont tels que certains d’entre eux, plus que leur beauté figée, plus que le plaisir qu’ils suscitent, plus que la pratique sociale qu’ils procurent, recèlent des puissances insoupçonnées. Dont, parfois, celle de nous faire saisir le temps.

-

Roland Barthes, « Histoire ou littérature ? », repris dans Sur Racine, Seuil, 1963.

-

Judith Lyon-Caen et Dinah Ribard, L’historien et la littérature, La Découverte, 2010.

-

Roland Barthes, « Le discours de l’histoire », dans Œuvres complètes II. Livres, textes, entretiens, sous la direction d’Éric Marty, Seuil.

-

Walter Benjamin, « Histoire littéraire et science de la littérature », traduit par Maurice de Gandillac, revue par Pierre Rusch, dans Œuvres II, Gallimard, coll. « Folio ».

![Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande. Une critique féministe végane, Le passager clandestin, 2025 [1990], 384 pages, 25,00€ Myriam Bahaffou, Tristan Lefort-Martine, L’écoféminisme en défense des animaux, Cambourakis, 2024, 240 pages, 22,50€ Amanda Castillo, Tu seras carnivore, mon fils, Textuel, 2025, 160 pages, 17,90€](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/Carcass_of_Beef_by_Chaim_Soutine_c._1925_Albright-Knox_Art_Gallery.jpg)

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)