« Un coup de fouet laisse une marque, mais un coup de langue brise les os » (Ben Sira). Comme tout homme, Georges Bernanos aura parcouru la profondeur des abîmes et des ténèbres, mais il n’y cherchait pas une issue de repos. Vers la fin de sa vie, en marge de brouillons, il avait écrit : « Vous voulez une formule ; moi, je veux vous faire rêver. » Il nous fait d’abord nous lever. Pour que le rêve humain acquière la droiture du jugement et la connaissance.

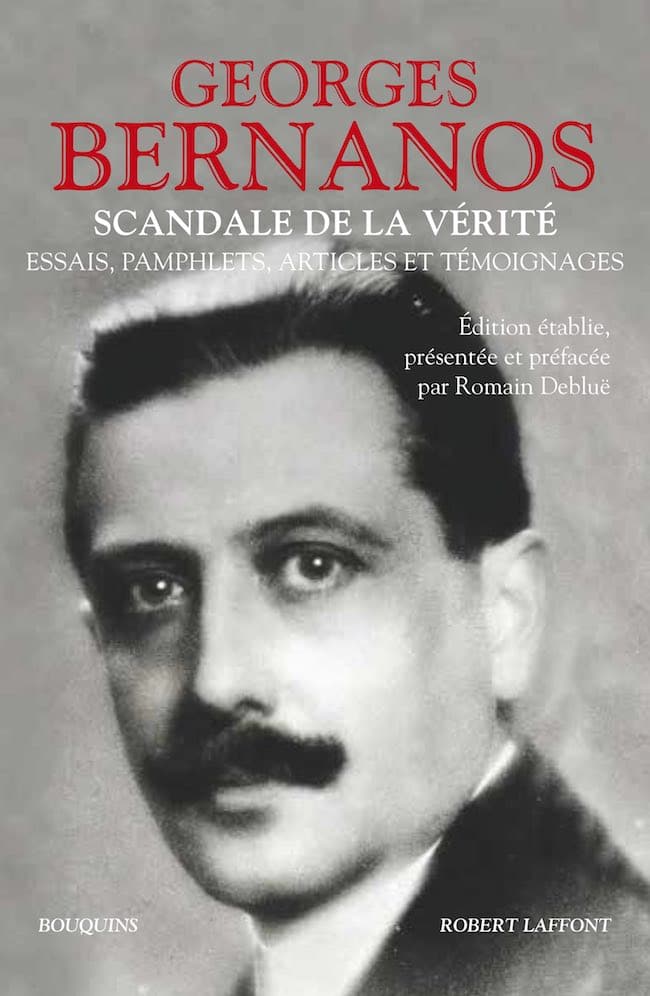

Georges Bernanos, Scandale de la vérité. Essais, pamphlets, articles et témoignages. Édition établie, présentée et préfacée par Romain Deluë. Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1 336 p., 32 €

En écrivant, Georges Bernanos ne travaillait pas pour son bien-être intellectuel et matériel (une telle chose, bien étrange en fin de compte si l’on y songe, ne pouvait lui paraître légitime), mais pour propager le feu de la justice et pour effacer l’iniquité, fût-ce sur sa première terre intellectuelle : « Adieu Maurras, à la douce grâce de Dieu ! » Il commence, pour ne jamais y mettre un terme, une vie de ruptures, une vie de combat, d’exil et d’errance.

Les os de Maurras seront brisés et à la suite, dans le même irrésistible élan, ceux du franquisme et de Vichy. « Je ne crois qu’à ce qui me coûte. » Et il écrit pour appeler aussi à ce qu’on le rejoigne. Aujourd’hui encore, aujourd’hui surtout, en nous faisant garder le contact avec la vie intérieure, il est nécessaire.

Ces gens-là qu’il dénonce sont encore aujourd’hui à l’ouvrage, si l’on songe avec quel zèle et dans quel apostolat chacun de nous est servi, sans même qu’il le demande, à la table scintillante de son écran. Mais ce n’est toujours devant les yeux que les remuements d’une même triste fagne.

Bernanos enseigne un cri d’insurrection. Il veut parler au nom d’une raison singulière, celle de l’enfance. Il veut parler depuis son enfance, non que l’enfance soit pure, mais les fautes mêmes de celle-ci font partie de la coquille qui éclate, elles sont des essais, et l’enfance est d’abord neuve. Elle est la source et l’herbe qui coupe, et cela suffit. La vie n’arrive pas à la défaire. À défaire son commencement.

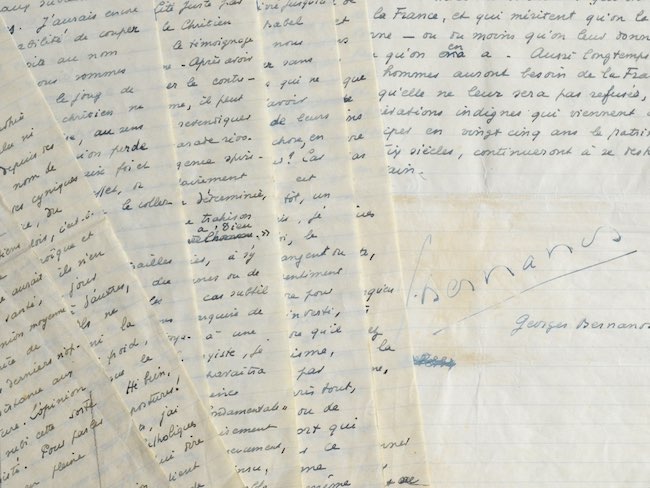

Les manuscrits de Bernanos, ce n’est pas un hasard, sont des cahiers d’écolier. Remplis de signes et de sens. Son cri est l’enfance et l’appel, le jaillissement de l’appel d’une autre humanité.

Aux côtés du maquignon de Sous le soleil de Satan, il s’est mis en route et, bien obligé, chemine avec lui. Ainsi, il côtoie le Mal : « un univers plus réel que celui que nous livrent nos sens, avec ses paysages sinistres, son ciel pâle, son soleil froid, ses cruels astres », comme mieux incarné que la terre elle-même, celle-ci prenant les traits de celui-là.

Si, pour Bernanos, le malheur est inévitable, pour autant la colère ne doit pas désarmer. Non pas celle qui dissipe « les forces de l’âme », mais celle qui les rassemble et ressemble à la vérité blessée. Ainsi, il parle depuis le Mal, l’univers de celui-ci devenant entre les deux guerres de plus en plus réel.

Mais par un renversement inouï, dans cet enfoncement nocturne, dans ces textes de colère et de tragédies historiques (guerre d’Espagne et tout ce qui s’ensuit), dans cette accumulation de témoignages et de preuves, tous contraires à l’espérance, tous, aux yeux du lecteur, démentant celle-ci et la démontant ; par ce renversement même c’est, contre toute attente, un rétablissement qui se fait.

Bernanos ne plie pas. Et par ce chemin tracé, contraire à toute espérance, et qu’il suit de sang versé en sang versé, c’est comme la contrainte de l’espérance que l’on voit alors en route, tirant l’écrivain pour qui tout passage, toute route semblaient d’abord irrémédiablement condamnés, barrés. Mais les puits où l’on jette les suppliciés sont aussi les puits où l’on boit. La mort et la soif ne se sont jamais quittées.

Et Bernanos remonte toujours une eau pure avec les seaux, les cordes et poulies de ses ambivalences. Qu’importe : elle reste vivifiante. L’Histoire s’y reflète. L’énergie d’un homme la porte et l’offre.

Elle a de plus un goût de lucidité politique : par exemple, en 1936-1937, à propos de Doriot dont Bernanos voit très bien qu’on va finir par lui « confier les destinées de la Patrie ». Ce n’est pas qu’il soit visionnaire, il se fiche bien des tables tournantes, mais il ne perd pas de vue celles de la Loi que l’Histoire, telle un Moïse dans une nouvelle colère, voudrait à son tour briser sur les peuples.

Bernanos est lucide, amèrement lucide et n’en démord pas : « Ah ! oui, rester lucide, coûte que coûte », écrit-il en juin 1940. Pour lui, c’est le premier mot, la première arme de résistance, avant de reprendre les armes mêmes. Celles-ci ne sont que des objets, celle-là est l’indispensable conscience de l’objectif. C’est aussi son résumé de la lecture de la Loi.

Et voilà un admirateur de Drumont (dont il émascule au passage les idées en le reléguant dans un angle obscur d’observation sociale) drossé à la terre des luttes contre le nazisme et les fascismes.

Lucide (et en conséquence prophétique), il l’était en 1936, en 1940, derechef en 1945 quand il écrit : « Un monde gagné pour la Technique est perdu pour la Liberté. » Face à l’après-guerre qui se profile, il dénonce « des mots déjà dangereusement vidés de leur substance, comme par exemple celui de Démocratie ».

Dès août 1941, avec quelle lucidité il avertissait notre époque : « L’idéologie, la chimère, c’est de croire que les institutions libres, à elles seules, font les hommes libres, qu’il suffit de les entretenir au moindre prix, à un prix économique, pour s’assurer indéfiniment des bienfaits de la liberté. » Cette superbe photographie de famille européenne d’aujourd’hui, avec un vieux et solide appareil de conscience d’hier !

Toujours sans illusions, il n’est jamais sans espérance, c’est-à-dire d’une paix active : l’essai qu’il écrit en 1945 est intitulé La France contre les robots. Comment ce titre ne parlerait-il pas aujourd’hui ?

Il faut, sans tarder, prendre et reprendre les mots remontés comme la crue toujours vive, plutôt une lave remuante de vie, cette lave même encore de juillet-août 1789. Décidément, il y a des temps qui ne sont pas destinés à passer mais à se fondre dans un curieux marbre brûlant et mouvant, qui glisse d’un siècle l’autre : « Attention ! Prenez garde ! La liberté est là, sur le bord de la route, mais vous passez devant elle sans tourner la tête ; personne ne reconnaît l’instrument sacré, les grandes orgues tour à tour furieuses ou tendres. On vous fait croire qu’elles sont hors d’usage. Ne le croyez pas ! Si vous frôliez seulement du bout des doigts le clavier magique… »

Que le lecteur se porte sans délai (page 1042) à ce « clavier magique », et entende et poursuive cette Dona Musique de la liberté, et devise et danse avec elle. Surtout (quel mot bernanosien !) sans prendre garde « aux mécaniciens, aux techniciens, aux accordeurs, qui vous assurent qu’elle a besoin d’une mise au point ».

« Le Moloch Technique » fait mieux aujourd’hui que s’annoncer : il avance bel et bien dans nos vies avec ses « innombrables usurpations », dont celles du langage. Pour autant Bernanos ne tremble pas et continue d’illuminer les yeux et l’âme de son lecteur : que pourrait souhaiter d’autre un écrivain ?

Sa lucidité est amère, elle doute d’être partagée, et que vaut-elle alors ? Mais elle s’impose d’abord à lui-même qui voit qu’« une civilisation ne s’écroule pas comme un édifice ; on dirait beaucoup plus exactement qu’elle se vide peu à peu de sa substance, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus que l’écorce ». Jusqu’à ce que le vin arrive à la baissière. « La Civilisation des Machines a pris l’homme au dépourvu. » Bernanos réserve une majuscule pour « Machines », hissant le mot à la hauteur de « Civilisation ». Car celles-là sont en train d’absorber celle-ci.

Resterait-il quelque part hauteur d’homme, là où ne paraît s’étendre que lie humaine ?

De ses sarcasmes et de son acuité, Bernanos ne se fera jamais une joie mais bien une tristesse, de cette tristesse qui cherche à reprendre sa respiration dans une manière de divertissement avec les mots. De danse du feu. Et les flammèches qu’il lance à tout-va : « imbéciles ! ». Une scansion, une succession de secousses : Bernanos, coûte que coûte, cherche à éveiller. Surtout en désespoir de cause : quand il n’y a plus rien d’autre à faire, il y a enfin à ouvrir les yeux. Autant de chocs destinés à parvenir au-delà du temps et du lieu qui les reçoit d’abord.

Ayant dit adieu au roi, plutôt aux royalistes, ayant dit adieu au linceul de Drumont, et bien en face à Maurras vivant, ayant dit adieu à la France même libérée (« elle est inhabitable pour moi. J’y étouffe » (1), il reprend son errance imprécatrice, ou plutôt se jette encore et toujours en avant. Il n’est pas dans le rôle de celui qui tente sa chance. Pour lui, vivre n’est d’ailleurs pas tenter sa chance : celle-ci se monnaye trop souvent et dispose des maisons de jeux et autres tapis-francs qui pullulent plus qu’on ne croit.

Si l’Histoire l’a bien servi, il s’en serait pourtant volontiers passé. Mais par trois fois (rupture avec l’Action française, guerre d’Espagne, Seconde Guerre mondiale) il n’a pu, il n’a voulu la refuser, comme par trois fois il a refusé la Légion d’honneur : une décoration insulte toujours, par quelque côté, la vérité des choses.

Il demeure solidement auprès de nous avec la force de sa solitude et une lucidité à l’épreuve de toutes les techniques de renoncement et d’aveuglement. Non, quoi qu’il en dise, son écriture ne va pas lentement. Elle devance même l’événement et annonce ce qu’elle n’aime pas annoncer : un prophète ne se réjouit jamais de ses prophéties et les subit avec son peuple. Comme tous, Georges Bernanos subissait, mais il comprenait. Trop bien. Tel Benjamin Fondane relevant, comme chacun le fait, dans une aube froide le col de son manteau. Mais c’était l’aube de Birkenau où le regard de Dieu ne semblait plus avoir accès, où cependant un homme, frère ici de Bernanos, savait lui aussi ne pas sacrifier au « principe de désespoir », bien qu’ayant compris de longue date, lui aussi.

Quelle paix qu’on ne peut plus envier dans les hauteurs ! Et qu’on espère voir les dieux jalouser. Quelle force d’espérance ces deux hommes nous confient, les bras vous en tomberaient d’étonnement, mais ce n’est plus, ce ne saurait être jamais le moment avec eux, tant ils savent infuser leur énergie et ranimer une conscience déjà sanglée sur la table d’opération des techniques, et sous l’anesthésie des propagandes.

Comme tout homme, ils ont fait l’expérience du bien et du mal parmi les hommes. Ils aimaient la vérité et en prenaient tous les risques. Décidément notre monde, même aujourd’hui, a tout ce qu’il lui faut. Quand la conscience est claire, « l’Histoire est simple ». Les mots de Bernanos le crient.

-

Lettre du 1er mars 1948, à Austregesilio de Athayde, depuis une oasis de Tunisie. Révélée par Albert Béguin dans son édition de La France contre les robots (1955), elle ne figure pas dans le présent volume.

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)

![Quinn Slobodian, Le Capitalisme de l’apocalypse. Ou le rêve d’un monde sans démocratie, trad. de C. Le Roy, Seuil, 2025 [2023], 368 p., 25,50 € Arnaud Orain, Le Monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude (XVIe-XXIe siècle)](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/01/1920px-Yangshan-Port-Containers.jpg)