Qu’on ne confonde pas cet épais volume de « philosophie morale » avec le Traité des vertus que Vladimir Jankélévitch a publié en 1949 et qu’il considérait comme sa réplique à L’Être et le Néant de Sartre. Le présent ouvrage, particulièrement utile, rassemble sept essais que le philosophe français a publiés entre 1933 (La mauvaise conscience) et 1967 (Le pardon). Des textes où l’on retrouve le ton inimitable – une savante oralité – qui a séduit tant d’auditeurs, la même richesse un peu voyante de références empruntées au grec, au russe, à la musique, une pensée à la fois claire et mouvante, « fluante et fluide », qui prend plaisir à manier avec brio des mots rares et nouveaux. Mais surtout cet ensemble met en évidence la cohérence (sur plus de trente ans) de la pensée de Jankélévitch, en même temps qu’un sensible glissement. Car au fond cette pensée du temps est tragique.

Vladimir Jankélévitch, Philosophie morale. Flammarion, 1 173 p., 32 €

Il n’est de vraie philosophie que la philosophie morale, celle qui interroge les jeux et les ruses de la conscience et qui tente de répondre le plus honnêtement possible à la question : comment agir ? Né à Bourges en 1903, Jankélévitch semble d’abord parcourir avec une extrême facilité les étapes d’une belle carrière universitaire : l’École normale en 1922, cacique à l’agrégation en 1926, adoubé par Bergson quand il publie une monographie sur le philosophe en 1931. C’est Léon Brunschvicg qui lui suggère de prendre comme sujet de thèse complémentaire une question de morale, comme le remords. Lors d’un séjour à Prague, à l’Institut français, il rédige donc à loisir cette étude sur la mauvaise conscience qui part du « fait primitif de la vie spirituelle, l’irréversibilité du temps ». Accepter cette expérience de l’irrévocable qui rend vain le repentir facile et sans effet la nostalgie permet de sentir aussi la morsure du remords, de la mauvaise conscience, c’est déjà sentir en soi les prémices de la bonne volonté. Comme il l’écrit en 1929 à son ami Louis Beauduc, « l’essence même de la moralité réside dans l’impossibilité foncière du rachat » : c’est la seule conception respectueuse de la liberté humaine et la seule qui nous éloigne de « l’esprit bourgeois de Kant ».

Vladimir Jankélévitch

Mais, à cette conception, austère en apparence, « protestante » dit-il, de la survenue de la grâce, Jankélévitch ajoute in fine un chapitre sur la « joie », cette joie printanière qui « envahit l’homme congelé par le long hiver du remords », quand se débloque « la machine du devenir », ce qu’il appelle la « futurition ». « La réouverture de l’horizon, c’est-à-dire de l’avenir, de l’espérance déverrouille notre désespoir stationnaire ». Ce sont des accents qu’on dirait empruntés au Principe espérance d’Ernst Bloch… Mais cette joie de la durée créatrice, n’est-ce pas surtout dans l’expérience de la musique, jouée, entendue, expliquée, qu’il la trouve au premier chef ? C’est son utopie. Il publie en 1938 Gabriel Fauré et ses mélodies, premier d’une longue série de livres sur la musique, à la fois techniques et sensibles, un pan particulièrement vivant de son œuvre [1].

Mais l’histoire a tôt fait de rattraper l’élégant professeur de Lille. Mobilisé en 1940, il est blessé au combat lors de la débâcle, près de Mantes, ce qui ne lui épargne pas d’être doublement révoqué de ses fonctions d’enseignant par le régime de Vichy, d’abord en juillet 1940 parce que fils d’émigrés russes et ensuite au titre de la « loi portant statut des Juifs » d’octobre de la même année. Réfugié à Toulouse, en zone « libre », il entre dans la clandestinité et s’engage dans la Résistance. Le contexte historique se fait sentir dans son œuvre : il publie en 1942 à Lyon son opuscule sur le mensonge (Du mensonge, Confluences) et, après la guerre, en 1947, dans les Cahiers du collège philosophique, sa conférence sur Le Mal, qui pose d’emblée la question du crime imprescriptible.

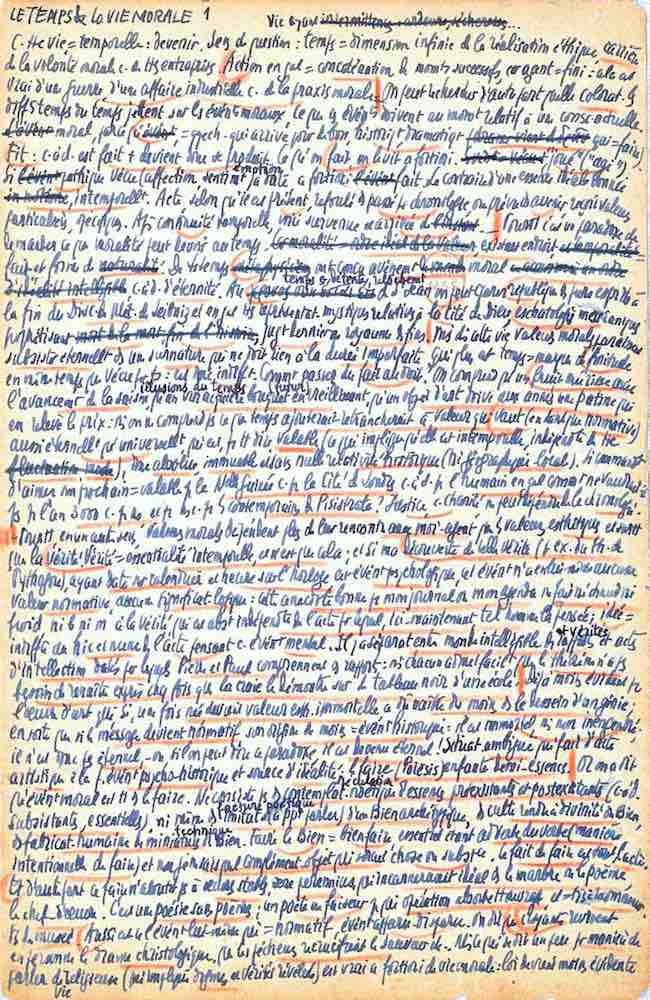

Vladimir Jankélévitch, Cours sur le temps et la morale © BnF

Aussi est-ce dans la logique de l’œuvre de clore ce recueil, comme septième opuscule, sur celui qui met en question la possibilité même du pardon. Les essais sur L’austérité et la vie morale de 1956, Le pur et l’impur de 1960, L’aventure, l’ennui, le sérieux de 1963 prolongent les réflexions sur le temps, sur « l’organe-obstacle » par excellence, et ont notamment le mérite de proposer des distinctions et des oppositions, une casuistique du temps, qui donnent à cette pensée en apparence brillante, virtuose, parfois facile, en réalité une vraie structure, une construction qui lui assure une postérité. Le système, la structure ne sont jamais loin, même s’ils se font oublier.

Mais il n’en demeure pas moins que c’est l’opuscule sur le pardon de 1967 qui fait entendre un autre Jankélévitch, inflexible, tranchant, malcommode et qui impose sa cohérence à l’ensemble. Pardonner ? Jankélévitch démasque tout d’abord les formes inauthentiques de pardon, celles qui traduisent simplement l’usure du temps, celles qui trouvent des « excuses », qui « comprennent » la méchanceté « banale », qui se soumettent à l’irréversibilité du temps en pariant sur l’oubli, selon une pente naturelle. Dans un article célèbre de 1965 publié sous le titre « L’imprescriptible », Jankélévitch avait rejeté toute idée de prescription pour les crimes nazis, toute possibilité de pardon véritable pour les crimes contre l’humanité, pour ces crimes qui portent atteinte à l’humanité même de l’être humain, à son « ipséité ». En même temps, il cherche à élaborer dans son livre de 1967 « une éthique juive et chrétienne » du pardon, il fait du pardon, du « pardon fou », « hyperbolique », impensable, le commandement suprême, la valeur la plus haute, l’idéal de toute morale. Débat sans fin, contradiction douloureuse, cas de conscience, s’achevant sur un paradoxe qui ne dissipe pas notre perplexité : « l’amour est plus fort que le mal et le mal est plus fort que l’amour ».

-

Son Debussy et le mystère de l’instant vient d’être réédité (Plon).