Après, récit de la journaliste australienne Nikki Gemmell, raconte l’enquête qu’elle a menée dans les mois suivant la mort volontaire de sa mère. L’euthanasie est-elle un euphémisme ? Qu’est-ce qui reste après ?

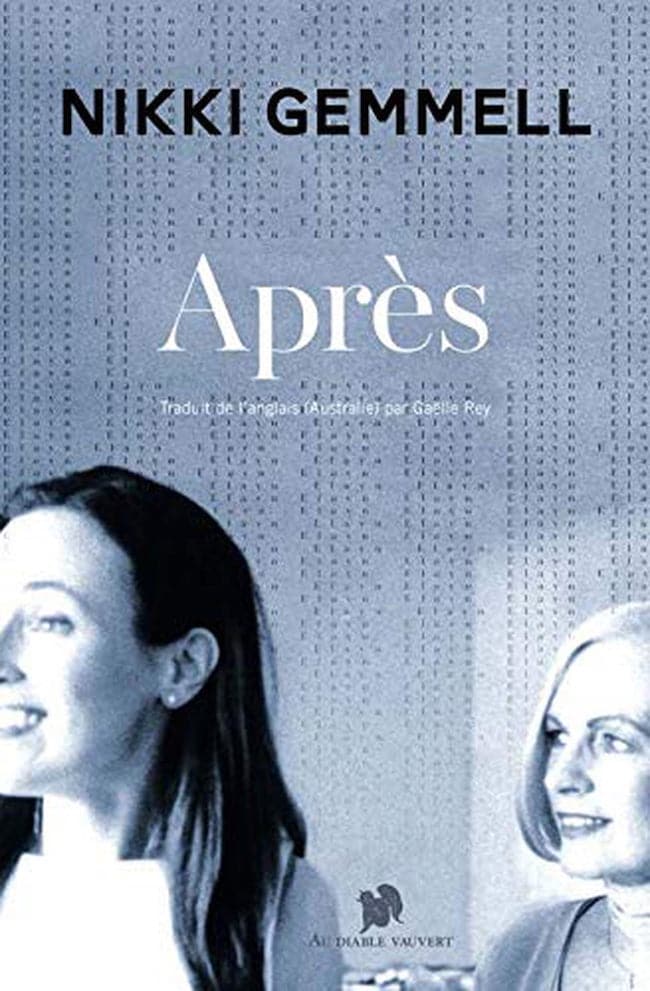

Nikki Gemmell, Après. Trad. de l’anglais (Australie) par Gaëlle Rey. Au diable vauvert, 336 p., 22 €

Quand j’ai interviewé Richard Flanagan, j’avais du mal à comprendre son accent, mais je sens que sera plus facile avec vous. D’ailleurs, vous avez vécu dix ans à Londres, non ?

Quinze ans. En plus, je ne suis pas de la Tasmanie et, lorsque je suis en Australie, je suis à Sydney, où peut-être l’accent est un peu plus limpide.

J’ai été très ému par votre livre, j’ai même peur de pleurer ici ; j’y ai trouvé une ambiance familière : ma mère adorée est morte à soixante-cinq ans, et elle a eu une relation conflictuelle avec sa propre mère. Les deux femmes ne s’entendaient pas, alors que j’étais fou de ma grand-mère.

Comme moi.

Les deux femmes me confiaient des horreurs l’une sur l’autre.

Ah, les femmes !

Le récit d’une fille sur la mort de sa mère constitue un genre littéraire, n’est-ce pas ?

Oui, Annie Ernaux (par exemple). J’aime beaucoup les auteurs françaises, elles sont un modèle pour moi, et ce depuis toujours. Adolescente, je lisais Marguerite Duras, L’amant, et ce fut la première fois que j’ai vu sur papier une relation compliquée entre une mère et sa fille, marquée par l’amour et la haine. Ma mère a été l’amour de ma vie et la haine de ma vie, et Duras a mis tout cela sur la page. Quand je l’ai lue, pour la première fois j’ai trouvé normale cette rage que j’éprouvais à l’égard de ma mère, de ses tentatives de me contrôler et de m’influencer. Et combien je l’ai déçue ! Duras a capté tout cela ; depuis, j’ai lu Annie Ernaux, Une femme, et Beauvoir et Colette. Elles sont toutes très honnêtes concernant la relation mère-fille. Je me suis toujours sentie attirée par les écrivaines françaises, j’ignore si la même tradition existe en anglais, je cherche… j’allais dire Christina Stead, alors qu’il s’agit plutôt chez elle d’une relation père-fille, un rapport toxique qu’elle restitue bien. Je reviens toujours aux Françaises.

Simone de Beauvoir

Concernant Simone de Beauvoir, faites-vous référence à Une mort très douce ?

Oui. Je l’ai lu comme modèle pour ce livre et j’ai été très émue : la frustration qu’on ressent à l’égard d’un parent âgé ; et que faire ; et combien on est surpris et désarçonné par le deuil. Ce fut aussi mon cas, j’ai été brisée, alors que j’avais souvent déclaré à des amies, en rigolant, que j’envisageais la mort de ma mère comme un soulagement. Aujourd’hui, j’ai du mal à l’avouer. Lorsqu’elle est morte pour de vrai, j’approchais de la cinquantaine et j’ai ressenti une vulnérabilité que je n’avais jamais éprouvée auparavant. C’était presque impossible d’exister dans le monde. Je croyais qu’il fallait me retirer, que j’étais incapable de conduire une voiture, d’être mère pour mes enfants, d’écrire, tellement j’avais été prise au dépourvu par le chagrin – pour une femme que j’aimais, soit, mais c’était un amour compliqué. Qu’est-ce qu’elle m’avait agacée ! Et pourtant il n’y avait aucun soulagement.

C’était le fait qu’elle soit morte ou le fait qu’elle se soit suicidée ?

C’était tout cela. Le choc qu’elle se soit suicidée. Les dernières années de sa vie, elle avait dit en passant qu’elle était pour l’euthanasie, et qu’elle y recourrait si nécessaire, mais je ne l’ai pas prise au sérieux, je ne me suis jamais assise en face d’elle, autour d’un verre de vin, pour lui demander à quoi elle pensait, et si je pouvais l’aider. Au lieu de cela, j’ai réagi de façon bête et enfantine. Un jour, lorsqu’elle a dit qu’elle allait s’euthanasier [Nikki Gemmell fait de ce verbe un pronominal], je me suis bouché les oreilles comme une petite fille.

Donc il y avait le choc de mes émotions, elle me manquait tellement ! Cette énorme présence que je prenais pour destructrice et venimeuse était en fait vive et complexe, quoique dure pour tout le monde. Cette intensité me manquait : je ne m’attendais pas à cela. Et puis il y avait la perplexité de me trouver soudain au cœur d’une enquête policière. Ce sont les policiers qui sont arrivés chez moi pour m’annoncer la nouvelle et, après vingt minutes de conversation, je me suis rendu compte qu’ils prenaient des notes et que je devais rester prudente dans mes déclarations.

Que voulait savoir la police ?

Ils ont demandé si je connaissais l’oxycodone, parce que maman en avait accumulé des comprimés qui se trouvaient à côté d’elle lors de sa mort, comme pour indiquer que celle-ci était due à une overdose. À partir de ce moment-là, j’ai compris qu’ils cherchaient à savoir ce qui s’était passé, et que je devais faire pareil. Après, mon livre, se réduit alors à une sorte de course pour parvenir avant la police à démêler l’histoire de maman, pour laquelle je manquais de curiosité ou d’audace avant. C’est comme un polar où j’essaie de reconstituer les événements aboutissant à cette scène où on la trouve dans son appartement devant la télévision, cette scène si soigneusement préparée afin qu’aucun de ses enfants ne soit impliqué. Et que ce soit aux ouvriers, qui l’avaient beaucoup énervée, de découvrir son corps et d’être obligés de téléphoner à la police.

Votre enquête se faisait-elle à travers l’écriture ?

Je suis journaliste depuis longtemps, donc j’ai remis ce chapeau-là et j’ai téléphoné à Philip Nitschke, le chef d’Exit International. Je l’ai interviewé, et il m’a envoyé des enregistrements vocaux de ma mère ainsi que ses courriels. Tel un détective, j’ai rencontré son médecin généraliste, ainsi que ses amis, dont la plupart ignoraient tout : cela en dit long sur notre époque, notre manière de considérer les vieux. Mon récit est loin d’être singulier : il y a beaucoup de vieilles personnes souffrant de solitude. Pour ma part, j’en étais presque inconsciente : j’ai quatre enfants et suis très occupée par mon travail, donc ma mère a été reléguée aux confins de mon quotidien. Avec le recul, à cause de ce qu’elle a fait, je me sens horrible, maintenant je ferais autrement les choses.

Lesquelles ?

Je lui téléphonerais plus souvent. Et je chercherais des kinésithérapeutes pour l’aider à soulager ses douleurs chroniques. Et je l’emmènerais dans des cliniques anti-douleur. Maintenant, il y en a beaucoup en Australie, affiliées à des hôpitaux, parce que notre pays, à l’instar des États-Unis, commence à prendre ses distances vis-à-vis des opioïdes, c’est-à-dire de la doxa qui prône l’oxycodone comme réponse à tout. Hélas, maman croyait en l’efficacité de ces médicaments. Alors mon livre est aussi une enquête concernant la douleur chronique et les thérapies alternatives aux opioïdes, comme le sommeil, la méthode Pilates, ou le fait tout simplement de bouger. J’ai parlé avec le chef de l’organisme Pain Australia, qui m’a dit que ça aurait beaucoup aidé maman si elle avait continué à se déplacer, au lieu de rester recroquevillée dans son petit appartement.

D’où venaient ses problèmes de douleur chronique ?

Un an avant sa mort, elle a subi une intervention pour des douleurs dans le pied. Lorsqu’elle a quitté l’hôpital, elle planait sur des opioïdes, et elle a développé une dépendance. Ensuite, ils ont progressivement perdu leur efficacité, et maman a dû augmenter les doses. Elle allait de médecin en médecin, en mentant probablement – c’était une femme très fière, pur produit des années 1950, née en 1936 –, et elle ne voyait pas d’issue.

Votre livre reproduit-il directement la réalité ?

Pour revenir à Beauvoir et à Duras, je crois qu’on parvient à l’autre par l’honnêteté, que plus l’écriture est authentique, plus on atteint le lecteur. En tant qu’écrivain, ma puissance réside dans ma capacité à me mettre à nu.

Comme dans La mariée mise à nu.

Oui, et maintenant c’est « la fille mise à nu ». Si je n’avais pas été honnête sur sa cruauté, ou sur le degré auquel elle m’avait agacée… Au début, j’avais du mal à expliquer à mes fils adolescents que leur grand-mère s’était suicidée. J’en avais honte, j’avais l’impression que cela rejaillissait sur moi en tant que fille, que le monde allait me juger.

Quand avez-vous commencé à écrire ce livre ?

Lorsque la police m’a posé des questions sur l’oxycodone et sur ce que je savais, j’ai pris des notes dans mon journal. Mes livres commencent toujours par une question : « Qui sont les Aborigènes d’Australie ? » (Les noces sauvages), ou « À quoi ressemble l’Antarctique ? » (Traversée). Donc je prenais des notes et, après six mois de deuil à peu près, je me suis dit que j’avais le matériau d’un livre, que je pouvais m’en sortir à travers l’écriture.

J’adore la photo sur la couverture. Où a-t-elle été prise ?

C’est le jour de mon mariage, je m’apprêtais à monter dans la voiture pour aller à l’église où maman devait me conduire à l’autel. On est dans son appartement, tout près de l’endroit où elle se tuerait. Je regarde la lumière du balcon, à travers les grandes portes en verre, situées juste à côté du fauteuil dans lequel elle est morte. Mon regard va vers le monde et l’avenir, alors que maman a une expression sceptique, genre « on verra », comme si elle me jugeait [elle rit]. C’était typique d’elle.

Vos livres dévoilent souvent des secrets de famille, comme dans La mariée mise à nu, publié anonymement.

J’ai écrit La mariée mise à nu en 2002, j’avais tellement de choses à protéger, je vivais seule à Londres avec mon mari et un bébé, dans un petit nid. J’étais plus jeune, j’ignore si j’aurais pu écrire Après avant. Alors ç’a été grisant, après des années d’effort, de pouvoir signer de mon nom, en écrivant avec un tel niveau d’audace.

Où est l’audace ?

Je ne m’en sors pas très bien (en tant que personnage). Ni elle ni moi, c’est juste qu’on a tous des défauts, ce qui explique la métaphore du kintsugi qui traverse le livre.

C’est-à-dire ?

Les kintsugi sont des lanternes avec des anneaux en or qui renvoient à un mythe japonais sur le fait qu’on doit accepter nos défauts et trouver la beauté dans les imperfections. Rien n’est parfait. Alors que maman voulait une fille parfaite.

Il me semble que vous employez les termes « suicide » et « euthanasie » de façon interchangeable.

En effet. Ce n’était pas tout à fait intentionnel, les deux termes conviennent pour maman, mais en Australie sa mort est considérée précisément comme une euthanasie.

Quelle est la différence pour vous ?

C’est la même chose, mais le terme « euthanasie » a pour effet de l’adoucir. « Suicide » implique une décision impulsive ou une dépression profonde, alors que l’euthanasie donne l’impression que la personne est en contrôle. Pour ma mère, je préfère dire qu’elle s’est « euthanasiée », peut-être pour me protéger. J’aimerais penser qu’il s’agissait d’une mort maîtrisée plutôt que d’une mort désespérée, mais, pour être franche, je crois que c’était les deux à la fois.

Propos recueillis par Steven Sampson