Publiés, oubliés, réédités, ainsi vont les chefs-d’œuvre que l’on se passe sous le manteau quand ils n’ont pas été consacrés par la littérature officielle. Tel fut le parcours de ces 82 rêves édités pour la première fois en 1963, 82 petits poèmes en prose enracinés dans la vie des hommes en temps de guerre, 82 dépositions recueillies par Emil Szittya et sa femme, Erika Szittya, à qui « le livre appartient », précise la dédicace – on ne saurait imaginer plus gracieux hommage d’un homme à son épouse.

Emil Szittya, 82 rêves pendant la guerre, 1939-1945. Préface d’Emmanuel Carrère. Allary Éditions, 220 p., 20,90 €

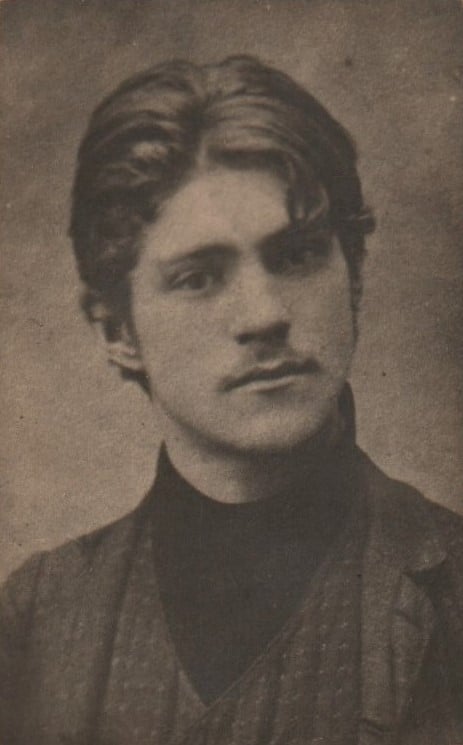

Emil Szittya était un baladin, un artiste et un ami des artistes. Il était né Adolf Schenk, en 1886, à Budapest, dans une famille juive. Il a peint et écrit sous le nom de Szittya, libre allusion aux Scythes, peuple errant de l’Eurasie connu pour ses magnifiques objets en or. La liste des grands avec qui il a traversé la Première Guerre, vécu, œuvré et fondé une revue brille des feux du plus bel art européen de la première moitié du XXe siècle : Cendrars, Tzara, Chagall, Soutine… Comme ses frères d’une lointaine Europe de l’Est, il devait rêver d’un autre espace, de bohème, de lumière, de rencontres, espace qui, au tournant du siècle, avait pour nom la France. Commentant Les Trois Sœurs de Tchekhov dans une émission de radio, le critique de théâtre Georges Banu le disait de lui-même, d’origine roumaine, et de ses semblables : ils n’étaient pas chassés, ils étaient attirés par la France comme par un « espace sauveur ».

En 1940, l’espace sauveur est devenu un espace meurtrier. Avec sa femme, Emil Szittya est, sait-on sans plus de précisions, à Toulouse et à Limoges, zone provisoirement libre. C’est là que naît en lui l’idée de recueillir les rêves de ceux qui les entourent. Fabuleuse idée ? En soi, non. Il n’est rien de plus ennuyeux qu’une personne qui raconte son rêve, chacun en a fait l’expérience. Il fallait l’oreille, la plume et le génie d’un homme ayant fait sienne la langue française pour composer un oiseau textuel aussi rare.

Emil Szittya en 1906

Ils et elles sont fermier, comptable, cocotte, petite fille de onze ans, juive polonaise, juif allemand, réfugié espagnol, peintre « très modeste », demoiselle de soixante-seize ans, ouvrière « au visage fatigué », serrurier, professeur de philosophie … tous ont retenu le cœur et l’attention de Szittya qui ne condamne rien ni personne. Il y a des lâches, des courageux, des éplorés, des collabos, des femmes tondues, de belles âmes, des salauds en herbe et des salauds avérés, des innocents massacrés. Certains pourraient devenir le personnage d’un futur roman de Modiano ; voyez ce loustic peu recommandable, interlope, qui se suicide en 1940 : « Il vivait à Paris depuis 1928 et personne ne savait ce qu’il était. […] Il organisait à Paris des expositions tapageuses. […] On l’avait vu inspecter des camps de concentration. » Ou ce jeune acteur, jongleur, vendeur, devenu communiste, puis prisonnier : « Peu de personnes se rappellent qu’il y a six ou sept ans un jeune acteur fut tué par sa femme. Ce pauvre gosse avait quelque chose du Bip de Marceau. Un feu intérieur le poussait sans cesse à chercher le danger. »

L’art de Szittya tient d’abord dans ces amorces, ces quelques lignes qui introduisent chaque personne interrogée : brèves, concises, elles captent l’essence d’une vie unique et sans nom. Elles sont à la fois précises et imprécises, disent peu de chacun mais l’irréductible, quelques détails, un métier, un lieu de naissance, un âge, une couleur de cheveux, une situation familiale. L’État appelle cela une carte d’identité. En peinture on parle de traits. Quatre, cinq, six traits suffisent quand l’artiste a la main sûre. L’effet produit est celui d’une griffe. Pas un mot n’est superflu. Pas un mot ne trahit un commentaire ou un jugement de l’auteur. Sur les 82 anonymes rencontrés, il n’en est pas deux qui se ressemblent, tous sont rares, étranges, inattendus. Ils font partie de ces « millions de petites âmes [qui] s’amusaient comme des papiers multicolores dans le paysage » dont rêve un peintre suisse.

Succède alors une transition qui ressemble à une cheville d’assemblage : « Voici ce qu’elle nous a raconté », « Voici son rêve », ou encore, « Et elle raconta dans la boucherie même le récit suivant ». On ne saurait imaginer plus abrupt, pourtant les récits qui suivent – rêves, cauchemars, obsessions, idées ou images fixes – dévoilent une humanité absolue, dissimulée sous les mots et les situations les plus incongrues.

Ramassés, ces récits le sont à l’extrême. Ils n’excèdent jamais une page et finissent tout à trac. L’écrivain a peu ajouté à la matière onirique qu’il a collectionnée, en revanche il est certain qu’il l’a sélectionnée, élaguée et agencée pour composer cet assemblage. Le merveilleux côtoie l’horrifique. Les songes révèlent l’invraisemblable, le délire, le surréalisme, toutes choses propres à l’onirisme, mais ils révèlent aussi la peur, l’effroi, la culpabilité ou l’humiliation de ces hommes et ces femmes dont la vie a basculé. L’exode, l’internement, la déportation, la trahison, la perte d’un enfant, la disparition d’un mari… se retrouvent dans ces 82 rêves qui ne tombent pas de nulle part, mais d’un ciel de guerre. « Cette ville a l’air d’un oiseau hurlant », raconte une « Parisienne cultivée de trente-huit ans » dans « Les Avions ». « De cette grande bille grise s’échappèrent des petites billes qui tombaient sur le sol. […] Quand elles se mirent à arracher des lambeaux de chair, elles se transformèrent en poissons qui nageaient gaiement sur la place ronde. »

Emil Szittya © Éditions Allary

Le recueil d’Emil Szittya est accompagné d’un avertissement qui présente les rêves comme des « petites choses ». L’auteur se garde de la moindre interprétation. Son regard est celui d’un artiste, pas celui d’un psychanalyste, il serait presque erroné de lire ces micro-récits en chaussant des lunettes freudiennes. C’est d’autre chose qu’il s’agit là, qui se nomme poésie et se donne comme un objet en soi, plein de sens et plein d’absurdité, plein de beauté et de hideur. Plein d’une drôlerie métaphysique qui prolonge celle des poètes qui l’ont précédée. Ainsi cette femme qui se demande dans son rêve « Pourquoi ai-je acheté du chocolat au monoprix ? » La question semble reprendre celle de T. S. Elliot dans The Love Song of J. Alfred Prufrock : « Do I dare to eat a peach ? » – qu’on nous pardonne la mise à niveau.

À mesure que s’ouvre l’éventail de ces 82 rêves, les introductions de Szittya finissent elles-mêmes par rejoindre la folle étoffe des paroles recueillies. Le lecteur se laisser gagner par le pouvoir enchanteur du songe, médusant. La cadence l’emporte, le montage est rythmé, vivifié par des imperfections, des ruptures de ton, des scories. Si l’ensemble frappe autant, c’est que la matière n’a pas été trop polie. La disharmonie fait merveille, les couleurs jurent, elles sont l’œuvre d’un peintre-écrivain, comme ce Cocteau qui apparaît dans le rêve d’une comédienne allemande croisée dans Paris occupé : « Elle jouait au théâtre les rôles les plus pervers, mais je n’ai connu en fait d’actrice aussi petite bourgeoise », affirme à propos d’elle un Emil Szittya pince-sans-rire.

Ces 82 rêves disent plus que le pouvoir réparateur du sommeil, ils puisent dans l’infini réservoir d’images que la nuit offre à chacun. Une seule chose manque à cette nouvelle édition qui vient combler un manque : une table des matières. Ç’eût été le concentré de l’art de Szittya, dont l’échantillon qui suit, choisi au hasard, donnera une idée : « Le lézard / La poétesse / C’était aussi un étranger / Princesse / Raconté dans une boucherie / On solde des hommes / La tête / Il devient triste / La peur de sa beauté ».

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)