Deux ouvrages qui, chacun à sa manière, chacun dans son univers, plaident pour la singularité, la diversité du vivant et les variétés de l’existence, en réaction à un monde technique uniformisé. Deux appels discrets, l’un en faveur de la biodiversité et l’autre en faveur de l’excentricité, deux livres aux enjeux différents, entre nature et littérature, mais très séduisants, qui nous fascinent l’un et l’autre par le récit de vies étonnantes.

Romain Bertrand, Le détail du monde. L’art perdu de la description de la nature. Seuil, 288 p., 22 €

Denis Grozdanovitch, Dandys et excentriques. Les vertiges de la singularité. Grasset, 384 p., 22 €

Le livre de Romain Bertrand nous invite à faire retour sur nous-mêmes. Que savons-nous d’un pré, demandait déjà Francis Ponge. De l’herbe… Mais encore ? des graminées ? du chiendent ? du paturin ? Les mots font vite défaut quand il s’agit de décrire (et de détruire) une diversité qu’on ne comprend plus et qu’on asservit à des finalités pratiques. Romain Bertrand, dans un livre en tous points admirable, mémorable, s’attache tout d’abord à faire entendre la voix oubliée de ces grands naturalistes de l’orée du XIXe siècle qui ont tenté de rendre compte de cette diversité dans son intégralité (le « détail du monde »). Il ne s’agit pas de relancer cette « théologie de l’émerveillement » qui, au siècle des Lumières, croyait naïvement percevoir l’intention de Dieu lui-même dans la variété du monde visible et qu’on associe à Bernardin de Saint-Pierre. Romain Bertrand se réfère à la démarche du géographe Alexandre de Humboldt lors de son fameux et long voyage en Amérique du Sud (1799-1804), qui sert ici de modèle à la tentative scientifique de « saisir le monde des formes physiques dans leur connexité » avec sa passion de la mesure, son désir de description exhaustive d’un lieu – la flore, la faune, la géologie, mais aussi la vie humaine, sans anthropocentrisme –, concrétisé par le livre qu’il appelle Cosmos. Il partage cette ambition avec d’autres, sans doute, à la même époque, avec Rousseau dressant la liste des plantes du lac de Bienne, avec Goethe, qui mêle comme on sait études de géologie, de botanique, de physique, de météorologie, etc.

Le géographe allemand a eu des émules, des aventuriers de la science, qui, apparemment, veulent suivre ses traces, comme Alfred Russel Wallace, ce Gallois passionné dès son plus jeune âge par l’étude des scarabées et qui, sur les traces du grand géographe, va remonter le Rio Negro, un affluent de l’Amazone. On croit tout d’abord avoir affaire à un excentrique de génie, à un amateur un peu fou, à un visionnaire, qui formule en même temps que Darwin la théorie de la sélection naturelle. Mais bien vite l’explorateur révèle son vrai visage : ses collections innombrables de papillons, d’oiseaux, de primates, sont le fruit d’un massacre permanent, d’un carnage dont on a perdu l’idée. Va-t-il en Asie, à Singapour, qu’il massacre les orangs-outans et tout ce qu’il rencontre de vivant « dans une sanglante campagne de traque ». Ses collections s’enrichissent, mais c’est la discipline même de l’entomologie et de la zoologie qui semble fondée sur une frénétique taxidermie, une étrange thanatopraxie. On pique les lépidoptères, on gaze les scarabées, on éviscère et on empaille les oiseaux qu’il faut se hâter de peindre et de dessiner, à cause de la décomposition pestilentielle. La science du vivant ? On songe plutôt à Faust dans son cabinet d’étude entouré « de squelettes d’animaux et d’ossements macabres ».

Wallace n’est pas seul. Le peintre Louis Tinayre semble surtout occupé à saisir les nuances de bleu du ciel, le cyan profond, le céruléen, le bleu de cobalt, le bleu Guimet, mais, dans une étrange relation, il accompagne Albert 1er de Monaco dans ses longues campagnes océanographiques, et le prince ne se contente pas des abysses d’où il tire d’étranges créatures marines, c’est un chasseur obsessionnel, par excellence ce qu’on appelle un « viandard ».

Tom Harrisson est une autre figure de la zoologie, qui élabore pour l’observation des oiseaux – cette passion anglaise – des méthodes qu’il utilisera pour des études de sociologie. Lui aussi est « épris du grand rêve » de Humboldt et de Goethe, mais dans la pratique il accumule les dépouilles qu’on lui apporte de la jungle. Il se targue d’avoir vécu un temps chez les « cannibales ».

La science du vivant, face à la diversité infinie de la nature, privilégie l’analyse, ce que Romain Bertrand appelle l’entaille, « l’incision létale » qui est supposée conduire de l’apparence aux structures cachées. Mais c’est à une réhabilitation de la surface, des apparences, du visible dans ses singularités que nous convie Romain Bertrand. « Le pluriel du monde est de retour », note-t-il avec sans doute beaucoup d’optimisme. Mais à condition de recréer une « prose à la hauteur du monde », autrement dit une prose matériellement poétique qui s’attache (on en revient à Francis Ponge et au Parti pris des choses) à décrire sans détruire, à sauver les nuances. « La nature, écrit Romain Bertrand, porte sur elle, à même le corps gracile de ses créatures, les mots qui manquent aux hommes pour la décrire. » Valéry déjà, dans son texte de 1937 sur « L’homme et la coquille », avait pointé les insuffisances du « langage ordinaire » qui « se prête mal à décrire les formes ». Est-ce une raison pour se décourager ? On voit bien que Romain Bertrand met beaucoup de soin et prend beaucoup de plaisir à trouver le bon ton quand il s’agit de nommer les « choses », dans une description « juste et joyeuse » du monde. Un beau livre dont chacun peut voir l’enjeu : notre relation à la nature et un monde du vivant désormais perçu dans sa fragile diversité.

Alexandre von Humboldt par Friedrich Georg Weitsch (1806)

Décrire sans détruire, telle est aussi, s’agissant cette fois des individus, de nous-mêmes, l’ambition de Denis Grozdanovitch. Son point de départ est presque sociologique quand il observe que l’époque nous impose une injonction contradictoire : tout le monde est sommé d’être original et les originaux sont pourtant invités à rentrer dans le rang. À se conformer. On fabrique ainsi des individus, mais en série, tout le monde est original ou doit l’être, selon le modèle. Il faut être solidaire, mais aimer la compétition.

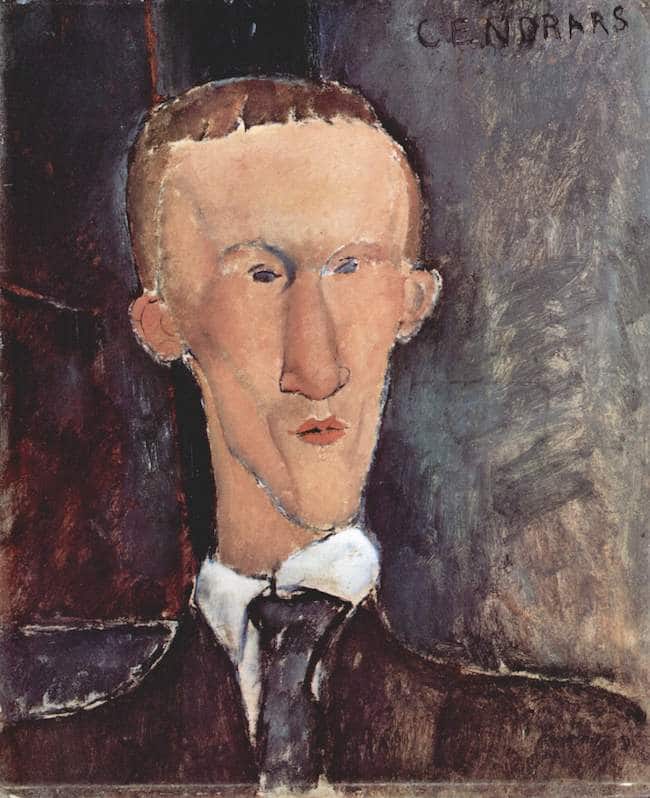

C’est avec un humour toujours discret, un peu d’étonnement jaloux et une réelle empathie que Denis Grozdanovitch nous offre dans le désordre le portrait de vrais originaux, associant dans cette galerie des singularités des écrivains distingués – Paul Léautaud, Charles-Albert Cingria, Blaise Cendrars… – et de savoureux inconnus. Ainsi Erwan, bûcheron de profession, et « farfadet celtique », vêtu comme un moujik, ou Élise, cette vieille dame indigne, cette aristocrate normande qui tombe amoureuse d’un dandy frelaté, dans un ultime défi à son milieu. Denis Grozdanovitch est admiratif, séduit aussi par cette trop balzacienne histoire de captation d’héritage, même s’il dit préférer la lecture de Stendhal.

Il a la conviction que la société, qui privilégie l’esprit de sérieux, a besoin, pour son équilibre même et sa vitalité, d’un élément de dissymétrie – Roger Caillois l’avait dit –, d’une pointe d’extravagance, d’une mesure d’excentricité, qu’apportent, pour reprendre une formule paraît-il chinoise, « les ermites du monde flottant », que Denis Grozdanovitch voit en « héros réfractaires ».

Blaise Cendrars par Modigliani (1918)

Il faut à ce propos noter une intéressante distinction entre l’excentrique et le dandy, qui donne sa structure à un livre qui vagabonde un peu, comme toujours, entre les anecdotes étranges et les belles lectures. Denis Grozdanovitch, exemples en main, voit une opposition, en effet, entre l’excentricité et le dandysme. Le dandy, écrit-il, se démarque avec dédain de ce qu’il juge vulgaire et pour tout dire naturel, tandis que l’excentrique « n’a généralement pas conscience de son originalité » ou bien l’assume, « en toute ingénuité ». Un dandy est sensible aux modes et aux comportements de ses contemporains, quitte à les rejeter, tandis que l’excentrique n’a souvent pas conscience du regard ironique et cruel que les autres portent sur lui. Bien entendu, les frontières entre les deux types sont floues, et c’est cette zone de partage que Denis Grozdanovitch, causeur captivant et lecteur boulimique, explore en tous sens.

Contre « l’ordre inhumain de la civilisation rationnelle », contre « le règne dévastateur » du machinisme – des formules radicales, qui résonnent dans un livre toujours en demi-teintes –, l’auteur convoque les écrivains qui, d’une manière ou d’une autre, ont pratiqué le refus passif (le Bartleby de Melville), le retrait du monde (Wittgenstein), l’exil intérieur (Pessoa), la révolte minimaliste, la discrète désinvolture (Albert Cossery), mais aussi les petits bonheurs, un art de vivre dans l’indépendance dont il trouve de beaux exemples chez Colette, Lou von Salomé, Karen Blixen et la subtile Virginia Woolf, qui se demande ingénument : « Suis-je snob ? »

Mais c’est avec une force singulière qu’on voit Dandys et excentriques se conclure en écho imprévu, un peu fantastique, à la démarche de Romain Bertrand. Denis Grozdanovitch dit avoir un jour découvert dans une forêt du Morvan, au bout d’un sentier presque impraticable, un jardin mystérieux, d’une grande diversité de plantes et de fleurs qu’entretenait à sa guise pour un temps un cantonnier-philosophe. Et ce dernier de l’inviter à une étrange fête de Flore, à la pleine lune. Un dandy des jardins grâce à qui « les fleurs et les graminées les plus rustiques, les herbes folles et les “mauvaises” […] voisinaient avec les fleurs et les plantes fragiles d’un jardin d’agrément ».

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)

![Quinn Slobodian, Le Capitalisme de l’apocalypse. Ou le rêve d’un monde sans démocratie, trad. de C. Le Roy, Seuil, 2025 [2023], 368 p., 25,50 € Arnaud Orain, Le Monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude (XVIe-XXIe siècle)](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/01/1920px-Yangshan-Port-Containers.jpg)