Il y a une force non contrôlée dans La colombe d’argent (1909-1910), le premier roman d’Andréï Biély (1880-1934), et elle entraîne aussi bien des alluvions caillouteuses qui se perdent et qu’on oublie vite que d’incroyables boues fertiles. Biély se laisse aller à l’exagération, au risque de l’artifice, mais c’est un écrivain tiré du pair et il sait raccrocher l’intérêt de son lecteur.

Andréï Biély, La colombe d’argent. Trad. du russe par Anne-Marie Tatsis-Botton. Noir sur Blanc, 451 p., 21 €

Les éditions de L’Âge d’Homme avaient publié en 1990 La colombe d’argent (Serebriannyï Goloub’). C’est la même traduction du roman d’Andréï Biély que nous invitent aujourd’hui à relire les éditions Noir sur Blanc, dans leur désir avoué de reprendre, au moins en partie, le riche travail éditorial de Vladimir Dimitrijevic (1934-2011), alors directeur de L’Âge d’Homme.

Andréï Biély est d’abord un poète qui se rattache au mouvement symboliste russe. C’est aussi un penseur. Il ira voir du côté de l’occultisme, de la théosophie, puis de l’anthroposophie du docteur Rudolf Steiner, mais les rapports sont complexes : c’est que Biély, se tournant vers les hommes et les doctrines, se retrouve immanquablement avec lui-même et ses propres questions. Il n’interroge pas le monde : il s’interroge d’abord. Le monde pour toile de fond.

Il admit la Révolution, mais le plan sur lequel elle se déroulait ne pouvait que le décevoir : elle était politique et sociale, d’un athéisme combatif, et il l’attendait sur un plan culturel et religieux. Il espérait de la Russie une mission anthroposophique. Pour autant, il ne rejoint pas l’émigration, tout en gardant des liens avec elle.

Penseur religieux déçu, il se transforme en essayiste et expérimentateur du langage (plutôt des langages), en quelque sorte mécanicien de sa propre machine corporelle et psychique à écrire. La prose soviétique des riches années 1920, ornementale à ses débuts, lui doit beaucoup : Pilniak, par exemple. Ou même Léonid Léonov, Vsévolod Ivanov… Et, pour les années trente, le Moscou de Boulgakov (voir Le Maître et Marguerite) fait pendant au Pétersbourg de Biély. Mais l’art de celui-ci, comme toujours, tient davantage du jeu cérébral de l’homme avec lui-même, beaucoup plus qu’avec les autres ou bien la société.

Son écriture de poète – mais peut-être plus encore celle de prosateur (quoique les deux domaines finissent chez lui par se confondre) –, au fil des ans et des œuvres, s’accentue en écriture expérimentale. Citons : Chaton Letaev (1916), qui se risque dans les mécanismes mentaux de la petite enfance, Glossolalie (1917), à la fois essai et « poème sur le son ». Parmi ses romans, qui tiennent à la fois de l’expérience phonétique et sémantique, de l’onirisme et du témoignage idéologique et social, sa plus belle réussite est Pétersbourg (1913), plusieurs fois retravaillé, plusieurs fois publié, notamment au cours de la période soviétique. Pétersbourg, baigné de signes, de prodige et d’humour, où tout (hommes et lieux) est symbole et plonge dans l’énigme et le fantomatique. Pétersbourg parut pour la première fois en français aux éditions de L’Âge d’Homme naissantes (1967), dans une remarquable version de Georges Nivat et Jacques Catteau.

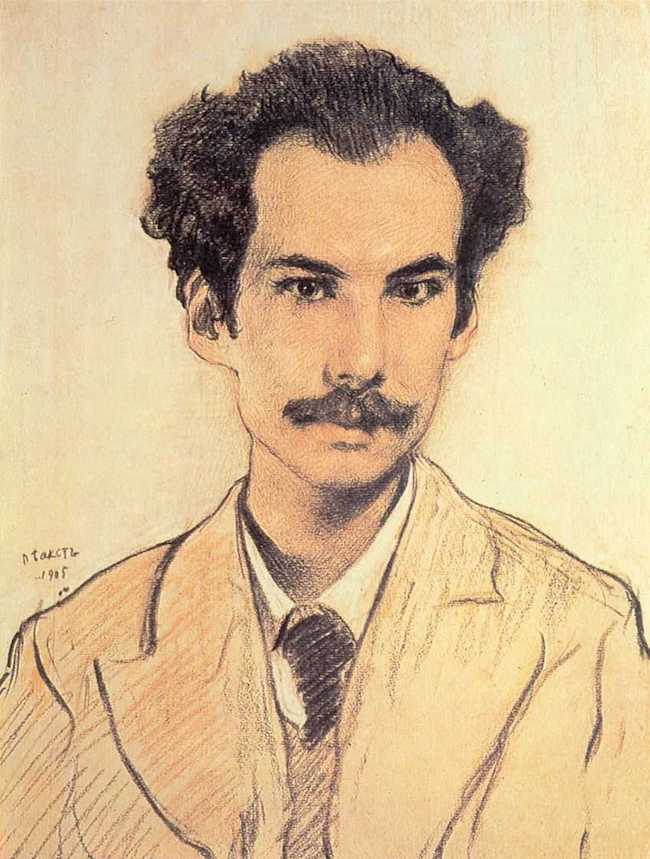

Portrait d’Andreï Biély par Léon Bakst (1905)

La colombe d’argent n’a ni la force ni la maîtrise de Pétersbourg, et l’ouvrage est d’une lecture singulière. Comme toute lecture de Biély, ce n’est pas une aventure rectiligne telle que le serait par exemple la lecture d’un roman sagement réaliste. Le réalisme de Biély bondit aussitôt dans une dimension fantastique qui fait sortir le lecteur des lignes droites imprimées dans la sécurité et la satisfaction de leur sagesse. Biély déboulonne les rails et retourne la terre des chemins. On se retrouve dans une forêt sans poteau indicateur, mais pas sans débordement de vie. Biély déroute, dépiste, dépite, écarte, éloigne, ramène, égare, dépayse, nous souffle ce que nous ne savons pas pour confirmer que nous le savions déjà. Insufflant par là l’aise et le malaise. Ses mots sont autant de leviers qui déplacent l’équilibre du lecteur. Il y a l’enchantement et l’agacement devant cette écriture nerveuse, capricante, qui peut se perdre, devant ces phrases qui allongent leurs bras effilochés ou leurs longues péninsules souterraines.

Qu’on se surprenne à vouloir refermer le livre, comme pour s’écarter d’un trop long bavard, immanquablement on y revient, ne sachant quel hameçon nous traîne dans ce discours bien baroque. Biély est un sorcier. Au lecteur convulsif il ne manque jamais d’offrir un appât, tout ensemble excitant et bravement résolutif. On mord à sa phrase au moment précis où l’on pensait la quitter. C’est parfois à se demander si aucune œuvre vaut vraiment les ratages de la sienne.

Biély est inclassable parce qu’il ne partage pas sa classe où l’on se bouscule pour accéder. Seulement, on ne peut pas, pour la raison qu’il est là et occupe bien, trop bien, la place. Que pour les autres, sans lui, cette place présente quelque charme, elle reste comme un jardin inattendu sinon inconnu. Inexpliqué. Et qu’en faire ? C’est pourtant aussi une vue sur le monde réel dont Biély possède apparemment seul une clef et une entrée particulières. Mais on pousserait trop aveuglément et maladroitement la porte, là même où lui s’engouffre et court à perdre haleine dans la lumière. Son feu peut sembler s’affaiblir et devoir s’éteindre quand Biély précisément s’apprête à tout embraser. Il n’aura jamais la prudence ni l’onction d’un quaker.

À travers les cités, les rues, les routes, les ponts, les gares de la Russie et l’âme de ses héros, emmenant tout ce fourbi dans ses circonvolutions cérébrales, Biély expose, emporte et soustrait son secret d’écrire. La colombe d’argent suit, dans la Russie impériale finissante, les agissements d’une secte religieuse et orgiastique que rejoint un jeune intellectuel alors retiré de la ville aux champs, chez des hobereaux. Pour mieux se dissoudre dans le peuple, le héros (Darialski) se sépare de ses hôtes, dont la fille de la maison, Katia, qu’il courtisait. Elle ne disait pas non. Cela semblait suffire et d’ailleurs suffit toujours. Mais Darialski se laisse envoûter par le menuisier Mitri Koudéïarov, mage vulgaire, ivrogne et inculte, d’un village voisin. Le menuisier pousse le héros dans les bras de sa servante, Matriona, « grosse paysanne sale et stupide », afin qu’au sein de la secte naisse, de l’union du jeune intellectuel et de cette femme primitive et violente, un « Fils de l’Esprit ». Ce fils ne viendra pas, faute d’esprit sans doute dans ce milieu de destruction orgiaque, mais la tragédie, elle, sera au rendez-vous.

Tout cela, d’un bout à l’autre du livre, se meut dans l’hyperbole, l’outrance, le grotesque, le vulgaire, le pathétique. Biély entraîne son lecteur dans une Russie qui roule à l’abîme. On pense bien sûr à cette fraction de l’intelligentsia russe qui s’est lancée dans le nihilisme, sous Alexandre II et Alexandre III. On pense aussi, du côté de la littérature, à Gogol et son « ardente troïka » (image de la Russie) dont nul ne saurait distancer ni arrêter la course folle. Mais il y a bien de la distance de Gogol à Biély. Comme bien de la parenté. On sait d’abord que Biély ne s’intéresse pas vraiment à la réalité sociale russe, mais aux mécanismes mentaux de ses héros, sinon aux siens propres. La Russie lui sert de toile de fond, d’écran sur lequel lui-même et ses démons intérieurs apparaissent et barbouillent le monde. Il parle autant de lui que de ses héros. C’est un théâtre d’ombres où l’auteur se laisse glisser à l’exagération, jusqu’à paraître artificiel. Il y a en lui, note Wladimir Pozner, « beaucoup plus de désir de pathétique que de pathétique vrai [1] ».

Biély conduit avant tout son lecteur dans un jeu cérébral, la Russie et les types sociaux étant les pièces du jeu. Cependant, russe dans l’âme autant que Gogol, Biély saisit quelque chose du pays et des forces qui le désagrègent à l’approche de 1914. Gogol garde une étroite maîtrise de l’écriture que refuse Biély qui fait courir les mots à grandes guides. Gogol, c’est déjà la Russie qui s’interroge, et les prémices d’une fin : il recherche une guérison spirituelle pour lui-même et son pays. Biély, avec la fin historique qu’il pressent et précise à son tour, annonce et commence une autre Russie, sous l’image du chaos. Mais c’est toujours son âme à lui, Andréi Biély, qu’il lui faut refondre. Encore que l’âme de Gogol, également, préoccupe beaucoup son locataire. Gogol a retranché, détruit, brûlé et dispersé les cendres de ses manuscrits. Biély n’a cessé d’accumuler, se gardant de détruire ou même d’émonder, et a laissé une œuvre essentielle, solide et nourrie, toujours inédite en français, mais bien significative en son titre : Gogol Maître Écrivain.

Pas simple alors de les séparer. Quelle serait la ressemblance si elle n’était là ? Biély s’est emparé des rênes. Et la troïka de Nicolas Gogol a filé dans le « sombre abîme oriental » d’Andréï Biély.

-

Littérature russe, par Wladimir Pozner, éditions Kra, 1929, p. 173-183. Signalons aussi : André Bély, Poèmes (adaptés par Gabriel Arout), Gallimard, 1970. Et pour les russisants : Andréï Biély, Poèmes, Bibliothèque du Poète, Moscou-Léningrad, 1966.

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)