L’actualité ne cesse de rappeler qu’en ce XXIe siècle, et même en démocratie, les femmes sont encore obligées de lutter pour faire respecter leurs droits, que porter un enfant relève d’un choix personnel, que l’égalité s’impose dans l’accès aux responsabilités comme dans les niveaux de rémunération.

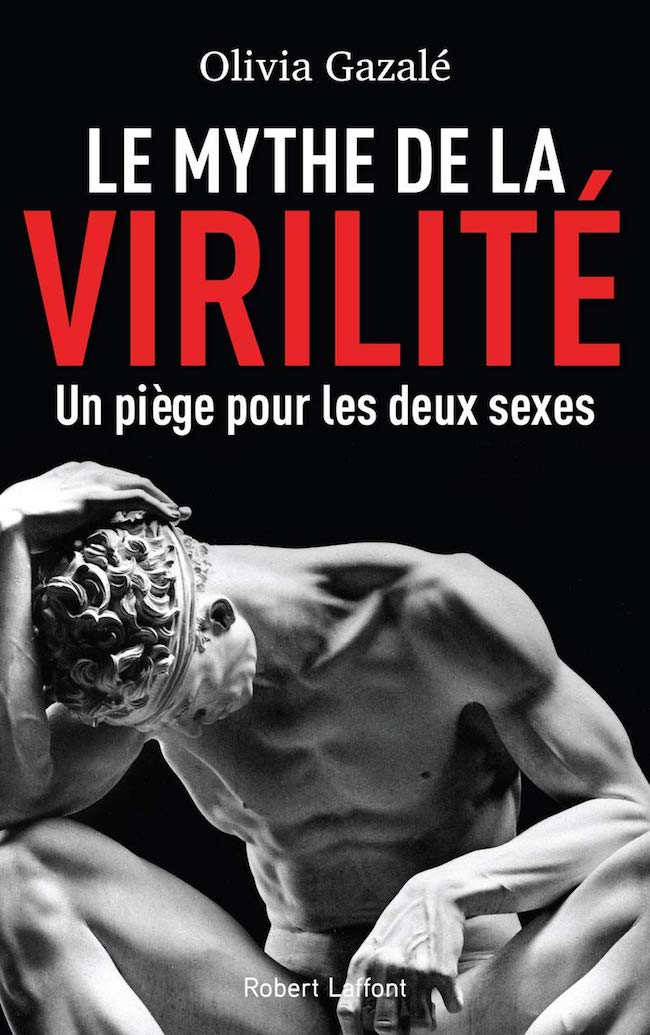

Olivia Gazalé, Le mythe de la virilité. Un piège pour les deux sexes. Robert Laffont, 419 p., 21,50 €

Il est frappant de constater le délai considérable entre la formulation des revendications féminines, d’une part (Olympe de Gouges, « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne », 1791 ; Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, 1949), et, d’autre part, la législation, qu’il s’agisse du droit de vote des femmes (Nouvelle-Zélande 1893, Finlande 1906, France 1944, Suisse 1971), de l’interruption volontaire de grossesse (Simone Veil, 1975), ou même de la première définition internationale du sexisme (Conseil de l’Europe, 28 mars 2019). La longue histoire des revendications féminines et des résistances auxquelles elles se sont heurtées souligne à quel point le grand clivage féminin/masculin est tenace. Le premier mérite du livre d’Olivia Gazalé est de démontrer que la réduction du monde à cette perception binaire est autant une construction sociale que la somme d’évidentes différences anatomiques ou biologiques. Olivia Gazalé pose une série de questions fondamentales: d’où nous vient le concept d’une humanité ainsi clivée, pourquoi la femme a-t-elle été considérée comme subalterne en toute chose, quelles sont les croyances qui ont figé les injustices en dogmes, et en fin de compte l’homme s’est-il lui-même égaré dans une impasse existentielle ?

L’agencement du livre permet justement d’explorer les fondements de notre monde androcentrique. À partir d’études anthropologiques, Gazalé examine comment la « culture préhistorique de la déesse » a fait place à une envahissante virilisation (du sanskrit virâ, mâle ou héros). À travers les millénaires et les cultures, l’abaissement de la femme l’a exposée au mépris, aux interdits prenant prétexte de l’impureté du sang menstruel, pour l’enfermer dans une infériorité structurelle que même l’enfantement ne pouvait atténuer. « Entre le deuxième et le premier millénaire avant notre ère, en de nombreux points du globe, fait observer l’auteure, le regard sur la femme, de même que la place qui lui est accordée dans la mythologie et dans la société, vont subir de profonds changements, à la faveur d’une révolution religieuse de grande ampleur. Les anciennes déesses sont détrônées par un dieu mâle, tout-puissant et jaloux de sa supériorité – nommé suivant les régions, Zeus, Jupiter, Brahmâ, Yahvé, ou Amon-Rê – qui s’impose comme Père de l’humanité ». Cet abaissement a entraîné la notion de culpabilité féminine servant de prétexte à une discrimination imposée par les religions, les cours et les structures familiales dirigées par les hommes. Dans un chapitre sur « La pudeur et le voile », Gazalé retrace l’obsession masculine de cacher la femme, par exemple par l’imposition du voile « déjà attesté des milliers d’années avant l’apparition de l’islam, chez les peuples sémitiques, ancêtres des Phéniciens, des Cananéens, des Hébreux et des Arabes. Le concept hébraïque de tsniout assimile l’exhibition de la chevelure à la nudité, de même que la femme nubile désigne celle en âge de se voiler, c’est-à-dire de se marier ». Savons-nous que la frumka des communautés Haredim d’Israël ou des États-Unis n’est guère différente de la burqa imposée en Afghanistan ou en Arabie saoudite ? Dans tous ces cas, rappelle Gazalé, il s’agit de marquer la soumission du féminin au masculin. Plus largement, le corps a toujours été un enjeu de pouvoir, et même à l’orée du XXe siècle Pierre de Coubertin estimait que « donner la femme en spectacle est ambigu, la soumettre à l’effort physique est excessif, l’exposer à la brutalité est dangereux, faire appel à ses nerfs dans une compétition est monstrueux », ou encore que « le sport est le symbole même de la virilité ».

Olivia Gazalé expose un paradoxe central : en accentuant son mépris pour la femme et son emprise sur elle, l’homme s’est enfermé lui-même dans un rôle toujours plus difficile à assumer. Survie oblige, à travers les millénaires, l’homme a cultivé la force physique et a eu recours à la violence. De là vient la notion que le sang versé par l’homme contraste avec le sang perdu par la femme durant ses règles : volontarisme contre fatalité. L’auteure appelle complexe viril « l’inquiétude primordiale de l’homme quant à son identité sexuée, ce sentiment permanent de menace, de vulnérabilité, qui le condamne à devoir sans cesse prouver et confirmer, par sa force, son courage et sa vigueur sexuelle, qu’il est bien un homme, autrement dit qu’il n’est ni une femme, ni un homosexuel ». Gazalé évoque un véritable « dressage des corps masculins », qu’il s’agisse des rites de passage de la préhistoire ou de la pédagogie pédérastique infligée dans la Grèce puis la Rome antiques. En Grèce, l’éraste était un patricien dont la réputation et la protection étaient recherchées par la famille d’un garçon qui, entre treize et dix-sept ans, pouvait servir d’éromène. Citant Michel Foucault, Olivia Gazalé rappelle que si l’éromène était violenté, il ne pouvait que ressentir de la haine à l’égard de l’éraste, mais que s’il était consentant il se couvrait d’opprobre. Le prétexte pour cette pratique était de créer ensuite, parmi les soldats, une solidarité sans faille que seule une telle intimité était censée assurer. Et que dire des dérives fascistes du XXe siècle qui considéraient la fraternisation collective comme « la seule et unique riposte possible à la fragilité individuelle. L’homme singulier n’est rien hors de l’agrégation solidaire de toutes les énergies masculines » ?

« Se pourrait-il que le fond du complexe viril réside dans le rapport que l’homme entretient avec l’étrange compagnon qui habite son pantalon ? », se demande l’auteure, qui observe aussi que « l’organe masculin est indomptable, capricieux, et possiblement humiliant, du fait, précisément, qu’il n’est pas autre, mais soi ». Dans des pages surprenantes, souvent amusantes, qu’elle consacre aux notions de puissance et d’impuissance masculine, Gazalé analyse successivement « la vénération de l’érection », « l’exigence de pénétration », « l’art du bien jouir », l’attitude consistant à « fanfaronner » et « l’idéalisation de la chasteté ». Elle rappelle que, selon le dogme catholique, « la chasteté est un sacrifice, et la condition même [du] dévouement » ou que, selon les mots de Paul VI, « le motif véritable et profond du célibat consacré est […] le choix d’une relation personnelle plus intime et plus complète au mystère du Christ et de l’Église, pour le bien de l’humanité tout entière ». Et elle conclut ce chapitre sur le rappel historique que « l’apologie des lois du cœur et de l’esprit, par opposition au culte de la force, sera tantôt le fait du prêtre, tantôt celui du poète courtois ou romantique, tantôt celui du penseur humaniste, de l’honnête homme, voire la marque emblématique du prince, ce qui nous invite à penser que la notion même de virilité a toujours été critique, se déconstruisant à mesure qu’elle se construisait ».

Dans le dernier chapitre, « La déconstruction du monde viril », Olivia Gazalé pose cette question : « Et si la virilité était l’objet d’un deuil sans fin ? ». Elle rappelle que Pétrarque (dans ses Sonnets à Laure) et plus tard la Renaissance « invitent à respecter, mais surtout, à aimer les femmes, ce qui constitue une nouveauté absolue ». Mais ce qui relève du sentiment ne se traduit pas forcément dans la législation ou dans la réalité politique, et d’ailleurs, fait-elle remarquer, « la Révolution a restauré la virilité triomphale ». Pour l’avenir, l’auteure propose quatre axes de réflexion : la paternité, les luttes féminines, la guerre, le travail. Elle analyse les avancées contemporaines, par exemple l’abolition en France, en 1938, de la « puissance maritale » de l’homme et de l’incapacité juridique de la femme ; ou encore, en 1970 en droit français, lorsque la « puissance paternelle » est remplacée dans le Code civil par « l’autorité parentale ». De même la loi de 2005 abolit-elle le patronyme, remplacé par le nom de famille. Constatant ces transformations sociales, Gazalé partage le point de vue selon lequel « le maternage n’a pas de sexe », une notion qui s’exprime mieux en anglais, nurturing et parenting.

Le paragraphe suivant me paraît résumer les conclusions d’Olivia Gazalé : « Si ce combat juridique était indispensable, nécessaire et urgent, la rhétorique répressive qui l’a accompagné me semble avoir un effet pervers, du point de vue même qui est ici le nôtre : celui de l’éros. Car il se pourrait que l’acharnement anti sexiste soit difficilement compatible avec l’ambition initiale de la révolution sexuelle : jouir sans entraves. La culpabilisation systématique des hommes, la victimisation non moins systématique des femmes, la police des mots, l’extension continue du champ du harcèlement sexuel (qui place la séduction entre les mains du juge), le déchaînement contre la pornographie et la prostitution génèrent une forme nouvelle de puritanisme bien peu excitant. Le féminisme entendait libérer la sexualité féminine, voilà qu’il réprime la sexualité masculine. Il luttait contre l’essentialisation de la femme en femme-objet, voilà qu’il essentialise l’homme en l’enfermant dans un rôle de prédateur ».

Olivia Gazalé n’est pas la première à se pencher sur ce qui constitue l’un des grands enjeux de l’humanité, à savoir une vraie égalité entre les êtres humains. Elle y apporte de solides références anthropologiques, une sensibilité qui lui permet d’aller au-delà d’une vision binaire de l’humanité, et enfin une vision philosophique qui débouche sur des pistes de réflexion pour notre temps.

![Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande. Une critique féministe végane, Le passager clandestin, 2025 [1990], 384 pages, 25,00€ Myriam Bahaffou, Tristan Lefort-Martine, L’écoféminisme en défense des animaux, Cambourakis, 2024, 240 pages, 22,50€ Amanda Castillo, Tu seras carnivore, mon fils, Textuel, 2025, 160 pages, 17,90€](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/Carcass_of_Beef_by_Chaim_Soutine_c._1925_Albright-Knox_Art_Gallery.jpg)

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)