L’Histoire universelle est une suite de crimes et d’horreurs, rarement interrompue par quelques insolites plages de paix. Cela est vrai en tout lieu, mais néanmoins il peut se rencontrer que telle séquence particulière de ce long ruban de violences et de larmes présente une continuité dans le sombre qui dépasse la moyenne.

Gao Ertai, En quête d’une terre à soi. Trad. du chinois par Danielle Chou et Mathilde Chou. Actes Sud, 751 p., 26,80 €

Depuis (au moins) son premier empereur en titre (le sympathique Shi Huangdi qui, en 221 avant l’ère chrétienne, fit enterrer vivants les lettrés qui lui résistaient), jusqu’à la tortionnaire impératrice T’sheu-Hi (appelée aujourd’hui Cixi) avec laquelle la dynastie des Qing s’effondra en 1908, le système du pouvoir en Chine n’a été qu’une succession de totalitarismes où, sous le nom d’empires, le prétendu « Fils du Ciel » exerçait une domination absolue, donc forcément despotique.

Les coups de boutoir de l’Occident, puis du Japon, brutal colonisateur, allaient entraîner dans l’empire du Milieu (non pas du juste milieu, foin de cette modestie !, il s’agit du milieu du monde) la chute de la dernière dynastie et par là inaugurer une formidable période de désordres d’où, depuis 1908, des ébauches de démocratie ont tenté d’émerger, condamnées par une tradition d’obéissance servile héritée de Confucius à succomber, sauf (pour combien de temps encore ?) à Hong Kong et à Taïwan, tandis que la puissance impériale parvenait en 1949 à se rétablir en Chine continentale, sous le sigle largement fallacieux de « République populaire », en principe communiste.

Naître en Chine en 1935, dans une famille d’enseignants cultivés, progressistes et libres penseurs, ça n’était assurément pas une bonne idée. Car il allait falloir dans l’enfance partager le sort de parents obligés de s’exiler à la campagne pour fuir les envahisseurs japonais (le sac de Nankin date de 1938), où la soldatesque nationaliste se comporta en émule des SS qui, un peu plus tard, allaient écraser l’Europe). Puis, peu après le rayon d’espoir suscité, en 1945, par la déroute nippone et la « Libération », comprendre que l’issue de la guerre civile entre les troupes de Chiang Kaï-Shek et celle des partisans de Mao Tsé-toung (décembre 1949) allait être pour les intellectuels une suite d’épreuves plus destructrices que celles de « l’Occupation ».

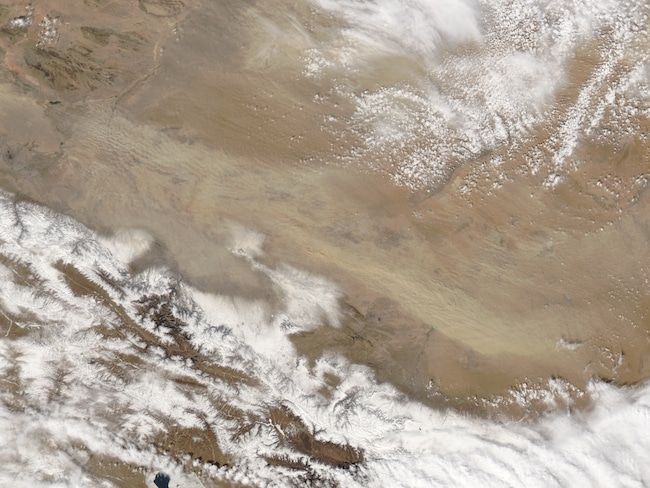

Âgé de quatorze ans en 1949, quand va se mettre en place, puis se consolider, le règne d’un nouvel empereur au moins aussi meurtrier que ses pires prédécesseurs, Gao Ertai va devoir vivre, comme écolier, étudiant, peintre, professeur d’esthétique auprès de diverses instances et universités surveillées ou fondées par le PC et ses diverses et contradictoires incarnations, un véritable chemin de croix. Le long de ce chemin, il perdra, tués directement ou indirectement par le régime, son père, sa première femme, enfin la fille que lui avait donnée cette dernière. Cependant, lui-même subira le bagne dans le désert glacé de Gobi (où la plupart de ses compagnons d’infortune sont morts), l’opprobre d’un statut « droitiste », la relégation loin des siens (première, puis seconde épouses), la prison arbitraire (au moment de son troisième mariage), avant de pouvoir échapper à la Chine (en 1992, trois ans après le massacre de 10 000 étudiants à Tien An Men), cette Chine chérie pour ses paysages et son entraide ancestrale, devenue une immense geôle du fait de l’omniprésente délation (on ne peut s’y cacher nulle part), et via Hong Kong gagner les États-Unis.

Désert de Gobi © NASA

C’est là que cet homme blessé mais non pas anéanti, qui n’adhère en rien au libéralisme mercantile du pays d’accueil et rêve toujours à la maison d’enfance où, malgré son caractère rebelle, il fut un fils choyé, vit avec sa dernière femme depuis dix ans. Ayant réussi à préserver tout au long d’une existence de paria de minuscules fragments d’un Journal écrit en caractères incomplets ou volontairement mal tracés et rendus ainsi incompréhensibles à autrui, il a consacré plusieurs années à ce récit en tous points admirable dont il faudrait d’abord imposer la lecture aux thuriféraires inconscients ou plus probablement intéressés du totalitarisme chinois le plus contemporain ; et en tout cas la recommander sans la moindre réticence à ceux qui veulent abandonner les reconstitutions idéologiques pour suivre au jour le jour la trajectoire concrète d’un dissident qui ne raconte que ce qu’il a vécu.

La première qualité, éclatante, du pavé de Gao Ertai, qu’il faut lire avec attention, notes comprises (car la plupart des noms cités ici, dont certains font l’objet de développements d’une acuité descriptive mémorable, demeureraient opaques sans le talent de l’auteur), est en effet le sentiment d’authenticité qui en émane. Sentiment auquel contribuent, pour une très grande part, l’absence totale de chiqué, l’art des évocations, qui ne sollicite jamais l’émotion du lecteur par un pathos de basse cuisine, la précision (l’œil du peintre) des descriptions de lieux et de personnages, sur fond d’un refus constant de la surenchère.

Le ton de ce récit constamment maîtrisé, traduction intégrale de la version d’un texte donné par Gao Ertai comme définitif et publié à Taïwan en 2009, ne saurait tromper, ce qui n’est pas le cas, par exemple, des livres du Prix Nobel Mo Yan, qui si souvent donnent l’impression de romans-Potemkine où se dissimule habilement une réhabilitation sournoise des crimes du maoïsme déguisés en erreurs de parcours en somme excusables sur le mode « on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs ».

Or il suffit de lire Gao Ertai pour saisir sur le vif ce que les embardées effroyables de la pseudo-politique de Mao doivent en réalité à l’obsession unique animant un timonier dont la charrette, en ses mouvements erratiques, n’obéit pas aux impulsions d’un ivrogne mais aux calculs ponctuels, sans réflexion humaniste aucune ni recul éthique devant les conséquences atroces de certains actes, d’un despote qui n’a pour but que de préserver un statut d’empereur chèrement acquis. Ainsi vont les initiatives absurdes et meurtrières : le Grand Bond en avant, le Révolution culturelle et, de chapitre en chapitre, parfois de page en page, les mots d’ordre lancés sur le terrain sous les appellations les plus grotesques (mais porteuses de mort), les consignes comminatoires suivies souvent d’autres consignes qui les annulent comme dans l’armée la plus stupide et sont dignes du père Ubu : remettre du rouge aux joues du dirigeant bien aimé sur chacun des immenses portraits brossés à la chaîne par l’auteur qui, bien que proscrit, n’en est pas moins, entre deux retours à sa condition de galérien, remobilisé comme peintre.

Des gardes rouges sur la place Tian An Men, en 1966

Qu’est-ce qui fonctionne donc dans ce pandémonium permanent où, à une campagne contre « les déchets d’humanité et autres serpents », en succède une autre, dirigée aussi aveuglément vers une faction différente d’ennemis de classe ou prétendus tels ? Tout semble aller à hue et à dia, en fonction de caprices momentanés dont les motivations demeurent obscures ; et de l’ensemble des interdictions et sommations ne résulter qu’un carrousel flou de mesures essayées l’une après l’autre puis abandonnées dès qu’elles tournent, un peu plus tôt un peu plus tard, au fiasco ou au désastre. Si bien que tel collègue, hier souriant, vous crache le lendemain au visage, peut-être un salaud mais peut-être aussi quelqu’un qui, aussi menacé que vous, cherche désespérément à sauver sa peau.

C’est l’ABC du totalitarisme : chacun est l’ennemi de chacun, et la somme des ignominies individuelles garantit l’irresponsabilité de tous. Le tout dans un contexte néanmoins chinois, qui laisse subsister entre les mailles certain laisser-aller ancestral qui confère à la bassesse généralisée une physionomie parfois cocasse, éloignée de la rigueur disciplinaire du modèle nazi. De ce léger flottement, l’humour sous-jacent à certains épisodes (la chasse à la gazelle dans le bagne poussiéreux du Gobi, la paradoxale bienveillance de certains codétenus de droit commun lors de l’épisode angoissant de la détention dans la prison de Nankin) fournit des preuves d’une rare finesse dans l’observation et l’empathie. Autrement, en dépit du désordre apparent ou réel, l’attention de Big Brother ne se relâche jamais et, à de nombreuses reprises, l’auteur narrateur constate qu’un dossier l’accompagne partout, et qu’aucune pièce n’y manque, même des détails très anciens qu’il a oubliés ou toujours ignorés.

La construction du livre de Gao Ertai, dont maint chapitre fait écho à un récit antérieur que le début du chapitre résume (avant rédaction définitive, des extraits du texte ont dû faire l’objet de pré-publications ou d’articles), la présence d’ajouts retraçant l’existence martyre des trois belles-mères successives qui ont chacune droit à un portrait plein d’affection et de respect, enfin surtout le « tombeau » final de la fille morte, qui s’élève à une ferveur émotionnelle d’autant plus forte qu’elle évite le dérapage rhétorique : tout trahit dans ces pages vibrantes non seulement une grande âme, reconnaissante envers les Justes qui tout de même existent ici comme ailleurs, amoureuse de la Chine rêvée, celle de l’enfance et des poètes du passé, sans indulgence à l’égard du présent (l’auteur ne pratique pas le pardon des offenses, il ne tend pas l’autre joue, nous lui en sommes reconnaissants), mais aussi et sans aucun doute un grand écrivain. Ses élans du cœur passent dans une écriture poétique souvent d’une saisissante beauté formelle. Il sait, en véritable artiste paysager, diriger nos pas vers ce qui l’a attiré comme peintre, même dans la terrifiante roideur minérale du Gobi, même dans le labyrinthe hallucinatoire des univers cellulaires.