Une nouvelle inachevée d’Antonio Tabucchi paraît aux éditions Chandeigne, sept ans quasiment jour pour jour après la disparition de l’écrivain italien. Sa voix revient, reconnaissable entre toutes dans la littérature européenne. Et enfin septembre vint est publié dans une édition trilingue : la version italienne a été traduite en portugais par Maria José de Lancastre et en français par Martin Rueff, qui est également l’auteur d’une postface, capitale pour comprendre la démarche de création tabucchienne mais aussi l’entreprise éditoriale, l’une n’allant pas sans l’autre ici.

Antonio Tabucchi, Et enfin septembre vint. Traductions française et portugaise de Martin Rueff et Maria José de Lancastre. Chandeigne, 96 p., 11 €

On peut se demander ce que serait le texte de Tabucchi sans Maria José de Lancastre et Martin Rueff qui en ont préparé l’édition et en assurent l’entière intelligibilité. La postface de Martin Rueff, qui intègre une note de Maria José de Lancastre, expose les conditions de création de la nouvelle. « Et enfin septembre vint » date de quelques mois avant la mort de l’auteur : elle a été écrite d’un seul jet et est consacrée à un souvenir raconté à l’écrivain. Alors qu’elle était étudiante à la faculté des lettres de l’université de Lisbonne dans les années 1970, Helena Abreu a participé à un voyage organisé par son professeur de linguistique portugaise, dans un petit village de la région de Trás-os-Montes, au nord-est du pays, afin d’enquêter, sur le terrain, sur certaines particularités linguistiques. Cette expédition a été marquée par le surgissement de l’innommable, de l’inarticulable, dont elle a été témoin.

Antonio Tabucchi © Éditions Chandeigne

Le texte de Tabucchi s’interrompt, brutalement, au moment même où l’événement, ce qui fait événement, se produit. Le noyau du souvenir d’Helena Abreu est raconté dans la postface. Ce qui fait événement, ce qui suscite l’écriture même de la nouvelle, ne se produit pas dans le texte, n’est pas articulé dans le langage tabucchien. À la place, un trou. C’est la fin du récit, brutale, dont on sait aussi qu’elle correspond à la disparition de l’auteur. Double manque qui fait de cette nouvelle un hurlement silencieux. L’événement perfore le texte et surgit à côté, dans la parole de l’autre, celle de Maria José de Lancastre, grâce à laquelle ce texte existe aujourd’hui pour nous, accompagnée de celle de Martin Rueff. Quoi de plus tabucchien que cette mise en scène de la parole, faite d’autres paroles, autour, qui plus est d’un personnage fantomatique, celui de l’écrivain disparu ? Comment ne pas penser à Pereira et ses fantômes, dans le magnifique Pereira prétend, errant, fantomatique, dans un Portugal pourri par Salazar ? Et à l’élaboration même du récit, né de la visite du doutor Pereira, un soir de septembre 1992, cet homme aux traits pas encore bien définis, « personnage en quête d’auteur » présenté par l’auteur dans une note sur le texte, genre qu’il affectionnait tant ?

Le texte de Tabucchi seul aurait la puissance poétique caractéristique de l’écrivain italien. Son inachèvement en fait la force, précisément parce que ce qui manque, et ce qui crie et fait retour avec force, ce qui hante, coïncide avec ce que Tabucchi avait à cœur de dire dans la nouvelle et correspond donc à l’impulsion même du geste d’écriture. On retrouve la voix de l’immense auteur de Tristano meurt dans la forme même de la nouvelle. Le titre même, formule inaugurale de la nouvelle qui la rythme ensuite, « Et enfin septembre vint », qu’il faudrait entendre en italien, « E finalmente arrivò il settembre », fait renaître la force d’évocation des rythmes et des images de l’auteur, qui en quelques lignes fait voir et sentir le Tage, une piste qui traverse l’Alentejo, les montagnes de Monchique, les plages de l’Algarve, à l’époque où il n’y avait rien ni personne, hormis « de rares villages de pêcheurs, des cabanes de feuilles çà et là, très loin, sur ces étendues de sable, le paysan vendait melons, figues et pastèques ». La poésie des lieux, des odeurs, de ces gens qui hantent les récits de Tabucchi, renforce encore la réflexion de l’auteur. Tout est lié, poésie des sens, langue et politique. Et la langue devient l’objet même de ce texte inachevé, cette langue qui « appartient au ciel », car « le corps est une misère faite de chair, d’os et de sang, il souffre si on le touche ». Il n’est jamais question, faut-il le préciser, d’un hymne à une langue, et une seule, mais bien d’à quel point on se fait voix lorsqu’on est écrivain, à l’image de Tristano, voix émergeant des draps trempés de fièvre et salis par la gangrène, qui s’interroge, à l’aube du XXe siècle, sur la démocratie.

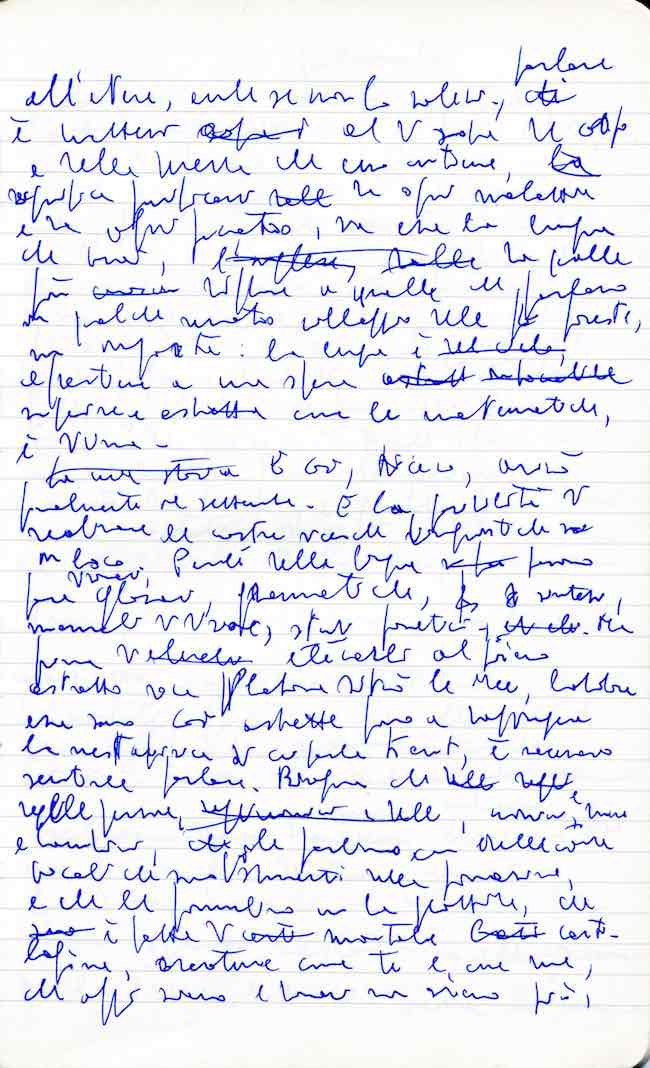

Manuscrit d’Antonio Tabucchi © Éditions Chandeigne

Dans Et enfin septembre vint, ceux qui croyaient fermement en la démocratie ont disparu, comme ce professeur de linguistique qui fait naître une « nostalgie déchirante », car à l’époque de Salazar, explique la voix, malgré évidemment la tragédie que vit le Portugal, « au-delà du puits dans lequel nous nous sentions enfoncés, nous étions persuadés qu’il y avait une flammèche, comme la veine d’or d’une mine cachée dans les viscères de la terre, et qu’il nous appartenait de découvrir cette veine, et qu’une fois que nous l’aurions trouvée, nous serions remontés à la surface de la terre en tenant dans nos mains une poudre d’or et que nos amis et nos parents qui nous attendaient inquiets nous auraient embrassés, pleins de reconnaissance pour le trésor que nous remontions des viscères de la terre ». Il semble que cet espoir, vivace alors même que les morts s’accumulent, dans ces pays où les jeunes Portugais sont envoyés et se font tuer pour une « guerre absurde », n’a plus lieu d’être. Et enfin septembre vint est aussi une réflexion politique sur l’Europe d’aujourd’hui par une voix qui, malheureusement, se tait, brutalement et nous laisse un peu plus seuls. La voix de Tabucchi manque cruellement aujourd’hui, ce texte nouvellement paru est une invitation à le lire et le relire, à se souvenir de sa luminosité politique et poétique.