Voici un livre très particulier, court, dense, habité par une urgence impérieuse, celle de changer radicalement et immédiatement dans la phrase en train de s’écrire les manières de faire et de dire de l’anthropologie en face de la détresse humaine. Dans la détresse de Michel Naepels est un livre délibérément orienté vers sa propre déstabilisation permanente, son intranquillité. Chaque moment de lecture est capté par la diagonale d’une perspective imprévue.

Michel Naepels, Dans la détresse. Une anthropologie de la vulnérabilité. EHESS, coll. « Cas de figure », 148 p., 12 €

Les sciences sociales ont traditionnellement [1] tendance à neutraliser la force déstabilisante de la parole de détresse sous une triple grille de déréalisation : celle de la sophistication des outils théoriques (plus ils sont précisément définis, plus le travail d’analyse consiste à en classer frénétiquement les frontières, et cette guerre des systèmes d’appartenances tient lieu d’analyse [2]) ; celle de la mécanisation des systèmes de causalité posés comme pertinents (et le succès du verbe « produire » dans le lexique des sciences sociales est un signe de cette mécanisation) ; et enfin celle d’une répugnance implicite à menacer le fossé qui sépare le chercheur auteur en tant que sujet et son objet, devant être objectivé en permanence… Mais il se trouve que, pour les sciences sociales et humaines, cet « objet » est toujours en réalité « un sujet ».

La question

L’ouvrage de Michel Naepels est comme une sphère compacte et scintillante de matériaux de toutes natures et couleurs, serrés entre eux mais comme agités par leur force sémiologique propre, clivés les uns des autres dans une implosion de références textuelles d’une formidable hétérogénéité qui tient à la liberté débridée des associations, des effets d’échos que l’auteur choisit de façon vibrante, intense, et très personnelle : les témoignages, les références anthropologiques, les souvenirs de terrains, ceux des textes littéraires et poétiques, jaillissent du cœur de son intimité réflexive, sans barrière, sans précaution, sans souci de protection : l’auteur-chercheur, dans son choix de liberté, offre ce don particulier à son lecteur, sa lectrice : une hospitalité formidable dans l’invitation à partager son tourment, son impatience, et, oui, quelque chose de sa douleur à lui en face de la difficulté et de l’urgence de sa question centrale : « Comment faire une anthropologie de la violence, de la vulnérabilité, de la détresse ? Comment faire avec de tels matériaux, ces énoncés produits dans l’interaction et l’entretien (aussi douteux, difficile, délicat qu’il soit), avec un tel objet (aussi inaccessible et intransmissible que le traumatisme, que l’événement ?) On peut aimer la réponse de Claude Simon : ‟Il s’agit (comme l’a écrit Élie Faure dans une formule percutante) de danser sur le bord de l’abîme ou de le recouvrir de fleurs”. »

Impatience de l’auteur qui cite un auteur, qui en cite un autre. S’il pose vraiment la question de la douleur, du traumatisme, de l’événement, l’anthropologue se rapproche d’un abîme, au bord duquel son texte danse. Il frôle l’art graphique comme outil, où, plus qu’une image, une figure désigne et dessine un geste vis-à-vis de « l’objet », le terrain de la douleur – geste aussi impossible, douloureux et délicat que le dépôt d’un tapis de fleurs sur un abîme. Merci, Claude Simon se souvenant d’Élie Faure… Et qu’importe, le tournoiement des références s’accélère, et cette même question, sans cesse reformulée, rythme toute l’écriture de ce livre vibrant : « J’essaie de réaliser une anthropologie du conflit, de la violence et de ses suites qui sorte du point du vue limité de la guerre pour se concentrer sur les expériences diverses de vulnérabilité. Cela passe par une série de choix empiriques pour définir des lieux d’enquête , des situations sociales que j’étudie en allant sur place (en l’occurrence pour moi la Nouvelle-Calédonie à Houaïlou, et le Katanga, la province du sud-est de la République Démocratique du Congo, à Pweto) et des angles d’attaque (le rural, le foncier, le conflit, la violence, les relations familiales, les formes de productions). Ces choix constituent une prise de perspective à partir de gens ordinaires […] En parlant ainsi de vulnérabilité, j’y insiste, mon propos n’est nullement d’inscrire ces acteurs et ces actrices sous une assignation victimaire… Il s’agit de proposer une idiographie – une analyse ancrée dans la description de la singularité des cas. Les sciences sociales pourraient ainsi placer en leur cœur celles et ceux que le chorégraphe congolais appelle ‟les minables” [il le cite] Et hourra pour les minables !!! Un roulement de tambour troué pour les perdants !!! ».

© Jean-Luc Bertini

Un désir, une urgence, une hantise : changer le mode d’approche de l’anthropologie afin de serrer au plus près son propre objet, grâce à l’enchâssement des citations entre elles, dans l’accélération de leurs échos, et après des années de travail de terrain. Désir de l’étreindre, de danser face à face et corps à corps avec lui, sur le rythme qui vient de lui, sa forme propre de détresse et de parole, enfin entendues et appropriées dans une recherche qui offrirait une véritable et magnifique hospitalité à ce qu’elle invite à penser… dans une forme d’écrit qui puisse intégrer le « Hourra pour les minables ! les perdants ! », pas des victimes, mais des sujets. Un terrain où la subjectivité humaine à l’œuvre, collective ou individuelle, serait saisie comme fait social total et puissante infrastructure active dans le faire société, et d’où partirait cette autre forme d’enquête et d’écriture… Car, quand la phrase naît du tourment, « aucun fer ne peut pénétrer dans un cœur d’homme de façon aussi glaçante qu’un point placé au bon endroit [3] ». L’auteur ici se refuse à toute position de surplomb, et, grâce à une tempête de textes cités, il ouvre tout son espace psychique de sujet à l’énigme du malheur sur le terrain, au refus de son déni. Son livre en est le miroir, dont le scintillement ne reflète rien qui puisse être tranquillement perçu, comme par exemple la stabilisation d’une analyse prévisible.

Une enquête anthropologique n’est pas un roman, ni un poème, tout étudiant sait cela : pour que le rapprochement avec le terrain soit pertinent, il faut qu’il soit « objectivé », c’est-à-dire saisi et traité, rendu compréhensible dans son identité distinctive grâce à l’élucidation progressive dans le texte savant des mécanismes divers, des régimes de causalité plausibles, des engrenages ayant chacun leur échelle de temporalité, qui « produisent » les faits sociaux étudiés. Ici, tout cela est acquis en amont, pour les trois terrains ci-dessous mentionnés, mais tout l’acquis « scientifique » préexistant est comme mis en déroute par la manière intense et absolue de poser la question – sa « danse au bord de l’abîme », sans oublier les fleurs. Vouloir se rapprocher de la douleur comme fait social réel, objectif et spécifique produit un effet de vertige dont l’auteur veut préserver l’instabilité tout au long de l’ouvrage grâce à cette tempête de libres associations sémiologiques qu’il a choisie pour méthode.

Dans sa conclusion, Michel Naepels affirme : « il s’est agi pour moi ici de proposer une anthropologie politique renouvelée, une anthropologie de la violence, de la prédation, du capitalisme interrogeant la fragilité de la reproduction sociale comme nos rapports avec l’environnement ». Ce choix d’écriture « exigeante et sensible » et d’une méthodologie particulière, celle d’un « jeu d’échos » entre les textes, veut entrelacer aussi dans sa sphère sémiologique tous les niveaux, toutes les échelles, toutes les strates contextuelles classiques, du local au global, du souci de « l’environnement » au constat de « la prédation capitaliste » posée ici comme produisant cette « fragilité » spécifique de la reproduction sociale, source de la « vulnérabilité » comme objet central, terreau de la détresse que ce livre tente d’approcher.

L’acte de penser, le courage de la raison

Le livre tout entier est mis en gravitation autour de cette formidable exigence intime et épistémologique qui pousse l’auteur au don total. Au-delà des bornes, plus de limites, et la liberté qu’il prend dans le choix de ses références, chacune ouvrant sur d’autres pistes encore, dans son style d’écriture, est intense : c’est la violence du fondement éthique en amont qui l’oblige à sauter par-dessus les barrières érigées par les exigences méthodologiques normatives en cours dans nos écoles. C’est l’acte de penser qui est ici aux manettes, ce « mouvement de courage », pour reprendre la définition de la raison donnée par François Desmoulins dans son Traité des vertus (1509-1515) : quand « l’objet » des sciences sociales, en général un sujet, se retrouve dans des situations de grande vulnérabilité, pourquoi en éliminer la violence, la déstabilisation dans nos écritures, sous prétexte de scientificité ? Pourtant, quand un « pâtir » calamiteux (pour des raisons politiques, économiques, historiques sans originalité) et destructeur de sens règne dans l’atmosphère des situations de terrain, il en reconfigure tout le réel collectif. Plus ou moins tacite ou hurlée, plus ou moins expliquée avec les mots du sujet, ou déniée – « routinisée » dans une culture dont l’emprise hypnotique n’est jamais absolue, car pour l’auteur tant qu’il y a de la vie il y a du faire société et de la réflexivité, intime et parfois partagée, et source de dignité basique des personnes rencontrées sur le terrain –, cette souffrance née du social est souvent assez violente pour traverser les frontières des subjectivités croisées, pour envahir le présent et en changer le sens : non seulement la souffrance de l’objet-sujet devrait interroger le style scientifique du chercheur qui veut décrire sans trahir, mais aussi elle tend à abolir les frontières entre l’échelle individuelle, celle d’une trajectoire de vie, et l’échelle collective du partage d’une même situation.

L’objet « souffrance humaine » fonctionne comme un trou noir qui aspire les contextualisations, les différentiations, non pas dans la complexité du réel, mais à cause de son effet d’abîme produit en miroir chez celui qui s’en approche. Cela touche à l’épistémologie même de la discipline, à son imaginaire de l’objet, à son écriture. Non seulement vouloir dire la souffrance change radicalement la posture d’argumentation textuelle – et ici il n’y a plus de posture, tant l’auteur semble n’avoir « plus rien à perdre » ! – mais aussi sa définition même au sein du réel social. Cet objet trop souvent rangé dans la catégorie des « émotions », forcément subjectives et aléatoires, prend alors un sens beaucoup plus objectif et donc sociologique : la souffrance humaine produite par une situation de vulnérabilités cumulées (à décrire à chaque fois) modifie l’objet étudié dans sa définition même et donc dans sa description ethno-anthropologique. Michel Naepels effectue un saut dans le vide, sous les parachutes fleuris de ses innombrables références textuelles en échos, cet « acte de courage » en quoi consiste l’usage de la raison, d’être déraisonnable méthodologiquement, de lâcher les codes pour mieux nous rapprocher d’un changement réel de paradigme. Et en avant ! nous, lecteurs, lectrices, enivrés, nous ne nous sentons plus « guidés par les haleurs [4] ».

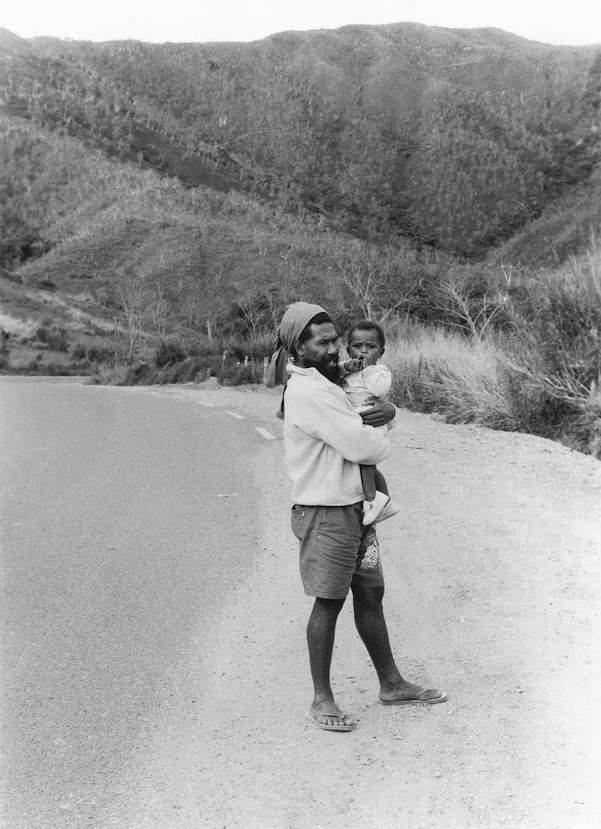

Un des premiers interlocuteurs de l’ethnographe et son fils aîné, Houaïlou, 1991 © M. Naepels

D’où une lecture en sauts discontinus, en boucles rétroactives, ivres de floraisons ponctuelles, dans un champ où tout pousse, sur une page où chaque énoncé s’expose ou plutôt s’explose dans une folle liberté déliée : la linéarité du propos est fragmentée, et la perdition volontaire qui consiste à refuser tout raisonnement articulé trop longtemps entraine la lecture dans une contre-danse qui efface toute pesanteur théorique obligée. Dans les travaux de sciences sociales, on trouve en général un mouvement prévisible du texte, né de la situation d’enquête, porté par un choix méthodologique et des affiliations épistémologiques, qui conduit la lecture de la description à l’analyse, de l’analyse aux hypothèses, armées de toute l’artillerie référentielle choisie, et riche d’un arsenal des citations crucial pour la réception scientifique et pour l’information oblique que l’auteur est légitime. Puis, de ces hypothèses bien nourries aux conclusions logiques et/ou jolies, le texte doit emporter la lecture jusqu’à son dernier point à la ligne, jusqu’à cet effet « d’avancée » dans la compréhension de la question posée : une fois le livre refermé, le lecteur ou la lectrice voit son point de vue différent, plus complet, plus juste, plus ouvert, plus fort, parce que produit par une démonstration structurée comme un édifice architecturé. Mais il a rarement la glace d’un fer pénétré dans son cœur à cause d’un point à la ligne bien placé…

Ici, c’est autre chose : les enquêtes sont citées comme des textes, dont les séquences sont comme enchâssées dans des écrins d’écrits, de cris, comme dans des nids contextuels de multiples références, scientifiques aussi, remarquables, et bien d’autres, totalement éclatées dans le temps et l’espace des choix de sens de l’auteur, qui emporte dans sa diagonale imprévue le corps du texte agité, tournoyant, lancé vers d’autres lieux encore. Il n’y a pas de point à la ligne mais des lignes de points d’amorces, lancés dans d’autres tumultes de textes, venus de partout.

La lecture avance en manège tout autour du paragraphe, en fonction des lancers de textes cités : c’est une écriture qui envahit latéralement les autres espaces d’écriture qui flottent autour d’une séquence, plutôt que « d’avancer » dans un cheminement annoncé. Des énoncés jaillissent du corps du texte, comme des échappées, des piqués jetés et grands écarts, des sauts de chat et attitudes sur pointes, qui semblent délibérément tourner le dos au pas à pas austère d’un raisonnement cheminant jusqu’au point à la ligne. Mais la danse de la pensée nous ramène à une même question, sans cesse reposée, elle-même jetée en l’air, soulevée en tous sens, agitée comme un drapeau flottant dans les grands vents des références magnifiques souvent, et faisant retour, reposée, se reposant, posée encore une fois, un « repos » de la question, bien mérité après toutes ces voltiges, ces rondes, ces courbures multipliées dans la courbe elle même : comment dire, écrire, la détresse humaine dans le travail anthropologique ? Si l’auteur pose cette même question tout au long du livre, c’est qu’il accepte de ne pas y répondre classiquement. Il en approche le miroir dénué de toute image stable, mais fourmillant de signes et d’échos démultipliés, un miroir rapproché du visage du lecteur, non pas pour qu’il y reconnaisse quelque chose de bien dessiné, mais pour qu’il accepte yeux fermés la perte de ce rapprochement.

Dans la détresse est un livre impossible à résumer, mais qu’il faut appréhender dans une contagion mimétique de chacune des séquences qu’il propose. Elle dure quelques pages, elle tourne autour d’un tremplin, d’un témoignage, d’une biographie, d’un souvenir de terrain, pour mieux sauter dans un espace d’envol grandiose des citations libres et échevelées, comme des oiseaux inouïs, battant leurs ailes enchevêtrées, remuant tout l’espace dans un vol fou vers un but : tenter de toucher ce dont on parle, toucher avec le doigt de l’œil, lire avec ce qui, sous la peau, est écorché. Il faut un exemple. Nous partons de l’est de la République démocratique du Congo, d’une petite ville qui est un de ses terrains : « Pweto est depuis des centaines d’années (aussi loin que remontent les sources historiques permettant d’établir une chronique de cet endroit) un carrefour de grandes routes commerciales (de sel, de cuivre, de défenses d’éléphants, d’esclaves, de minerais divers et précieux). C’est aussi depuis des centaines d’années un lieu de recomposition sociale et de violences épisodiques sous les initiatives et sous les coups d’entrepreneurs politiques et économiques locaux, de fondateurs d’État ou de bandits — ce sont souvent les mêmes. L’organisation communautaire n’a cessé de s’y faire, de s’y défaire, de s’y refaire ; l’expérience de la migration, du déplacement contraint ou aventureux, de l’exode ou de l’entreprise politique ou économique, l’expérience de la désaffiliation, l’expérience des enfants chassés de chez eux parce qu’ils sont accusés de sorcellerie, et qui deviennent creuseurs artisanaux dans des mines d’or, de cuivre, de coltan, de cassitérite, ou qui deviennent enfants des rues à Lubumbashi, où ils inventent des formes de vie collective, entre enfants, témoignent du fait que l’opposition entre communauté primitive et société moderne n’a tout simplement pas de sens. Claude Simon ou sous une autre forme Jean Genet sont des écrivains de la désaffiliation. Dans son magnifique ouvrage sur Genet, Entretien de la blessure, Hélène Cixous écrit : “et la cause de la folie tueuse, quelle est-elle ? Toujours la même antique douleur qui ne connait pas de pardon : Maman Maman pourquoi m’as-tu abandonné ? Voilà ce que crie par œuvre de génie le petit garçon qui joue en moi sur les ruines, nous signifie-t-il, ce fils signataire comme sous le nom de Proust, comme de Genet, comme de Stendhal faisant écho à la fatalité du malheur de Rousseau.” Mais pour reprendre l’expression d’Hélène Cixous, ‟le petit garçon qui joue en moi sur les ruines” c’est également le romancier kenyan Ngugi wa Thiong’o, qui a fait le récit de son expérience de la prison et de la violence d’État. C’est l’écrivain éthiopien Dinaw Mengestu qui a décrit des migrants découvrant les États-Unis. C’est encore le romancier congolais Emmanuel Dongala qui a restitué l‘expérience des enfants-soldats d’Afrique centrale et celle des femmes qui se retrouvent pour survivre dans les faubourg de Brazzaville. »

La phrase galope, les guillemets se chevauchent, les citations sont elles-mêmes pleines de citations internes, d’ouvrages de toutes disciplines, d’auteurs de tous continents. Le réel est brassé à grandes pelletées qui débordent, qui mêlent tous les niveaux comme dans la vie, et dont la grande brouette surchargée lancée sur la route oblige à contredire un cliché infernal d’époque, l’opposition entre « communauté primitive et société moderne ». Citer des situations précises en vrac à toute vitesse produit un effet de liste aussi efficace qu’un raisonnement linéaire et démonstratif, pour anéantir un stéréotype majeur et toxique, celui de la coupure entre « eux » et « nous ». Là se situe la pertinence de ce travail : nul assaut de généralités, mais la recherche d’un sens inscrit dans le vrac de toutes ces situations réelles et textuelles, parfois sorties d’un mot (« enfant-soldat »).

© Jean-Luc Bertini

Dans la détresse tourne autour de situations vécues, historicisées, à toutes les échelles, tellement inimaginables, mais plus que plausibles, saturées d’une immense vérité en amont, trouvant son miroir dans des écrits, des phrases dont on ne se soucie plus de savoir si elles sont de la « littérature », parce qu’elles touchent une dimension du faire société, celle des situations de grande vulnérabilité ; « la vie », la « marche des choses », c’est-à-dire le système complexe des différents contextes historiques en jeu, dont l’immense production chronique est l’injustice basique, économique politique historique. Celle qui jette dans le monde « l’enfant en nous sur des ruines », hurlant « Maman ! Maman ! pourquoi m’as-tu abandonné.e » : l’objet est cette souffrance, cette faille du monde, son cri aux cieux et aux dieux, son « long sanglot qui court d’âge en âge et vient mourir au bord de leur éternité [5] », ce vagissement de solitude, de la nudité humaine du nourrisson au bord du fossé et qui résonne avec toutes les autres figures de la douleur et même de la haine, même celle de la « folie tueuse ».

L’objet de tout cela est bien la désaffiliation, quand les liens sont piétinés à chaque âge, pour x raisons, et que la solitude est abyssale. Liée le plus souvent aux autres souffrances plus visibles, faim, froid, peur, chagrin, objets d’études scientifiques, cette solitude désaffiliée qui est au cœur de toute situation de vulnérabilité, de toute douleur de fond, celle qui fait « regretter d’être né » – « Maman maman pourquoi m’as-tu mis au monde ! » –, celle qui fait manger de la terre et rire aux cieux jusqu’aux larmes de sang, celle-là, liée à l’injustice basique, structurelle et/ou évènementielle, énorme fracas systémique plus ou moins sanglant, plus ou moins hystérisé dans le théâtre des usages, du fonctionnement social quand il est esclavagiste, prédateur et oppresseur, injuste enfin, domination illégitime et bien perçue comme telle dans des cultures différentes, cela qui échappait à la tranquillité des sciences sociales, à leur pudeur élégante, tout cela renvoyé aux tempêtes des ouvrages littéraires surtout étudiés pour leur formes, mais lus la nuit en mordant les draps par un anthropologue qui a décidé, un jour, de restituer dans son amplitude culturelle et tragique cette douleur lame de fond. La référence à Winnicott, qui vient clore un chapitre fantastique, s’ouvre en plus sur une hypothèse intra-psychique tout à fait pertinente à cette place, et absolument poignante : « Que se passe-t-il quand on est seul et qu’on n’en a pas la capacité ? “Une personne peut être isolée et solitaire sans pourtant être capable d’être seule. Ce qu’elle doit souffrir dépasse l’imagination.” »

Il faut cette imagination de ce qui la dépasse, dont l’hypothèse vient de la clinique la plus précise et sérieuse, et que la littérature explicite, d’une spécificité de la souffrance liée à la désaffiliation dans les cas où être seul n’est pas psychiquement possible comme dans la petite enfance – petit enfant hurlant dans les ruines en nous, l’enfance ce grand passé commun à toute l’humanité, avait écrit Zoé Oldenbourg. La perception « objective », institutionnelle, juridique, celle des parents, des mineurs isolés ou des jeunes fugueurs doit être concernée par cette hypothèse d’un abîme spécifique lié à l’histoire intrapsychique de la maturation humaine, liée sans doute au fait de néoténie, lorsque la vulnérabilité accroit la désaffiliation.

Impossible donc de résumer un tel ouvrage qui, à chaque page, fait appel à une série d’emboitements et d’enroulements dirigés vers son autonomie propre de références discontinues. Tout juste peut-on modestement tenter de tournoyer mimétiquement avec lui, dans un sentiment de vertige et de délicate consolation : il y a une place accordée à la survie, au refaire société, même entre enfants, qui n’est pas la « résilience » merveilleuse, mais la survie dure et forte d’être encore là, et d’apporter un lit de fleurs.

Ce n’est pas si souvent qu’une lecture de sciences sociales est à ce point secouée par la violence de la question qu’elle pose. Ainsi, à la toute fin, la tempête emporte tout, même les verbes, dans son écriture follement bondissante : « Affirmer la matière. Restituer l’émotion inséparable du matériau que l’on travaille. Exposer la discordance. Montrer les correspondances les airs de famille. Défaire le temps défaire la chronologie. Rendre la perception confuse multiple et simultanée du monde. Dévoiler le monde sans penser. Exposer la singularité. Décrire. Écrire. Apprendre à mourir. »

Il y a du tragique dans l’impatience de l’auteur à saisir ce qui échappe à toute linéarité, même celle d’une seule phrase. Et quand s’approche la dernière, conclusive en principe, il la fait exploser dans une accélération à son comble, où le risque de sombrer est presque un vœu, et où une très ancienne formule de sagesse, « apprendre à mourir », se recycle en appel, presque en ex-voto, dernière posture méthodologique : l’ethnologue de la douleur désire traverser son miroir.

-

Malgré la « révolution affective » en cours depuis quelques années dans le champ des sciences sociales, et ici la bibliographie est maintenant immense, le modèle pédagogique dominant dans les institutions reste celui de la scientificité « objectivante ».

-

Les guerres des classements qui ont marqué nombre d’écrits scientifiques du XIXe siècle (fort utiles pour les sciences exactes) ont fait rage dans les écrits classiques des sciences sociales : ces théorisations tombent vite en désuétude quand leurs catégories maitresses s’avèrent non valides, comme par exemple celle de « race » qui a entraîné vers le faux toute l’anthropologie naissante du XIXe siècle.

-

Cité par Sophie Benech, traductrice, dans Isaac Babel, Œuvres Complètes, Le Bruit du temps, 2011, p. 20.

-

Si j’ose emprunter à Rimbaud ces quelques mots, « Le bateau ivre », 1871.

-

Phrase empruntée librement à Baudelaire, « Les phares » :

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)

![Quinn Slobodian, Le Capitalisme de l’apocalypse. Ou le rêve d’un monde sans démocratie, trad. de C. Le Roy, Seuil, 2025 [2023], 368 p., 25,50 € Arnaud Orain, Le Monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude (XVIe-XXIe siècle)](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/01/1920px-Yangshan-Port-Containers.jpg)