L’exposition « Manuscrits de l’extrême », qui se tient à la BnF jusqu’au 7 juillet, rassemble des textes écrits au bord d’abîmes multiples : ceux qui bordent la prison, la passion, les états de possession ou de péril. Ces manuscrits révèlent les traces et les mots laissés dans l’urgence et la nécessité par des mains connues d’écrivains (Michaux, Guyotat, Saint-Simon, Georges Perros…), ou moins connues de femmes, d’hommes ou encore d’enfants (prisonniers, déportés, malades).

Exposition « Manuscrits de l’extrême ». Commissariat de Laurence Le Bras. Bibliothèque nationale de France, site François Mitterrand, galerie 1. Jusqu’au 7 juillet 2019

Catalogue de l’exposition. Sous la direction de Laurence Le Bras. BnF, 200 p., 29 €

La pénombre qui baigne l’exposition nous plonge dans le noir d’un monde d’encre, de lettres, de signes, et de mots écrits dans l’extrême urgence. On y entre presque sur la pointe des pieds et, parvenus au carrefour de l’exposition, avant d’entrer dans le bain des mots, on hésite, inquiets, devant les quatre chemins qui s’offrent à nous : « Prison », « Passion », « Péril », « Possession ». Quatre espaces, comme quatre ruches, couvent des textes et des vies fragiles, précieuses et pour la plupart peu exposées. Devant ces textes de vie et de mort, présentés dans une scénographie sensible, et agrémentés d’un riche catalogue, la commissaire Laurence Le Bras, conservatrice des manuscrits à la BnF et responsable entre autres de la remarquable exposition en 2013 « Guy Debord. Un art de la guerre », réussit à transmettre au visiteur une intense émotion.

Dessin du « Retour à la maison et à l’école » par un des enfants d’Izieu (entre 1942 et 1944). © BnF

Ces quatre lieux spatialisent et diffractent l’écriture entre quatre états limites, états physiques, émotionnels ou affects extrêmes qui forment le sous-titre de l’exposition : Prison (l’enfermement entendu dans ses multiples sens), Passion (l’amour, et son deuil), Péril (devant l’angoisse de la mort et de sa propre disparition), Possession (par les drogues, la folie, la transe). Mais les cloisons entre ces quatre états sont poreuses : des ouvertures ont été judicieusement percées entre eux, soulignant qu’ils se ressemblent et se traversent parfois ensemble. Le péril côtoie la prison qui communique avec la possession et qui nous renvoie à la passion. Le visiteur est invité à circuler, à se perdre lui-même dans la nuit des mots et des frontières ouvertes.

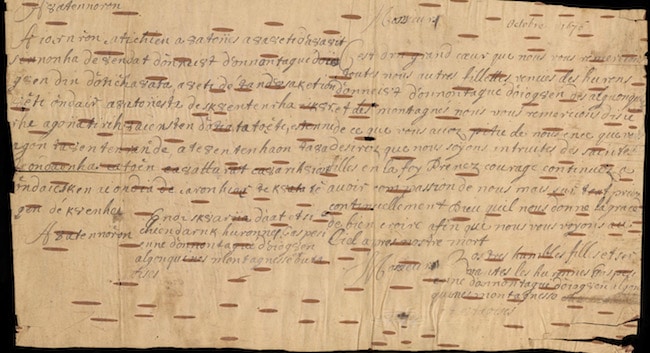

L’exposition touche ainsi avec finesse à la question de l’écriture des limites, des états de soi, du corps et de la conscience modifiés, altérés, menés au bord de l’évanouissement. Ces écritures-limites questionnent ainsi l’espace au sein duquel elles se déploient. La matérialité de l’écrit et celle du support sur lequel les lettres et les mots prennent corps apparaissent dans toute leur diversité. Le bois apparaît, par exemple, comme une des matières propres à accueillir la parole de l’urgence et de la nécessité. Ainsi, le 26 juin 1647, le père Joseph Poncet, membre de la Compagnie de Jésus, envoyé en Nouvelle-France, décrit son dénuement sur une écorce de bouleau, implorant le secours de bienfaiteurs en métropole. Le manuscrit laisse imaginer la détermination et la violence du geste de l’écriture, l’arrachement d’un bout de l’enveloppe de l’arbre, comme on enlève un bout de peau. C’est encore le bois que l’on retrouve comme support d’expression sur la chaise retrouvée au siège de la Gestapo, au 84 de l’avenue Foch, après la libération de Paris. Sur le dessous de l’assise, un résistant inscrit quelques mots qui matérialisent la détresse physique et morale et lui donnent corps.

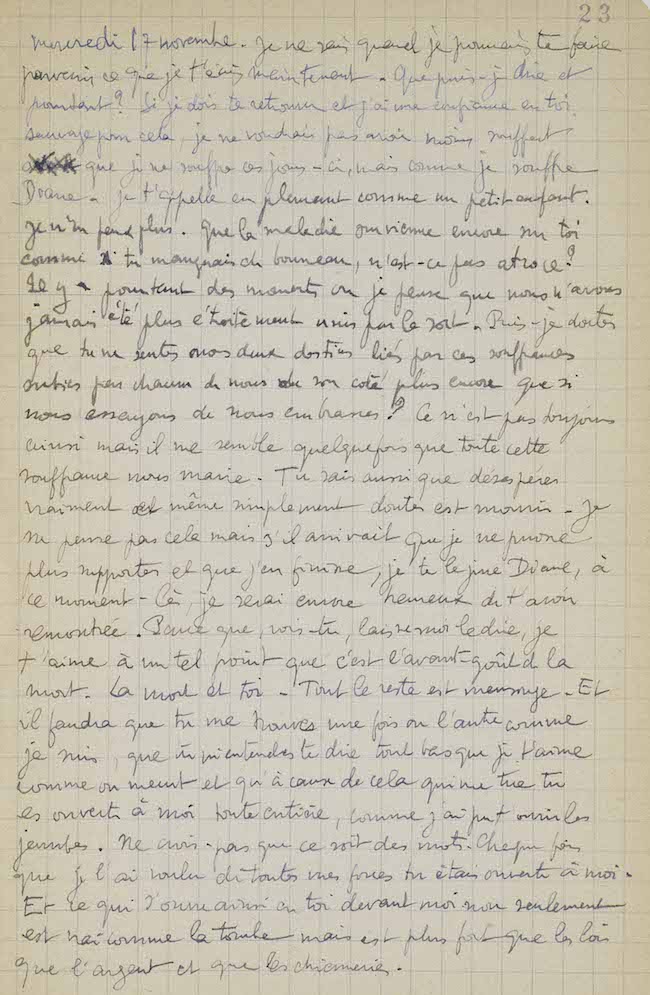

Lettre de Georges Bataille à Diane Kotchoubey (automne 1943) © BnF

Les lettres, les quelques dessins, les signes et les mots de ces « Manuscrits de l’extrême » prennent corps littéralement dans l’exposition. Ici, on découvre les traces d’une larme versée sur le papier ; là, la marque de la bouche maquillée de rouge à lèvres qui prend la place des mots (lettre de Doris O’Conney à Georges Hugnet). Les billets clandestins d’Alice Magnin, épouse du résistant Marcel Magnin, internée à la prison de Dijon en octobre 1942 puis déportée à Ravensbrück, écrits à l’aide de son sang, sur de petits bouts de papier déchirés, font corps avec le corps de leur auteure. La forme de ce manuscrit rejoint le fond de ce qui est énoncé : « Avons très faim. Envoie chacune paquet (miel, pain, cuiller). »

Mais, au-delà de la matérialité immédiate du corps qui s’incarne dans le support ou de l’encre qui se fait sang, c’est l’image même de l’écriture qui laisse entrevoir l’état physique de son auteur et qui fait corps avec celui-ci. Ainsi, dans le manuscrit des Notes au bord du coma de Pierre Guyotat, l’écriture chute et se disloque au fil des pages. Les lignes tombent comme on tombe dans le coma et voisinent avec celles de Michaux, qui dans Misérable miracle expérimente l’écriture sous mescaline et sa désagrégation progressive. On pense encore aux mots et aux glossolalies d’Artaud qui frappent ses cahiers d’Ivry comme des coups. La lettre, dans l’image qu’elle forme, le son qu’elle produit, reflète l’image et le son du corps. Les lectures de textes que l’on peut écouter au casque durant tout le parcours de la visite relèvent de cette incarnation des manuscrits.

Lettre écrite sur écorce de bouleau par P. Joseph Poncet, de la Compagnie de Jésus, pendant sa mission chez les Hurons (28 juin 1647) © BnF

L’exposition « Manuscrits de l’extrême » invite donc à une expérience extrême elle aussi, où les lettres et les mots s’animent peu à peu dans un mouvement mutuel. L’écriture prend vie dans des événements intimes qui frôlent l’indicible, à l’image du manuscrit des Mémoires de Saint-Simon, qui s’arrête d’écrire entre janvier et juillet 1743, au moment du décès de sa femme. Là, les mots s’interrompent et se voient remplacés par une saisissante ligne de signes hiéroglyphiques, images microscopiques de larmes et de symboles de mort. L’écriture de l’intime, du dedans, et son rapport au dehors, est questionnée. Le visiteur découvre ainsi des textes gardés secrets, qui n’étaient pas destinés à être lus ou vus, gardés et oubliés sans doute pendant des années dans le fond d’une poche, d’un sac, ou d’un tiroir de bureau. L’agenda de Nathalie Sarraute est ouvert au 2 mars 1985, date de la mort de son mari, avec cette inscription minimale encadrée au crayon à papier : « 2 mars ». Les événements prévus les jours d’après sont rayés. Le temps s’arrête. L’écriture de l’événement intime, sa publication, est parfois regrettée, à l’image de Michaux reniant la parution du magnifique Nous deux encore, écrit après la mort accidentelle de sa femme, Marie-Louise Ferdières. À Paul Celan qui lui demande l’autorisation de traduire ce texte, Michaux répond : « Par ces mots elle vit. Mais notre secret meurt ».

D’autres secrets sans doute meurent et surgissent aussi dans ce voyage au bout de l’extrême proposé par la BnF. La gorge souvent serrée, on y fait de véritables découvertes, saisis par ce que la main, sur le vif, peut inventer par les mots et les lettres, incarnant soudain une vie et sa mémoire, au-delà du temps.

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)