Pierre-Yves Beaurepaire, historien de la culture et de la société des Lumières, propose dans Les Lumières et le Monde un retour à ce moment séculaire des explorations à motifs scientifiques, mais non dépourvues de visées politiques, organisées par l’Occident européen au XVIIIe siècle. La découverte de merveilles et l’espoir d’un butin positif animent ces entreprises.

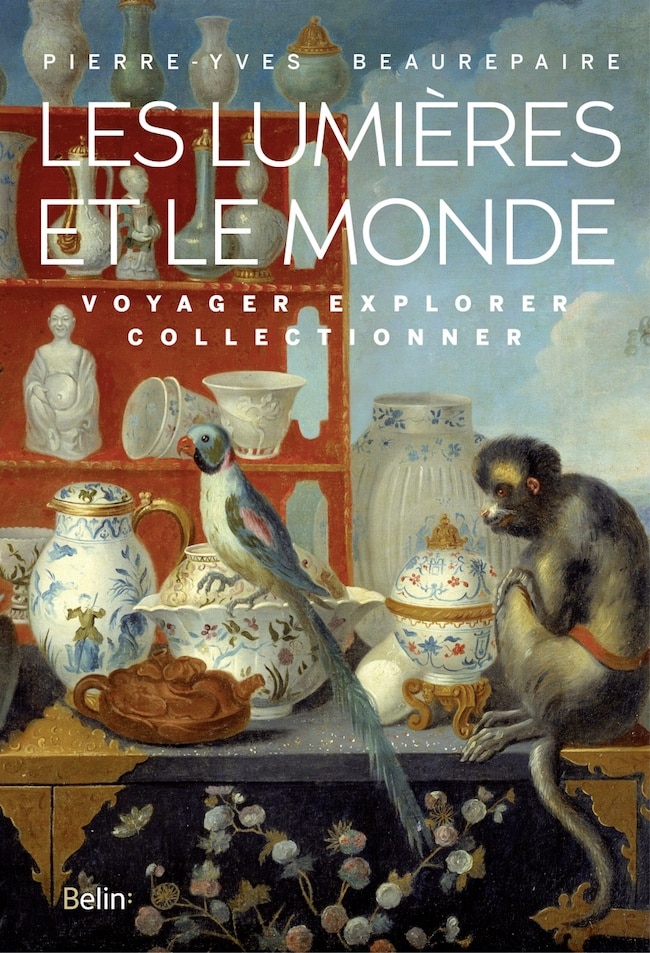

Pierre-Yves Beaurepaire, Les Lumières et le Monde. Voyager, explorer, collectionner. Belin, 322 p., 24 €

Pour mettre en lumières le monde, l’Occident lance sur les océans le vaste filet de ses navires, lestés de méthodes, d’instruments, les prises devant être rapportées dans les métropoles d’Europe à des fins doubles, savantes et sociales. Ces expéditions complexes impliquaient la maîtrise des marins pour aborder des terres inconnues ou mal connues. Ces marins avaient pour mission de ramener à bon port des savants à la curiosité intrépide, avec le fruit de leurs collectes : herbiers, dessins, objets caractérisant les populations rencontrées. Les richesses renouvelées des collections publiques ou privées attestaient de la réussite de ces entreprises et du tribut apporté aux Lumières, au terme de ces longs, coûteux et périlleux voyages. Le récit des voyages n’est pas le cœur du livre de Pierre-Yves Beaurepaire, qui réside principalement dans l’analyse des moyens et méthodes que les élites savantes de l’Occident (principalement Angleterre et France) mettent en œuvre pour connaître de nouveaux mondes avec l’appui, explicite ou non, des États. Des navires et des marins aux imprimeurs et éditeurs : les découvertes élargissent les savoirs naturalistes et culturels qui sont diffusés par et pour des élites curieuses et savantes. Les Lumières et le Monde expose précisément cet enjeu de la circulation des connaissances.

Les Lumières se dirigent d’abord au plus près, vers le Levant. La figure d’André Michaux, botaniste, géologue, découvreur près de Bagdad d’un « caillou » couvert d’inscriptions en écriture cunéiforme, ouvre le livre. Il est représentatif de ces polymathes en lumières : après une courte escale à Versailles, dont il est l’un des jardiniers, il repart herboriser en Amérique du Nord, puis s’embarque avec Baudin et meurt à Madagascar. Dans ses pérégrinations, Michaux profite du soutien des consuls de France, eux-mêmes amateurs d’antiquités et de botanique, ils sont in situ des antennes des lumières.

Collecter… le but de ces voyages est de découvrir de nouvelles terres, flores, faunes (et aussi sociétés) mais ces informations et connaissances doivent être attestées par des choses, des objets. La fièvre collectionneuse est, sans quarantaine, l’affection chronique de ces savants et de leurs mécènes. Les coquilles, ces bijoux de nature, sont la proie des conchyliologues, férus de leurs formes, de leurs couleurs à la fois pérennes et propices à la présentation ordonnée en tiroirs et vitrines. Les coquilles succèdent aux médailles, et sont exhibées par leurs détenteurs. Des catalogues précieux sont réalisés, ils circulent, exposent les trésors des collectionneurs et attirent vers les collections les curieux fortunés.

Les innombrables trouvailles végétales sont destinées aux herbiers. Les botanistes ont chargé sur les navires le matériel de conservation : les feuillets et la presse pour le séchage des spécimens, les paniers et les caisses pour les conserver. Les expéditions les mieux dotées ont engagé des dessinateurs pour fixer par des images méticuleuses les caractères des espèces au moment de leur récolte, car l’atmosphère des cales des navires n’offre pas des conditions optimales de conservation. Il est recommandé de rapporter plusieurs spécimens pour échange entre institutions savantes. Don et contre-don font partie des Lumières.

L’accomplissement vivant de cette quête est évidemment le jardin botanique ; celui de Kew à Londres est le modèle du temps, et il le reste au nôtre, il fut aussi un fac-similé végétal de l’Empire. Ce type de collection est construite à partir de sujets vivants, de boutures, mais aussi de graine. La bonne et belle graine récoltée est glissée dans la correspondance savante, en toute franchise postale, vrai privilège accordé aux Lumières. Président à cet inventaire deux sédentaires, Linné et Buffon, mais l’agent principal de ces circulations est « l’inévitable Joseph Banks » qui a effectué le premier voyage de Cook (1768-1771). Linné reconnaît à sa manière le travail de Banks, il lui attribue le genre végétal Banksia, qui regroupe des plantes australiennes. Installé, à Londres, Banks cumule responsabilités et honneurs, il arbitre, finance, valide les découvertes, une sorte d’ogre savant et de despote très éclairé. Au milieu du livre, Pierre-Yves Beaurepaire consacre une bonne trentaine de pages à cette figure, déjà peinte et caricaturée par ses contemporains. Joseph Banks exerça pendant près d’un demi-siècle un dominion depuis la Royal Society sur les savoirs naturalistes du monde.

Joseph Banks par Benjamin West (1773)

Coquillages, plantes, insectes… Ces naturalistes tout à leurs collectes ont-ils croisé d’autres hommes, rencontré des sociétés différentes ? Joseph Banks, toujours, dans un grand tableau de Benjamin West (2,34 x 1,60 m), porte sur son uniforme de la Royal Navy un kaikata, grand manteau maori. Le peintre a associé au personnage des artefacts of encounters, pagaie, lance, coiffure, etc. Le héros britannique a bien rencontré les artisans de ces attributs ! Banks a décrit et dessiné précisément ces objets, il raconte qu’il a retiré « ses vêtements européens » pour participer à une cérémonie, il s’essaie aux instruments de musique proposés par les insulaires. Les officiers de la Royal Navy reconnaissent l’ingéniosité et les capacités nautiques des marins océaniens et de leurs embarcations. Les cultures rencontrées sont celles d’autres hommes qui méritent reconnaissance et connaissances. Rares sont les témoignages réticents ou critiques, ces personnes se placeraient d’elles-mêmes en dehors des Lumières.

Le livre fait référence à de nombreuses images de plantes, d’animaux, de cartes, mais le texte peut paraître sévère. Les notes très abondantes permettent cependant de retrouver les sites sur lesquels l’herborisation ou la navigation peuvent être prolongées, de conserve en quelque sorte. On le lira peut-être dans le climat morose de notre temps, celui de l’érosion de la biodiversité. Le XVIIIe siècle aurait-il été un temps de la biodiversité reconnue et triomphante ? Dans les coulisses de ces Lumières se préparait, dans l’Angleterre de Banks, la révolution industrielle, et sa boulimie de charbon, fossiles de forêts englouties.

Et l’ornithorynque ? En 1797, en Australie, un chasseur aborigène tue un animal amphibie, sa dépouille est dessinée par John Hunter (!), l’animal est décrit zoologiquement par Daniel Collins, une peau de la bête est jointe au dessin et au texte, le butin est adressé à Londres à la Société linnéenne. Laquelle se penche, perplexe, sur ce cas d’espèce, vivante aporie qui déroute la taxonomie, c’est-à-dire les acquis du grand Linné. Comment et où classer l’animal ? Une chimère, taupe à bec de canard qui pond des œufs et qui allaite ses petits sans glande mammaire… il faudra plus d’un siècle pour faire la lumière sur ce monotrème.

![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)