Hypermondes (4)

Le travail monumental de S. T. Joshi établit la biographie de référence de H. P. Lovecraft. Principalement à partir de sa correspondance, il dévoile la genèse d’une œuvre, étudie le développement des genres du fantastique et de la science-fiction, montre la construction d’une philosophie, et restitue l’écrivain dans son quotidien, donnant à entendre la voix de celui qu’on avait fini par confondre avec un personnage de fiction.

S. T. Joshi, Lovecraft. Je suis Providence (tomes 1 et 2). Sous la direction de Christophe Thill. Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Thomas Bauduret, Erwan Devos, Florence Dolisi, Pierre-Paul Durastanti, Jacques Fuentealba, Hermine Hémon, Annaïg Houesnard, Maxime Le Dain, Arnaud Mousnier-Lompré & Alex Nikolavitch. ActuSF, 712 et 680 p., 28 et 27 €

L’histoire familiale du futur auteur de « L’abomination de Dunwich » a tout de la dégringolade, de la décadence, thème qui reviendra dans plusieurs de ses nouvelles. Mort prématurée du père, puis mort du grand-père maternel, déconfiture financière, appauvrissement continu, affectent cette famille de la bonne société. Les ventes de ses histoires, les révisions qu’il entreprend pour d’autres – parfois en tant que véritable nègre littéraire, si bien que certaines nouvelles lui sont aujourd’hui réattribuées – ne suffiront jamais à faire vivre Lovecraft. Il devra toujours compter sur les ruines de l’héritage familial, sur la générosité de ses tantes ou de sa femme.

Brillant intellectuellement autant que fragile émotionnellement, à la fois entouré et étouffé, Howard n’achève pas sa scolarité au lycée et, entre 18 et 23 ans, reste quasi reclus chez lui. Cependant, S. T. Joshi fait justice de la légende noire de l’« ermite de Providence », cloîtré dans sa chambre à coucher sur le papier les sombres terreurs qui le hantent. Les journaux amateurs édités alors à travers tous les États-Unis permettent au jeune homme d’y publier d’abord poèmes, essais et critiques littéraires, et peu à peu des fictions. Il s’engage aussi dans des polémiques et s’investit dans ce milieu où il rencontre ceux qui deviendront ses principaux amis et correspondants. À travers de multiples citations de ses lettres, la biographie montre un Lovecraft élargissant sans cesse le cercle de sa sociabilité, et parallèlement sortant de plus en plus de chez lui pour aller de plus en plus loin. Il explore toute la côte Est, de Québec à la Floride, poussant jusqu’à La Nouvelle-Orléans.

Je suis Providence est avant tout une biographie intellectuelle, dans laquelle S. T. Joshi insiste sur le rapport entre la littérature fantastique de l’écrivain et sa philosophie. Lovecraft a toujours exprimé un athéisme vigoureux, combiné à un intérêt pour les sciences, en particulier l’astronomie. À partir de là, sa vision du monde s’est formée en ce qu’il a nommé le « cosmicisme », le sentiment que : « Tous nos accomplissements s’apparentent aux griffures laissées par un mulot sur le flanc d’une montagne ». Les Grands Anciens, créatures colossales venues des étoiles (Cthulhu, Yog-Sothoth ou Shub-Niggurath : il cherchait des noms aussi aussi étranges que possible), les monstres qu’il a inventés (shoggoths, profonds, byakhees) matérialisent l’horreur indicible causée par la conscience que le monde se résume à des espaces infinis, froids et totalement étrangers à l’humanité. Ce vertige atroce hante ses meilleures nouvelles, « Dans l’abîme du temps », « La couleur tombée du ciel » ou « Les montagnes hallucinées ».

Le monde onirique apparaît relativement épargné par l’horreur cosmique. Des rêves ont été à la source de plusieurs nouvelles, écrites parfois des années après, et de certaines créatures, par exemple « les Maigres Bêtes de la nuit » ont d’abord été vues en songe par le futur écrivain. S. T. Joshi semble un peu hermétique à la poésie de « La quête onirique de Kaddath l’inconnue », longue nouvelle que Lovecraft n’a jamais cherché à faire publier, et dont la liberté de forme et de ton permet de rendre l’atmosphère des rêves à un degré rarement atteint en littérature.

Le problème est que, dans sa vie consciente, Lovecraft n’a trouvé comme rempart contre le nihilisme que la tradition. Si ses voyages se sont arrêtés au Mississippi, s’il a pu considérer sur le moment la découverte du petit port colonial de Marblehead comme « la marée haute de sa vie », s’il veille à conserver en toute circonstance un « maintien digne de gentleman », c’est qu’il est obsessionnellement attaché au passé, en particulier à celui de sa région natale, La Nouvelle-Angleterre. Il déteste ainsi la New York moderne et cosmopolite où il vit deux ans, suite à son mariage. Il passe d’ailleurs le jour des noces et la lune de miel d’un mariage mal parti à retaper une nouvelle égarée dans le train, nouvelle écrite pour Harry Houdini, « le roi de l’évasion »…

Le culte que voue Lovecraft au XVIIIe siècle s’accompagne d’une conception aristocratique de la société – l’essentiel pour lui étant la préservation de la culture et de l’art –, qui le conduit à des convictions choquantes. S. T. Joshi ne minimise pas son racisme, perceptible de manière allusive dans quelques nouvelles et poèmes, mais surtout exprimé à titre privé dans des lettres. Les Noirs, les immigrants latins ou juifs – quand Lovecraft s’installe à New York en 1924, près d’un tiers de la population est d’origine juive –, souvent pauvres et donc peu éduqués, ne pourraient que pervertir la culture et « l’esprit » américains, qu’il identifie à ses origines anglo-saxonnes. Alors qu’il a su faire évoluer sa pensée sur de nombreux sujets – la Grande Dépression le pousse à soutenir le New Deal et à devenir socialiste en économie –, il reste buté sur la conviction de la supériorité des races germaniques. Si ce racisme est indéfendable – S. T. Joshi utilise le terme de « répugnant »–, on peut espérer que, s’il avait vécu plus longtemps, la Seconde Guerre mondiale aurait poussé Lovecraft à modifier ses idées dans ce domaine comme dans les autres. En 1936, un an avant sa mort, un récit par un témoin oculaire des violences contre les juifs en Allemagne l’horrifie.

L’inspiration de Lovecraft naît sans doute de la tension entre le refuge qu’il trouve dans la Nouvelle-Angleterre traditionnelle – « Je suis Providence » est une phrase qu’il écrit au retour de l’exil à New York – et la prescience que ce refuge est illusoire : contradictions d’une sensibilité qui doit concilier sa nostalgie coloniale avec la théorie de la relativité. Ce qui cristallise dans l’« union du récit surnaturel et du domaine émergent de la science-fiction ».

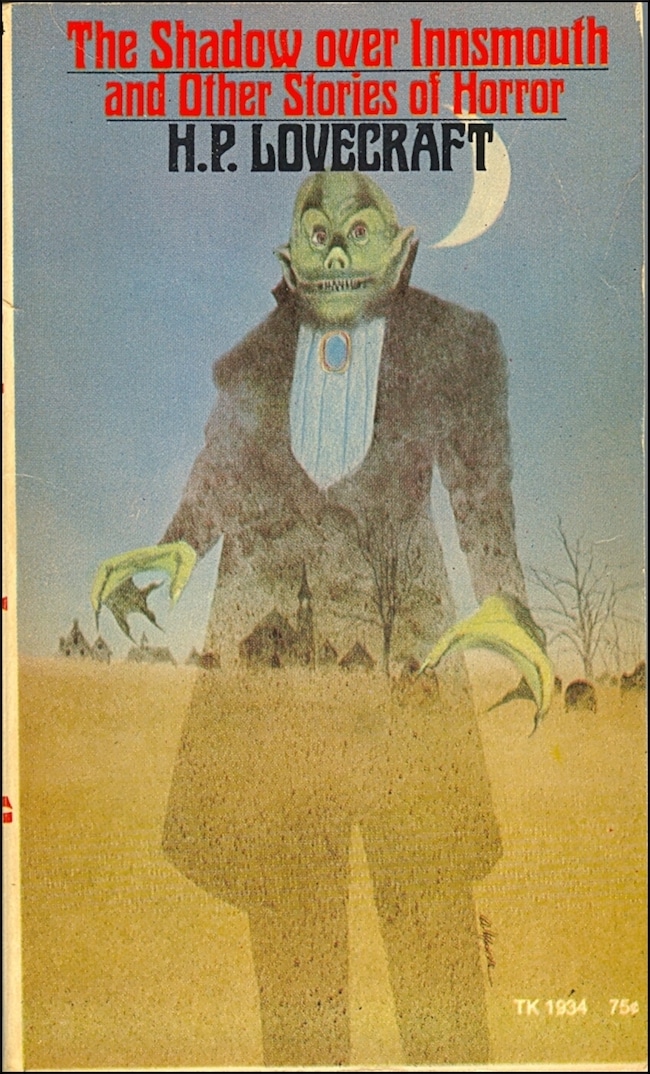

Couverture de The Shadow Over Innsmouth, © Scholastic Books, 1971

Tiraillé entre le goût du passé et l’invention de formes nouvelles, Lovecraft connaît une destinée littéraire paradoxale. À l’exception du « Cauchemar d’Innsmouth », nouvelle diffusée à 200 exemplaires, aucun de ses textes n’est publié en volume de son vivant. Ils parurent dans des pulp magazines, principalement Weird Tales, publications bon marché avant tout soucieuses de rentabilité. À mesure qu’il progresse en tant qu’écrivain, comme il cherche à provoquer la terreur par l’atmosphère, la suggestion, plus que par des intrigues dramatiques, ses textes sont de moins en moins appréciés par les pulps. Les refus, les rebuffades s’accumulent. À la fin de sa vie, découragé, il se considère comme fini en tant qu’écrivain de fiction.

Or, son œuvre a donné lieu à de très nombreuses réécritures, reprises et variations. Dès qu’il invente les premiers Grands Anciens, d’autres écrivains les introduisent dans leurs œuvres. S. T. Joshi démontre bien que l’auteur de « L’appel de Cthulhu » n’a jamais eu l’intention de créer une mythologie avec un panthéon cohérent, mais qu’il a constamment cherché les moyens littéraires d’évoquer ce qui serait radicalement non humain. Si son œuvre a servi d’inspiration à tant de romans, films, jeux, bandes dessinées ou séries, c’est certainement parce qu’elle ouvre des horizons d’autant plus vastes qu’ils ne sont que suggérés ; d’autres fictions peuvent donc très facilement s’y déployer. Le meilleur exemple en est Providence, d’Alan Moore et Jacen Burrows, mélange de bande dessinée et de journal fictif, qui réécrit entièrement les textes et la vie de Lovecraft en un noir chef-d’œuvre d’angoisse et de malaise.

En faisant de l’écrivain fantastique un personnage au même titre que ses créatures, le génie d’Alan Moore synthétise ce qui lui est arrivé au cours du XXe siècle. À mesure que l’œuvre devenait de plus en plus célèbre, confisquée et déformée par certains épigones peu inspirés, émergeait une figure ressemblant plus à une caricature qu’à la personne qu’il avait pu être. Le dernier avatar en fut H. P. Lovecraft : Contre le monde, contre la vie, où Michel Houellebecq parle certainement plus de lui-même que de l’auteur de Providence.

Très documenté, et pourtant sobre et clair, le livre de S. T. Joshi permet d’approcher au plus près l’homme que fut Lovecraft, un homme qu’on voit grandir, s’ouvrir progressivement à partir d’un conservatisme rétrograde, s’apaiser en dépit des difficultés matérielles, et à qui, malgré ses faiblesses, on s’attache, jusqu’à, le livre refermé, rester ému de sa mort. Indissociablement, Je suis Providence raconte une aventure intellectuelle fascinante : la construction, laborieuse, malaisée, d’une œuvre qui, affrontant l’indicible, essaie d’étendre ce que peut la fiction.