Enquêtes

Georges Perec a inspiré de nombreuses enquêtes littéraires, notamment par son emploi des listes. Sa démarche était-elle liée à sa judéité ? Sommes-nous tous en manque d’un Yiddishland originel ? Peut-on le remplacer par une froide documentation du vide, voire de l’Amérique ?

Qui a achevé le Yiddishland ? La langue yiddish a-t-elle disparu dans les cendres d’Auschwitz, ou a-t-elle traversé l’Atlantique pour mourir aux portes de New York, dans les vastes halls d’Ellis Island ?

C’est l’une des questions soulevées par le travail de Georges Perec sur « l’île des larmes ». Dans le film, tourné par son copain Robert Bober, il paraît hanté par ce lieu fantomatique. Comme d’habitude, il réagit de façon mécanique, abstraite et neutre, s’appuyant sur des statistiques et des documents. Heureusement, Perec est poète, capable de transformer cette masse de matériel en un récit lyrique et enchanteur. Dépourvu de signification apparente.

Le documentaire, Récits d’Ellis Island. Histoires d’errance et d’espoir, film en deux parties (« L’île des larmes » et « Mémoires »), a été diffusé pour la première fois, sur TF1, les 25 et 26 novembre 1980. On commence sur un bateau dans la baie de New York avec vue panoramique sur la partie sud de Manhattan, dont les Twin Towers, ainsi que l’île située à deux kilomètres de là, couronnée par l’immeuble en brique rouge construit en 1900 dans le style de la Renaissance française pour accueillir des milliers d’immigrants. Superposée sur le clapotis des vagues, la voix off de Perec pose une question liminaire : « À Paris, quand nous disions que nous allions faire un film sur Ellis Island, presque tout le monde demandait de quoi il s’agissait. À New York, presque tout le monde nous demandait pourquoi. Non pas pourquoi un film à propos d’Ellis Island, mais pourquoi nous. En quoi cela nous concernait-il, nous, Robert Bober et Georges Perec. Il serait sans doute un peu artificiel de dire que nous avons réalisé ce film à seule fin de comprendre pourquoi nous avions le désir ou le besoin de le faire. Il faudra bien, pourtant, que les images qui vont suivre répondent à ces deux questions, et décrivent, non seulement ce lieu unique, mais le chemin qui nous y a conduits. »

Malgré cet engagement solennel, les images – salles abandonnées à Ellis Island, photos de l’époque, visite en groupe menée par un guide du National Park Service et vues sur les gratte-ciel de Manhattan — n’aideront en rien à comprendre le chemin ayant conduit ces deux Français là-bas. Contrairement au travail de Daniel Mendelsohn — l’exploration verticale de l’histoire d’une seule famille où photos et documents acquièrent une valeur universelle —, ce film est horizontal, composé d’une masse de statistiques, de gros plans et de brefs entretiens.

Après la déclaration apéritive, sur fond de vue panoramique et de bruit des vagues new-yorkaises, Perec étale ses recherches encyclopédiques, martelant des chiffres et des noms de lieux, comme si la lourde accumulation des mots constituait un argument en soi, contrebalançant le poids des images, transformant ce travail visuel et impressionniste en œuvre cohérente, porteuse d’une pensée :

« cinq millions d’émigrants en provenance d’Italie

quatre millions d’émigrants en provenance d’Irlande

un million d’émigrants en provenance de Suède… »

et ainsi de suite.

Pourquoi dit-il « émigrant » au lieu d’« immigrant » ? Pour invoquer la magie transformatrice d’Ellis Island : en foulant brièvement les onze hectares de l’île, les émigrants aurait subi une métamorphose. Peu importe que la plupart d’entre eux n’y soient restés que quelques heures, Perec y voit un creuset.

Pour rehausser ce portrait, toujours sur le mode de la répétition incantatoire, il fournit une liste des traductions du surnom de l’île en diverses langues :

« tränen insel

wispa łez

island of tears

isola delle lagrime

[…]

ocTPoB cπËэ

טרערן-א׳נדזל »

La liste commence en allemand et se termine en yiddish. « Trern-indzl » (transcription phonétique) ne ressemble-t-il pas à « tränen insel »? Le Juif et l’Allemand — si proches, si opposés — sont-ils une seule et même figure ?

Une grande partie du film montre la visite guidée menée par un Ranger coiffé d’un chapeau scout. C’est d’un kitsch absolu, exhibant la décadence du Nouveau Monde, l’ignorance et la médiocrité des descendants des immigrés. On est agressé par la voix nasillarde du Ranger s’adressant aux visiteurs qu’il prend pour des idiots. Il les regarde sévèrement, en bon maître d’école, les mitraille avec sa récitation des indignités subies par leurs ancêtres. C’est comme si les deuxième et troisième générations étaient d’emblée coupables d’avoir trop facilement hérité de leur citoyenneté américaine.

Selon le discours manichéen du guide, à Ellis Island il y avait les bons et les méchants. Que seulement 2 % des passagers aient fini par être refoulés et renvoyés vers l’Europe compte peu ; les inspecteurs et les médecins de l’administration passent pour des sadiques : leur acharnement à dénicher des infirmes, des malades et des anarchistes est vu presque comme un crime contre l’humanité. Le Ranger exhorte ses visiteurs à imaginer le chaos régnant dans cet espace au début du XXe siècle : la salle était quadrillée de barrières en métal, les immigrants y étaient parqués comme du « bétail ».

Le commentaire de Perec va dans le même sens : « En somme, Ellis Island ne sera rien d’autre qu’une usine à fabriquer des Américains, une usine à transformer des émigrants en immigrants, une usine à l’américaine, aussi rapide et efficace qu’une charcuterie de Chicago : à un bout de la chaîne, on met un Irlandais, un Juif d’Ukraine ou un Italien des Pouilles, à l’autre bout – après inspection des yeux, inspection des poches, vaccination, désinfection – il en sort un Américain. »

Charcuterie de Chicago ? On songe évidemment à Auschwitz. Perec n’ose pas le dire explicitement — autant il est précis dans la constitution de ses listes, autant il reste flou dans la formulation de sa pensée.

Dans un écrit issu du film, « Ellis Island : Description d’un projet », chapitre du recueil Je suis né (1990), il ne s’agit pas d’un couteau à Chicago, mais d’une lame new-yorkaise. Le texte débute avec une citation de L’Amérique de Kafka où la Statue de la Liberté brandit une épée. Puis Perec en rajoute : « Être émigrant, c’était peut-être très précisément cela : voir une épée là où le sculpteur a cru, en toute bonne foi, mettre une lampe. »

Pour arriver à cette formule, Perec avait-il besoin de visiter le pays que Kafka ne fait qu’imaginer ? En quoi son « projet » est-il une véritable enquête ? Perec a-t-il vraiment « découvert » quelque chose à New York, ou s’est-il servi de son déplacement outre-Atlantique comme prétexte pour rassembler des images aptes à illustrer sa thèse de départ ?

Afin de répondre, votre critique essaiera de l’imiter. C’est-à-dire que je m’exprimerai à la première personne, moi, Steven Sampson, Juif américain ayant traversé l’océan dans le sens inverse. Comme le miroir de Perec, quoique né vingt ans après lui. En tant qu’Américain de la troisième génération – mes grands-parents sont arrivés en Amérique juste avant la Première Guerre mondiale –, me reconnais-je dans la description par Perec de l’identité juive ? Mon seul témoignage pourrait-il contrebalance ceux de son film ?

Celui-ci est divisé en deux parties : Traces (57 min.) et Mémoires (60 min.). Dans Mémoires, Perec s’entretient avec des gens âgés ayant transité par Ellis Island. Le faible nombre de témoignages est-il statistiquement significatif ? Peut-on en dégager un récit cohérent, capable d’infléchir notre conception de l’île ?

Les interviewés évoquent à peine « isola delle lagrime, ocTPoB cπËэ, טרערן-א׳נדזל ». C’est normal, leur passage fut éphémère : un moment certes désagréable mais comme tant d’autres qu’on affronte dans une vie. Au moins Perec a-t-il le mérite d’admettre, à un moment, dans Traces, que « rien ne ressemble plus à un lieu abandonné qu’un autre lieu abandonné ».

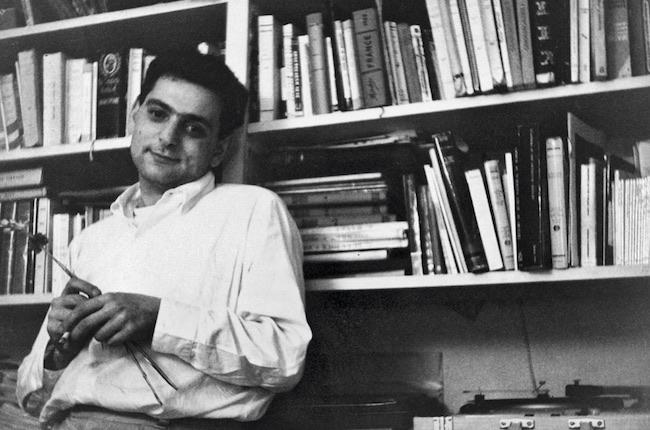

Georges Perec, en 1962 © Pierre Getzler

Pour un Américain, le film de référence à ce sujet — mentionné par le Ranger pendant la visite — reste le Le Parrain 2. Coppola accomplit dans une séquence de quatre minutes ce que Bober et Perec n’arrivent pas à faire en deux heures : rendre l’île vivante, palpable. C’est le plus grand film juif américain de tous les temps. Qu’ont-ils en commun, les immigrants juifs et siciliens ? un attachement à leur religion ? une volonté de maintenir leur identité d’origine ? Vito Corleone constitue le parfait contre-exemple de l’affirmation de Perec : « à un bout de la chaîne, on met […] un Italien des Pouilles, à l’autre bout […] il en sort un Américain ».

Comment comprendre l’erreur de Perec ? Même si le jeune Vito voit son patronyme transformé d’Andolini en Corleone, on est loin de « John Smith » ! En plus, des millions d’immigrants ont gardé leurs noms « exotiques », quitte à les sacrifier ultérieurement, de leur plein gré : mon père, né aux États-Unis, s’appelait Shapiro jusqu’à l’âge de trente ans. Tandis que ma mère était née Goldberg, avant de devenir Gale. Charcuterie indeed. N’en déplaise à Perec, l’assimilation ne se faisait pas en quelques heures, et parfois même pas en trois générations. Lorsque je me suis mis à apprendre le yiddish, ma mère m’a dit « We’ve struggled for two generations to forget Yiddish, and you’re struggling to remember it [1]. »

Le « retour du refoulé » n’entre pas dans le logiciel de Perec : il s’imagine une Amérique vide, prête à se remplir de ses propres fantasmes, à être meublée par ses interminables listes. La nostalgie pour ce que mes grands-parents appelaient « the Old Country » – l’Empire russe – ne colle pas avec la fascination européenne pour les paysages inoccupés de l’Ouest américain. Quarante ans après sa traversée de l’océan, mon grand-père a fêté le mariage de mes parents par une danse russe traditionnelle. Qui a parlé de tabula rasa ?

Quand, vers la fin de Traces, le narrateur explique que « Ellis Island est pour moi le lieu même de l’exil, c’est-à-dire le lieu de l’absence de lieu, le non-lieu, le nulle part » et qu’il y trouve une « scission, ou coupure, et qui est pour moi très intimement et très confusément liée au fait même d’être juif », Perec exprime une vision subjective, ce qu’un psychanalyste appellerait une « projection ». Pour Perec, être juif veut dire être coupé de sa judéité.

Une « coupure » implique pourtant la présence antérieure du concret, le vide étant la face cachée de la plénitude, que Perec cherche à reconstruire à travers ses itérations poétiques. On pense à un chapitre touchant dans le grand album publié en 1995, Récits d’Ellis Island : Histoires d’errance et d’espoir, qui s’intitule « Repérages ». L’auteur y dévoile son intérêt pour la grande sœur, l’île de Manhattan, située à deux kilomètres à l’est, sans cesse introduite dans les plans du film, comme si la caméra ne pouvait arracher son regard du véritable objet d’amour, qu’elle courtisait la cadette pour mieux s’approcher de l’aînée. Passion exprimée – une fois n’est pas coutume – dans la poésie itérative de « Repérages » : « Gens que nous avons vus »; « Gens que nous n’avons pas vus, mais que nous aurions dû, pu, ou aimé voir » ; « Lieux » ; « La statue de la Liberté » ; « Manifestations diverses » ; « Restaurants, coffee shops, bars, etc. » ; « Nourritures » ; « Magasins » ; « Choses achetées (entre autres) ».

Heureusement, Perec n’a pas connu Instagram : il n’aurait pas écrit ! Cette dernière liste est entièrement en anglais, langue qu’il affectionne visiblement : « crackling candies, frisbees, stamps, bufferin, writing pads, postcards, tooth paste, etc.»

Manhattan, île d’objets, est-elle aussi un lieu d’exil, un non-lieu, un espace abandonné où l’on peut se reconnaitre juif ? Perec croyait-il avoir trouvé un chez-soi ? L’enquête sert-elle surtout à identifier et à occuper une nouvelle maison ?

-

« Pendant deux générations on s’est acharnés à oublier le yiddish, tandis que toi tu t’acharnes à t’en souvenir. »