Il est de bon ton, chez les cinéphiles qui ont tout trahi du cinématographe, acceptant même de regarder des « copies » numériques dégradées de La terre tremble de Visconti ou de Ma nuit chez Maud d’Éric Rohmer à la Cinémathèque française sans broncher une seconde (je fus le seul à sortir et à exiger un remboursement de ma place en ces deux occasions), de se moquer voire d’insulter Quentin Tarantino, pourtant l’un des très rares cinéastes encore en activité à n’avoir rien abdiqué du cinématographe Lumière, exigeant même de son distributeur de montrer un certain nombre de copies de ses derniers films comme ils ont été tournés, c’est-à-dire en 35 mm, voire en 70 mm pour The Hateful Eight (1) — pour notre plus grand plaisir. Besoin irrésistible de vengeance devant son succès ? Possible… Le cinéphile facebookien, qui a été privé de tout, voudrait encore être privé des derniers films (et peut-être du dernier) du cinéaste californien.

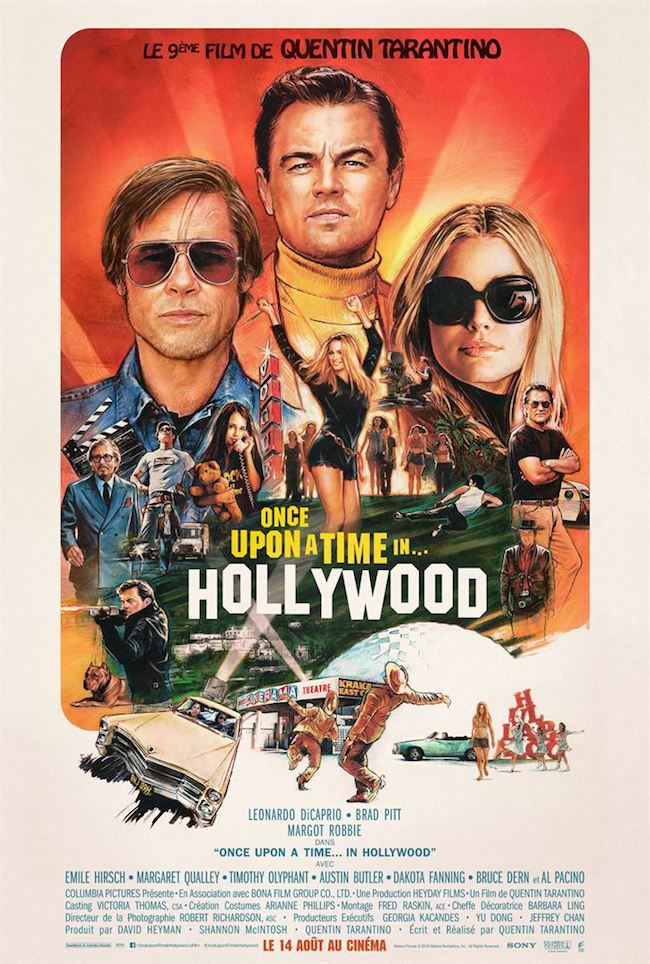

Quentin Tarantino, Once Upon a Time in… Hollywood

Un journal de droite extrême comme Causeur n’y va pas avec le dos de la cuiller, titrant carrément : « Il était une fois un navet à Hollywood », trouvant abject le traitement de la personne de Roman Polanski et de sa première épouse, Sharon Tate. Même si Polanski n’était pas un assez mauvais cinéaste, qui a fait nombre de films soit franchement académiques (Le pianiste, Palme d’or à Cannes en 2002), soit carrément ridicules (comme Le bal des vampires, 1967), son image dans Once Upon a Time in… Hollywood de Quentin Tarantino n’aurait rien de « dégradant » : on ne fait que l’apercevoir ; il n’intéresse tout simplement pas notre cinéaste.

Car ce film n’est pas un biopic sur l’assassinat de Sharon Tate, mais un documentaire-fiction sur Hollywood à l’époque de sa plus grande déliquescence, sous les attaques tous azimuts de la télévision et des premières séries (FBI, notamment) : la fin des années soixante, 1968-1969 très exactement. Agnès Varda nous avait prévenus : les documentaires sont bien souvent menteurs, voulant enrober leurs sujets d’une Vérité inaliénable ; elle les appelait des « documenteurs ». Mon ami Olivier Rachet, écrivain et critique, avec qui j’ai vu le film en copie 35 mm au Max Linder le 26 août, a tout de suite trouvé la bonne formule : « Le cinéma est le rêve de tous les meurtres qui n’auront pas lieu. »

Voilà ! Once Upon a Time in… Hollywood est le rêve (c’est son côté lynchien, époque Mulholland Drive) de l’assassinat d’une autre personne que Sharon Tate, un acteur hollywoodien de seconde zone en-tant-qu’acteur-d’un-système-qui-a-tellement-représenté-le-meurtre-à-l’écran-qu’il-mérite-d’être-tué-à-son-tour : Rick Dalton (joué par Leonardo DiCaprio). Les hippies, membres affirmés d’une secte satanique, qui viennent se venger d’une sévère correction donnée plus tôt dans le film par la doublure-cascade de Rick Dalton, Cliff Booth (joué par le toujours plus excellent chez Tarantino Brad Pitt), viennent se venger d’un système qui les a gavés de meurtres et de violence : Hollywood et la télévision. Ils n’ont pas compris qu’un meurtre représenté n’était pas un meurtre réel, mais une catharsis. Biberonnés à la télévision et aux premières séries télé, ils sont devenus de véritables épaves humaines doublées de zombies, ce que la mort granguignolesque (au lance-flamme, reste d’un attirail de tournage de Rick Dalton sur un précédent film) de la dernière vengeresse dans une piscine hollywoodienne confirme : on n’est pas loin ici des purs films de zombies d’un John Carpenter.

Il y avait aussi une volonté mortifère dans la « morale » hippie, par absence de virilité au sens nietzschéen du terme (relisez donc Le gai savoir !). On pourrait presque faire un rapprochement entre la secte satanique de Charles Manson et les plus excités du mouvement #Balancetonporc : il fallait (il faut) tuer (balancer) tous ces porcs de Hollywood ! Que les « critiques » n’ont-ils vu que le vieux cinéaste de genre retraité et devenu aveugle, aux crochets duquel vivent les hippies (ces suceurs de sang, définition acceptable du zombie), est une incarnation discrète d’un moderne Homère ? Un Homère de série Z, certes, mais un Homère tout de même : si Ulysse se bouchait les oreilles avec de la cire pour ne pas succomber au chant des sirènes tentatrices et diaboliques, lui a « préféré » devenir aveugle pour ne pas voir « ça » : toute une molle jeunesse vautrée dans des canapés à regarder des séries débiles, genre FBI…

On s’est aussi beaucoup gaussé de la longueur du film (2 h 41). Outre que la longueur d’une œuvre d’art n’a rien à voir avec sa qualité (Guerre et Paix : 1 650 pages dans la Pléiade), il n’est pas du tout trop long, il a sa longueur ; c’est ne pas savoir que Tarantino a racheté un cinéma à Los Angeles, le New Beverly, où il projette en 35 mm des doubles-programmes comme au temps de son enfance : un film de série Z, suivi d’un « grand » film de série A (ou B). Once Upon a Time in… Hollywood est à la fois le série Z et le série B d’un docufiction sur les studios hollywoodiens à la fin des années 1960 : le spectateur doit aussi « se taper » les éprouvantes scènes de tournage de sous-westerns de série Z à West Hollywood en 1969 !

Mais quoi ? Les « critiques » de Cannes et d’ailleurs n’ont pas remarqué que même là Tarantino ne parle que de son amour du septième art ? Outre la monstration d’une projection 35 mm (chez l’agent de l’acteur, joué par Al Pacino) dès le début du film et le filmage répété de magnétophones à bandes, à deux reprises au moins on voit une ou plusieurs caméras Panavision traîner au milieu des décors de carton-pâte des studios ; une autre fois, et alors que le doubleur-cascadeur rejoint sa caravane « mobile-home », on enjambe avec un magnifique plan à la grue un écran de Drive In et on plonge droit dans le faisceau d’une projection Lumière authentifiée 60’s. Comme aurait dit Goethe sur son lit de mort : « Mehr Licht ! »

-

Voir mon texte sur ce film dans Les Cahiers de Tinbad n° 2 : « Tarantino : “Blacks dicks / White mouths” ».