En 2017, la prestigieuse collection « Poésie » de Gallimard consacrait à la poésie du Moyen Âge une importante anthologie de textes des XIIe-XIIIe siècles célébrant la richesse de la littérature française du nord de la France, en marge du grand chant courtois, auquel on associe généralement toute la production poétique médiévale. La collection met à nouveau la poésie médiévale française à l’honneur en publiant cette fois une œuvre inclassable du début du XVe siècle, Les Cent Ballades d’amant et de dame de Christine de Pizan, présentées, éditées et traduites par la médiéviste Jacqueline Cerquiglini-Toulet.

Christine de Pizan, Les Cent Ballades d’amant et de dame. Édition et traduction de l’ancien français par Jacqueline Cerquiglini-Toulet. Édition bilingue. Poésie/Gallimard, 336 p., 10,40 €

La médiéviste revient ici sur un texte qu’elle avait déjà proposé dans une première édition de poche en 1982 (Union générale d’éditions), à une date où l’œuvre – immense – de Christine de Pizan était inaccessible en dehors des éditions savantes. L’édition est entièrement reprise à nouveaux frais, accompagnée d’une traduction intégrale, précise et élégante, des 102 pièces poétiques qui constituent ce livre de notre « première Européenne », comme le rappelle au passage Jacqueline Cerquiglini-Toulet dans la notice biographique qui accompagne le texte.

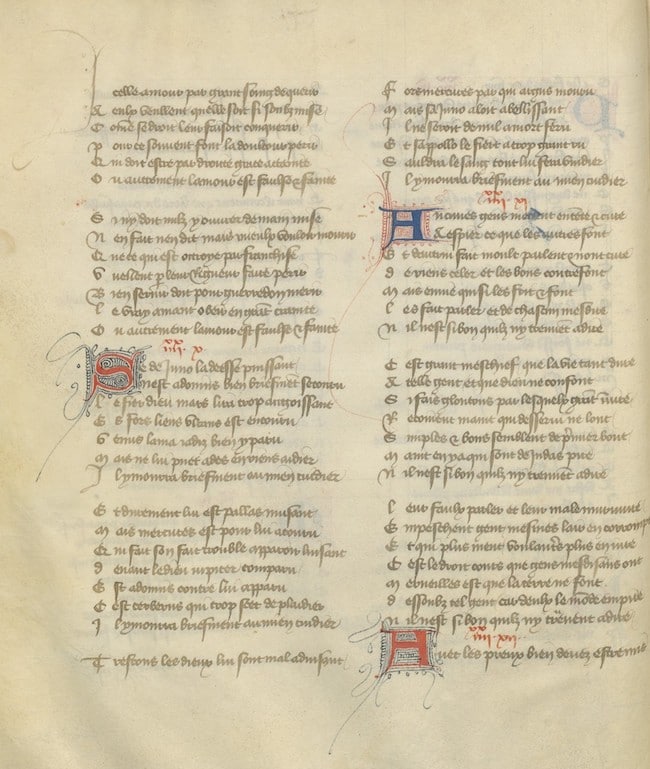

Contrairement à ce que pourrait laisser penser son titre, cet ensemble de ballades n’est pas une anthologie poétique : comme le démontre l’éditrice dans son introduction, il ne s’agit pas d’un recueil, mais d’un livre à part entière, signé de la première autrice de métier de langue française. Dans la bibliothèque de Christine, Les Cent Ballades d’amant et de dame, écrites vers 1406 et conservées dans un manuscrit de grand luxe offert par l’autrice à la reine Isabeau de Bavière en 1414, viennent couronner un pan important de l’œuvre en vers, consacré aux relations entre les hommes et les femmes, en contexte courtois.

Manuscrit du Livre de Christine © Gallica/BnF

Conçue comme une « amende », c’est-à-dire un « gage », l’écriture de ce livre entièrement versifié est aussi un défi littéraire, d’une virtuosité affichée : en 102 poèmes (100 ballades, précédées d’une ballade-prologue et suivies d’un lai lyrique), l’ouvrage raconte une histoire d’amour, qui met à l’épreuve la topique courtoise, héritée des siècles antérieurs et bien vivante dans les cours d’Europe du début du XVe siècle, en pleine guerre de Cent Ans. Cette épreuve est d’abord celle de la contrainte poétique qu’impose le genre de la ballade, forme fixe alors la plus en vogue, en France comme en Angleterre, et qui fait tourner le poème autour d’un refrain, en trois strophes et un envoi. C’est aussi une mise à l’épreuve du temps qui est explorée pour dire l’expérience amoureuse : reliées les unes aux autres comme les perles d’un collier, ces cent ballades suivent le fil d’une histoire d’amour, saisie de la naissance à la mort, l’enchaînement des poèmes permettant d’exprimer au plus près la spécificité de la vie affective, faite de joies et de peines, au gré des séparations et des retrouvailles des amants. Enfin, cette épreuve est, comme toujours dans l’œuvre d’une autrice dont la parole fut explicitement située et engagée, l’occasion d’un dialogue entre les genres : en donnant à lire l’histoire sous le double point de vue de l’homme et de la femme, comme elle l’avait fait déjà dans Le Livre du duc des vrais amants [1], Christine nous fait entrer dans l’intimité des deux protagonistes, mais elle nous fait aussi entendre la différence des voix/voies féminines et masculines et, en fin de compte, leur solitude profonde.

Cette exploration de la puissance et de la spécificité de l’expérience amoureuse est ici plus expérimentale, plus radicale, et Christine y retourne l’héritage courtois comme un gant : l’amant et la dame se partagent à part (presque) égale l’occupation de l’espace poétique d’un bout à l’autre du livre et la poétesse se concentre sur l’intensité et la diversité de leurs échanges. Nulle description, quasiment pas de décor, aucune précision anecdotique, peu d’intervenants extérieurs, réels ou allégoriques, ou d’éléments narratifs : Jacqueline Cerquiglini-Toulet le souligne dans une belle introduction, seuls comptent ici la vie affective et ses aléas, et la réalité d’un échange qui touche d’autant plus que sa restitution s’en tient à l’essentiel avec sobriété, jouant d’un effet de spontanéité fortement travaillé par l’autrice.

Si la poésie de Christine de Pizan est d’une virtuosité remarquable, elle parvient en effet à se faire oublier en imposant la parole amoureuse, heureuse ou malheureuse, joyeuse, agacée ou triste – voire désespérée –, comme une évidence qui a la passion du sensible pour objet, quelle qu’en soit la « couleur ». Au fil de ce collier de perles, lecteurs et lectrices sont attirés par ce qui fait la séduction paradoxale de l’amour, sa diversité : une expérience non homogène du temps, où la séparation fait équivaloir un jour à cent mille, la sensualité et la force du lien entre les corps, qui s’enlacent pour ne faire plus qu’un, au gré des retrouvailles, et dépérissent d’être séparés, le sentiment d’une unité retrouvée et insécable, qui pourtant se délite, « s’estrange », comme l’écrit magnifiquement Christine, érodé par l’insatisfaction et le doute, la violence ou la douceur répétitive de certaines images, qui constituent à la fois l’universelle loi de l’amour et la force de ses clichés, enfin la part impondérable de jeu qui règle les échanges amoureux en traversant tous les registres, du plus léger au plus grave.

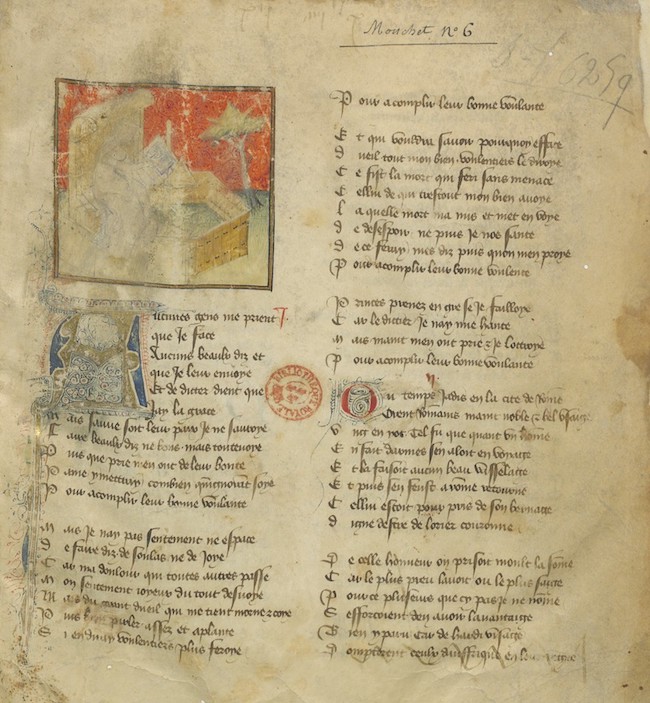

Christine de Pizan dans son atelier en train d’écrire Cent ballades. Miniature tirée du recueil de ses travaux, 1410 –1411, British Library, Londres. Collection Harley 4431, Fol. 4. Photo © akg.images / British Library

Christine de Pisan in her study,writing ‘Cent Ballades’ . From « Collected Works of Christine de Pisan » by Christine de Pisan. ©The British Library Board/Leemage

Cette expérience si forte de la dépendance intime et de l’ambivalence sentimentale, l’écriture de Christine la déplace dans sa langue poétique, qu’il faut absolument aller lire à la source, dans la langue ancienne qui est ici proposée en regard de la traduction : les ballades, par leur structure en trois temps et leur forme métrique élastique, servent de chambre d’écho à la langue amoureuse, que le refrain condense et que la mise en série amplifie encore. Jacqueline Cerquiglini-Toulet relève quelques-unes des trouvailles de Christine : sa voix androgyne « démultiplie les effets d’oscillation » et met au jour les potentialités d’une langue à laquelle elle est d’autant plus sensible que le français n’était pas sa langue maternelle. Ainsi, dans le pronom « elle », audacieusement isolé à la rime, l’autrice fait-elle parfois entendre en sourdine l’« aile » de l’ange, auquel la dame est assimilée. Mais ce sont aussi les notes sourdes, l’envers de l’amour et sa « violence souterraine » que fait ressentir Christine à la lecture, loin de toute leçon surplombante et de toute mièvrerie. Selon la leçon tristanienne, « l’amer » (l’amour), le « fort amer » (l’amour intense) est toujours aussi chargé d’amer(tume) : dans Les Cent Ballades d’amant et de dame, Christine entend « l’amor sure » que se promettent les amants à la Saint-Valentin comme l’envers optimiste et vivant de « l’amorsure » (/« la morsure ») qui les mord à l’oreille et accompagne leur Chute fatale, dans le « lai mortel » qui sert de cauda finale.

Peut-on écrire, peut-on aimer (seulement) librement ? Qu’est-ce que la joie, quelles sont ses conditions de possibilité ? Ces questions, surgies dans un contexte courtois en crise, se déplacent dans d’autres sphères et se posent toujours avec autant d’acuité. Les Cent Ballades d’amant et de dame semblent rappeler que les deux activités, bien que consenties et ressenties comme libératrices, sont des engagements sous contrainte, dont il faut célébrer la puissance vitale, mais aussi déjouer les jeux et les pièges et révéler les ressorts et la cruauté, différente pour les hommes et les femmes. Avec l’art du retournement qui est le sien, Christine de Pizan est parvenue à trouver dans cet exercice poétique et critique la mise en œuvre d’une certaine liberté, avec une écriture d’une étonnante ténacité. Dans la production de l’autrice, Les Cent Ballades d’amant et de dame, contemporaines de ce monument en prose à l’honneur des femmes qu’est la Cité des dames [2], constitue peut-être son chef-d’œuvre en vers : l’écriture, à contraintes, s’y trouve mobilisée sans jamais être désincarnée ou figée ; se tenant sur un seuil, elle y est comme échappée.

« De bonne heure fus je nee

Quant Amours m’a assenee

Et donnee

Au meilleur qu’on peust eslire.

Je ne pourroie descripre

Ne tous dire

Ses grans biens. Il n’a pareil

Et veult en tout appareil

Ce que je vueil.

Ha ! quel plaisant destinee

M’a joyeux eur amenee

Cest annee

Et Amours – Dieu le lui mire –

Quant de m’amour ay fait sire,

Sans desdire,

Tel que grant joye en recueil

Et a qui plaist sans desveil

Ce que je vueil.

Si me suis toute ordonnee

A l’amer, ne deffinee

Ne finee

N’iert ja l’amour, qui souffire

Me doit bien, car je me mire

Et remire

En sa beauté sans orgueil,

Et il fait, en tout accueil,

Ce que je vueil.

Prince, je suis sur le sueil

De joye quant voy a l’ueil

Ce que je vueil.

Manuscrit du Livre de Christine © Gallica/BnF

Traduction:

Je suis née sous une bonne étoile

Puisque Amour m’a conduite

Et donnée

Au meilleur qu’on pût choisir.

Je ne pourrais décrire

Ni totalement dire

Ses grandes qualités. Il n’a pas son pareil

Et veut en toute occasion

Ce que je veux.

Ah ! Quel plaisant destin

Joyeuse fortune m’a apporté

Cette année

Ainsi qu’Amour – Dieu le lui rende –

Puisque de mon amour j’ai fait seigneur,

Sans m’en dédire,

Celui qui me procure une grande joie

Et à qui plaît, sans conteste,

Ce que je veux.

J’ai décidé de l’aimer

Et jamais ne sera aboli

Ni fini

L’amour qui me suffit

Pleinement, car je me mire

Et admire

En sa beauté sans orgueil

Et il fait en tout

Ce que je veux.

Prince, je suis sur le seuil

De joie quand j’aperçois

Ce que je veux.

-

Christine de Pizan, Le Livre du duc des vrais amants, édition bilingue, traduction, présentation et notes par Dominique Demartini et Didier Lechat, Champion, 2013.

-

Le Livre de la Cité des Dames, texte traduit et présenté par Thérèse Moreau et Éric Hicks, Stock, coll. « Moyen Âge », 2005.

Nathalie Koble