À sa parution en français, en 1996, LTI, l’œuvre majeure de Victor Klemperer, n’avait suscité aucune attention, à tel point que, dans un des rares articles publiés dans le sillage de sa publication, Philippe Roger relevait le silence entourant la sortie de l’ouvrage (Critique n° 612, 1998). Depuis, LTI a fait son travail de livre et se trouve cité partout. Pourquoi ? Sans doute, parce que, en Allemagne (où l’ouvrage parut en 1947) comme ailleurs, nous pouvons vraiment le lire seulement maintenant. Il faut donc se réjouir que ce livre engendre désormais continument des commentaires.

Frédéric Joly, La Langue confisquée. Lire Klemperer aujourd’hui. Premier Parallèle, 282 p., 19 €

C’est dans cette série que s’inscrit le livre de Frédéric Joly avec sa double intention biographique et spéculative. Si Klemperer a pu découvrir que quelque chose était en train d’affecter l’homme dans sa parole, que quelque chose advenait à la parole qui la corrompait de manière durable, c’est que les circonstances dramatiques de sa vie l’ont obligé à quitter la posture de philologue professionnel pour prendre sa vie même pour objet, dans sa dimension langagière, jusqu’à inclure toute une anthropologie à l’âge totalitaire. Sa vie le contraint à unir des aspects que l’analyse sépare, tout en maintenant une distinction subtile comme dans l’œuvre de Proust ou les autoanalyses de Freud.

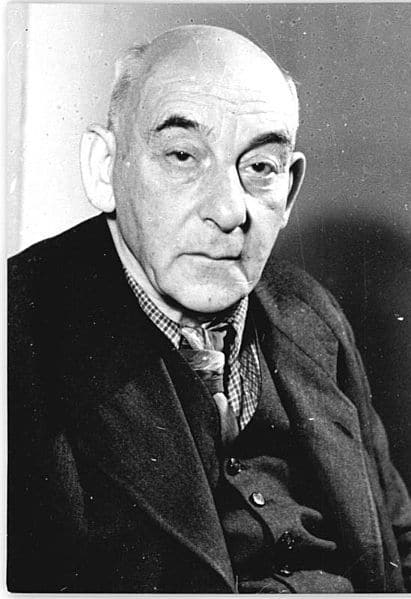

Viktor Klemperer (1930)

La vie de Klemperer, nous rappelle Joly, c’est d’abord un scandale fondé sur la dénégation. Pourquoi le force-t-on à être « juif », lui qui ne se reconnaît que comme Allemand et Européen ? Pour lui, la fiction de la « symbiose judéo-allemande » est une réalité. Fils d’un rabbin réformé, entièrement déjudaïsé, il ne connaît et ne reconnaît que la culture européenne, allemande, mais aussi celle des Lumières françaises dont il est un spécialiste. Mais qu’arrive-t-il à cette culture quand la langue de Goethe devient méconnaissable ? Sa réflexion sur les origines et le sens de l’antisémitisme nazi est relativement pauvre. Il n’y voit que démence ou fruit d’un « teutonisme » brutal. Le destin moderne du judaïsme le laisse indifférent, même si son sentiment à l’égard du sionisme évolue d’un désintérêt hostile à une curiosité sceptique.

Il place une phrase de Rosenzweig en exergue de son livre, « la langue est plus que le sang », pourtant on ne trouvera pas chez lui, au-delà de la dénonciation d’un racisme biologique, de grande pensée sur l’exclusion moderne du judaïsme. À moins de considérer comme Marc Crépon (« ‘‘Un balancier au-dessus de l’abîme’’, Victor Klemperer et la langue du troisième Reich », Revue germanique internationale, 19, 2014) que « le travail de la LTI, son appauvrissement de la langue, ses simplifications, ses abréviations, ses raccourcis, n’ont d’autre finalité que de cibler l’objet de [l’]éclipse [de la responsabilité] dans une logique de discrimination, d’exclusion et de persécutions qui conduit à l’extermination ». Ce qui reviendrait à dire que, si Klemperer semble ne pas porter attention au destin moderne du juif, son livre, lui, appartient bel et bien au cercle des grandes œuvres qui éclairent le « comment » de l’extermination.

L’autre interrogation que pose la vie de Klemperer, c’est celle de son attitude à l’égard du communisme. Sans avoir adhéré au KPD avant la guerre, il se considère plutôt de gauche. La guerre ne fait que renforcer cet attachement. L’après-guerre et la naissance de la RDA vont le soumettre à un autre type d’épreuve que celle subie sous le nazisme. Tout en étant critique à l’endroit d’un pouvoir dont il distingue bien les ambiguïtés, il n’entrera pas dans une dissidence affirmée et restera loyal à l’égard de la RDA. Il se refuse à pratiquer une analyse comparée du nazisme et du communisme soviétique en soulignant que les points communs, et notamment la même déstructuration de langue, ne témoignent pas des mêmes intentions.

Ne cherchons pas chez Klemperer ce qu’il ne peut nous donner. Ce qu’il nous a laissé suffit amplement à notre nourriture. Son approche des phénomènes totalitaires touche au cœur de ce qui affecte l’homme d’une certaine modernité, du moins la version qui l’a emporté, celle du mauvais infini du progrès, substitut à l’immortalité perdue.

Viktor Klemperer (1952) © Bundesarchiv

La LTI, la langue du troisième Reich – mais aussi bien la « LQI », la langue des vainqueurs, russes et américains –, est destinée à détruire toute culture dans l’homme. Par combinaison du biologique et du mécanique, elle est la langue qui convient à la manipulation de masse, à l’âge du policy management. Klemperer nous enseigne qu’elle trouve ses prémices dans la grande « brutalisation » de la Grande Guerre, et sans doute a-t-il lu les ouvrages que Leo Spitzer avait consacrés à la langue des prisonniers italiens dans les années 1920. Elle est l’expression d’un pouvoir fondé sur l’autoritarisme de l’ordre, au sens disciplinaire, dans le cadre de la Gleichschaltung (« mise au pas », terme qui, avant son emploi par les nazis, appartient au vocabulaire de l’électricité) s’appuyant sur une techno-science devenue de plus en plus production d’un contre-monde entièrement transparent à et dominé par l’esprit, devant assurer l’immortalité et pour lequel les hommes doivent être adaptés.

Ces analyses consonnent aujourd’hui avec ce que nous savons des modes de convergence de la production et du langage, du taylorisme à la communication publicitaire, de la destruction du travail humain dans laquelle le travailleur est réduit à l’état de « collaborateur » (Gunther Anders) et apparaissant significativement dans la langue nazie avec l’abus du verbe aufziehen (monter), à la transformation du langage en stimulus informationnel (la critique de la « culture » développée par l’école de Francfort. Et Frédéric Joly a bien raison d’entourer Klemperer d’une nuée de témoins, Herling, Sciascia, Canetti, Brandys, qui tous ont cherché à jeter de la lumière sur ce qui nous est arrivé. C’est dire que nous ne sommes pas guéris de cette langue, au contraire, nous ne savons même pas que nous continuons à la parler, à en être parlés. Rien ne sera possible (les formidables enjeux du « nouveau régime climatique ») si nous ne mettons pas sous surveillance la LTI en nous : mais comment, si la culture, l’histoire, la mémoire, l’école, l’université sont détruites ? Comme Halbwachs dans les camps, faudra-t-il réapprendre par cœur, tous pour un et un pour tous, les grands massifs de nos vieilles langues ?

![Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande. Une critique féministe végane, Le passager clandestin, 2025 [1990], 384 pages, 25,00€ Myriam Bahaffou, Tristan Lefort-Martine, L’écoféminisme en défense des animaux, Cambourakis, 2024, 240 pages, 22,50€ Amanda Castillo, Tu seras carnivore, mon fils, Textuel, 2025, 160 pages, 17,90€](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/Carcass_of_Beef_by_Chaim_Soutine_c._1925_Albright-Knox_Art_Gallery.jpg)

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)