Rome n’est pas seulement l’affaire des historiens et des chantres du classicisme. Depuis la Renaissance, notre univers culturel a pour matrice une réflexion dans le miroir romain. Jean-Noël Castorio s’est arrêté sur une dizaine de moments clé de la Rome antique à propos desquels il montre comment la modernité s’est pensée en s’y référant. Quand l’historien s’efforce de dire ce qu’il en fut de Spartacus, celui-ci nous importe surtout comme figure du damné de la terre devenu héros de la liberté.

Jean-Noël Castorio, Rome réinventée. L’Antiquité dans l’imaginaire occidental, de Titien à Fellini. Vendémiaire, 448 p., 24 €

Rome offre un catalogue complet des images mythiques, des thèmes politiques, des figures, des drames, des hantises avec lesquels nous avons constitué notre imaginaire collectif. Tout était-il déjà joué ? L’ample millénaire romain aurait-il représenté un modèle indépassable ou serions-nous incapables de le dépasser ? Toujours est-il que, dans les domaines les plus variés, nous ne cessons de revenir vers Rome pour nous penser. Même dans le registre de l’érotisme, il semblerait que tout ait été dit alors de ce que pourraient écrire les écrivains libertins. On ne sait si, parce qu’ils vivaient avant le triomphe du moralisme chrétien, les Romains ont véritablement connu une enviable liberté sexuelle, mais il est clair que la littérature ou le cinéma spécialisés en la matière ont une dilection particulière pour l’orgie « romaine ».

Quand Spartacus fut honoré par les communistes allemands puis par les Soviétiques, ceux-ci faisaient l’impasse sur l’échec de cette révolte servile. Avec l’assassinat de Karl Liebknecht et de Rosa Luxemburg, l’échec des spartakistes allemands répétait celui du gladiateur révolté. Les communistes auraient pu commencer par se dire qu’un guerrier étranger réduit en esclavage et formé comme gladiateur n’était pas exactement la même chose qu’un prolétaire enchaîné par les machines du capitalisme industriel. Marx lui-même n’avait pas fait la confusion, même si sa lecture des Guerres civiles à Rome d’Appien lui fit écrire à Engels que « Spartacus y apparaît comme l’un des plus excellents personnages de toute l’Antiquité. Un grand général, à la différence de Garibaldi ».

Mais le « socialisme scientifique » n’avait pas moins besoin de figures mythiques que s’il n’avait été qu’une idéologie parmi d’autres, et Spartacus se prêtait bien à ce rôle. Son nom éclatant put être utilisé sous le stalinisme pour nommer de glorieuses équipes de football. Un des multiples paradoxes dont est riche cette affaire est que Spartacus fut aussi le héros d’un cinéma ouvertement réactionnaire, celui des blockbusters hollywoodiens. C’était le même héros, en un sens, même si, de ce côté-là, il brillait surtout par l’huile dont étaient enduits ses biceps musculeux.

La guerre des esclaves n’a menacé la bonne société romaine que durant trois ans à peine ; elle ressortit à ce que l’on peut appeler un événement. Il en va différemment de la hantise de la décadence. Chaque fois que nous évoquons le thème du déclin ou de la décadence, la référence, implicite ou explicite, est la fin de l’Empire romain. Y compris dans les films américains, l’imagerie reprend celle que donnait Thomas Couture dans son grand tableau de 1847 intitulé Les Romains de la décadence. Il y avait eu, un demi-siècle auparavant, le succès du Decline and Fall de Gibbon, qui reste une des références intellectuelles de la culture anglo-saxonne, plus présente sans doute que ne sont pour les Français les Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence de Montesquieu. L’historiographie contemporaine de l’Antiquité tardive est revenue sur cette idée un peu trop simple que Rome se serait effondrée le 23 août 476 ; elle insiste en particulier sur l’importance de la translatio imperii, vers Constantinople certes, mais aussi en direction de la papauté. Aux yeux des chrétiens du VIe siècle, l’heure est à la victoire sur le « paganisme ».

Il n’est pas difficile de mesurer la portée polémique qu’a prise la thématique moderne de la décadence ; ceux qui virent le tableau de Couture juste avant la révolution de 1848 comprirent l’intention politique du jeune peintre décidant de représenter une débauche aussi obscène que l’enrichissement de certains. Mais il en allait ainsi dès l’Antiquité : la hantise de la décadence est un des thèmes les plus ressassés de la latinité. Salluste, déjà, déplorait la disparition de l’ancienne virtus. On pourrait croire, à le lire, qu’il décrit la décadence morale survenue, croit-on, un demi-millénaire plus tard.

Le titre Rome réinventée pourrait laisser croire que Jean-Noël Castorio se serait surtout fixé pour objectif de montrer à quel point serait fantasmée l’image habituelle de la Rome antique. Il le fait, bien sûr, et, à propos de chacun des onze moments sur lesquels il s’arrête, il fait le point sur ce que l’on peut savoir de ce qui s’est effectivement passé alors. Cet examen attentif des sources antiques n’est pas destiné à dénoncer ce que notre tradition en a retenu. Peu importe que celle-ci soit largement mythique, dès lors que ces mythes ont constitué notre conscience collective.

Hormis les historiens spécialisés, peu d’Occidentaux ont entendu parler des massacres de mercenaires effectués par les Carthaginois après la victoire des Romains dans la première guerre punique. À moins qu’ils n’aient lu Salammbô. La question devient alors d’évaluer la rigueur documentaire de Flaubert, à qui fut reprochée une trop grande technicité historienne : son livre sentirait « trop l’huile et la lampe », écrivit Sainte-Beuve. On peut aussi se demander pourquoi l’auteur de Madame Bovary s’est ainsi aventuré en Afrique du Nord, éloignée tant de Yonville que du XIXe siècle.

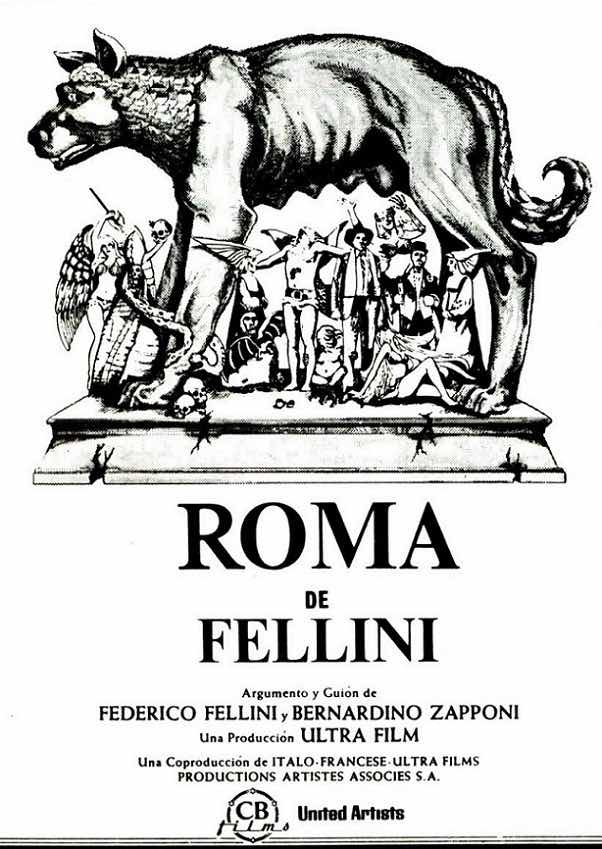

Castorio se pose aussi cette question à propos de Fellini : pourquoi l’auteur de La dolce vita et de Huit et demi est-il allé s’inspirer de Pétrone, lui qui disait détester l’adaptation cinématographique d’œuvres littéraires ? Nous voici dans la petite salle de Rimini, le Fulgor, où l’enfant Federico vit en 1925 ses premiers films, l’Antiquité de pacotille des « péplums », en particulier le Maciste aux enfers de Guido Brignone. Connaître les circonstances affectives qui ont conduit Fellini à réaliser son Satyricon n’interdit certes pas de voir dans ce film une métaphore du temps présent, celui de 1969.

On peut, dans une approche comparable, évoquer les Mémoires d’Hadrien et voir ce que ce projet a représenté pour Marguerite Yourcenar, dont les précédents romans ne lui avaient procuré qu’une notoriété assez confidentielle. Castorio, cette fois, s’intéresse plutôt à un aspect que la romancière elle-même ne jugeait pas majeur dans son chef-d’œuvre : l’amour de l’empereur pour le bel Antinoüs. C’est que, grâce en particulier à Oscar Wilde, le beau jeune homme est devenu une icône de la modernité homosexuelle ; cela avait commencé dès Winckelmann qu’émerveillait le buste dit Antinoüs Mondragone, « la gloire de l’art de tous les temps ».

D’autres chapitres sont plus directement centrés sur des tableaux, restés célèbres ou qui ont cessé de l’être. La question concerne alors la représentation d’un événement qui n’eut peut-être pas plus de réalité historique que le viol de Lucrèce par Tarquin, ou qui au contraire aura eu une importance historique aussi considérable que les ides de Mars ou les massacres commandités par Marc Antoine et Octave. Faut-il, en Lucrèce, admirer la chaste matrone qui met fin à ses jours pour ne pas survivre au déshonneur d’avoir été violée, ou laisser percer le doute que son innocence ne serait qu’un masque dissimulant la tentatrice ? En tout état de cause, il faut bien la présenter nue, comme fit le Titien, quitte à susciter « le plaisir qui naît de la vision de ce corps dévoilé et voluptueux ». Quoi de plus actuel de nos jours que le constat que « l’histoire de Lucrèce est toujours racontée par des hommes », que ceux-ci en fassent une sainte ou une putain ? Et quand, au milieu du XVIIe siècle, le sujet est traité par une artiste peintre victime elle-même d’un viol, comme l’avait été Artemisia Gentileschi, « c’est encore des images forgées par les hommes qu’elle utilise ».

Le tableau de Gérôme pose un problème analogue, à propos cette fois d’un assassinat, celui de César. Que montrer ? la fureur et les hurlements ? le silence d’après coup, quand les meurtriers s’en vont ? Comme toute peinture d’histoire, celle qui traite un tel sujet est prise dans la contradiction de devoir figer en une image une action qui a pris un certain temps. Quelque moment précis qu’il retienne, le peintre prend parti. Gérôme choisit de faire sentir le pesant silence de la mort donnée. Le cadavre de César est réduit à un tas de linge blanc ; les assassins quittent les lieux où ne reste qu’un sénateur grassouillet qui paraît avoir somnolé. D’autres artistes, comme Vincenzo Camuccini en 1806, faisaient au contraire entendre les hurlements dans un sénat partagé entre trois groupes : les conjurés, ceux qui paraissent les approuver, ceux qui s’épouvantent. Le choix n’est pas seulement esthétique, il engage aussi, outre la fidélité aux documents anciens, une prise de parti politique sur le tyrannicide : disciple de David, Camuccini avait commencé son travail en 1793…

Les Roses d’Héliogabale de Lawrence Alma-Tadema (1888)

Les ides de Mars furent suivies d’une longue et sanglante guerre civile, finalement remportée par Octave qui allait fonder le régime impérial et se faire attribuer le titre d’Auguste. Cela commença avec les terribles massacres de 43, ordonnés conjointement par les triumvirs. On a pu les comparer aux purges staliniennes ou à la Nuit des longs couteaux durant laquelle Hitler fit assassiner les responsables de la SA. Deux siècles après les faits, Appien d’Alexandrie a raconté ce qu’il en fut dans Les guerres civiles à Rome. Redécouvert au XVe siècle, ce livre fut traduit en français au début du siècle suivant et connut en France un succès considérable, avec 39 éditions entre 1544 et 1580. Cette fascination française se traduisit entre autres par une toile d’Antoine Caron intitulée Les massacres du triumvirat. On peut insister sur la fidélité de Caron au texte d’Appien, mais il nous est difficile d’oublier que ce tableau est daté de 1566, six ans avant les massacres de la Saint-Barthélemy.

Regarder Les roses d’Héliogabale peint en 1888 par Lawrence Alma-Tadema incite à douter de la réalité de ces tyrans fous, caricaturalement monstrueux. Sans doute a-t-on là une construction littéraire destinée à justifier l’assassinat de ces « mauvais empereurs » et à mettre en valeur les qualités de leurs successeurs. Si l’on a pu voir dans Suétone et dans l’Histoire Auguste, un « fatras de pornographie bon marché », on ne saurait oublier la vogue extraordinaire que connut le personnage d’Héliogabale, « véritable superstar de l’esprit fin de siècle entre 1885 et 1910 ». Cette « fascination pour l’ineffable beauté du mal » serait-elle une caractéristique du décadentisme ? Dans le registre de l’épouvantable, on peut également se demander ce qui a incité Shakespeare à écrire une pièce aussi grand-guignolesque que son Titus Andronicus. Il est vrai que certaines tragédies de Sénèque le lui disputent en quantité de sang supposé être versé sur scène. Le plus troublant n’est pas là mais dans le succès qu’elle rencontra auprès du public de la fin du XVIe siècle – et qu’elle pourrait rencontrer derechef en ce début du XXIe siècle si fasciné par la représentation de la violence. Théâtre de la cruauté, pourrait-on dire, en gardant à l’esprit qu’Antonin Artaud a aussi écrit un essai sur Héliogabale ou l’anarchiste couronné.

Castorio souhaite conclure en évoquant une immense toile de Kiefer intitulée Heliogabal : un palais complètement vide, simplement éclairé par quelques flambeaux ; au sol, les noms d’Héliogabale et de sa lignée. L’Antiquité serait ainsi « une scène désertée, que les hommes des générations postérieures se sont plu à peupler de fantômes, modelés dans une matière faite de leurs propres fantasmes ». On peut ne pas partager cette conclusion et néanmoins trouver son livre original et passionnant.

![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)