Avec Beloved, en 1987, Toni Morrison, disparue cet été, est passée aux États-Unis du statut d’écrivain sérieux et talentueux à celui de « trésor national » (selon les mots de Barack Obama). Elle a dès ce moment bénéficié d’une admiration inconditionnelle concernant aussi bien sa production littéraire que son rôle public et ses propos (oraux ou écrits) en matière de politique, de littérature ou d’existence. La source de l’amour-propre, dernier recueil de textes publié de son vivant, devrait permettre d’ajouter à la compréhension de qu’elle a déjà exprimé dans des ouvrages précédents (Playing in the Dark, L’origine des autres) ou dans des interventions diverses.

Toni Morrison, La source de l’amour-propre. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Christine Laferrière. Christian Bourgois, 432 p., 23 €

Les quarante-trois textes du livre sont des conférences ou discours prononcés par Toni Morrison pour la plupart entre les années 1990 et le début des années 2000, et rassemblés en trois sections intitulées « La patrie de l’étranger », « Interlude : Black Matter(s) » et « Le langage de Dieu ». Ils étaient destinés à des publics particuliers : étudiants nouvellement diplômés, comités d’Amnesty International, associations de journalistes, visiteurs du Louvre ou de l’America’s Black Holocaust Museum de Milwaukee… Ils couvrent un vaste domaine : le 11-Septembre, la mondialisation, l’immigration, la situation actuelle des États-Unis, les buts de la langue et de la littérature, le rôle du critique et de l’écrivain, le pouvoir des mots, les différentes formes de guerre et d’esclavage dans le monde, la diabolisation de l’autre…

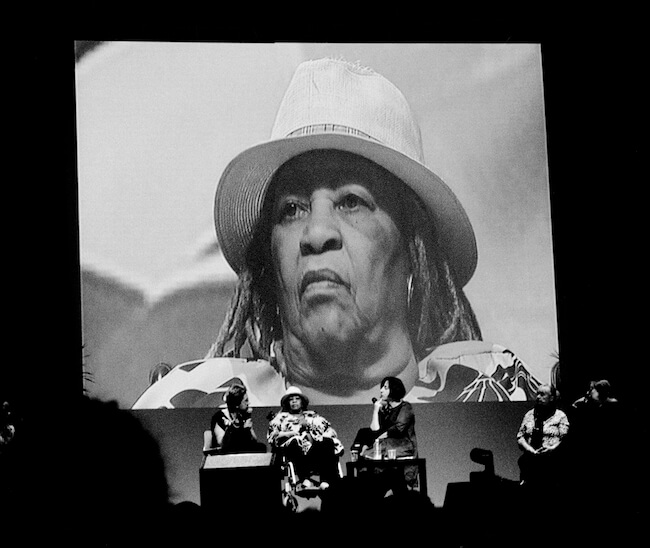

Toni Morrison au Festival America (2014) © Jean-Luc Bertini

Malheureusement, La source de l’amour-propre plonge le lecteur dans l’inconfort, à la fois parce que ses textes ne sont pas d’une époustouflante rigueur notionnelle et discursive, et parce que leur traduction ajoute au malaise. Ainsi le lecteur patauge-t-il dans une terminologie imprécise (« l’africanisme », « le mondialisme » n’ayant pas leur sens habituel, les notions de racisme, suprématisme, patriarcat étant employées à tout-va) et dans mille formulations et raisonnements spongieux. Il se trouve souvent embourbé lorsque tombent les questions essentielles comme, prenons un exemple, celles que l’écrivaine pose à propos du soutien que l’État doit ou ne doit pas apporter à la création : « [Ce soutien] doit-il, demande Morrison, se fonder sur le hasard qui fait que l’on est artiste et devenir lui-même fantasque, risqué ? Doit-il examiner la vie des artistes, relever la douleur présente chez tellement d’entre eux et imiter cette douleur en l’affranchissant […] pour le bien de l’artiste ? Doit-on transformer le chagrin et la pénurie en mécénat pour que les marchandises commerciales créées dans ces circonstances restrictives soient intéressées à l’équation de la valeur de l’œuvre sur le marché durant les années et les époques à venir ? ».

Le lecteur se gratte ici la tête : Eh, bien euh, c’est-à-dire… voyons voir… Pourtant il aurait envie de comprendre ce que pense Morrison, et reconstruire le cheminement du questionnement qu’elle a mené au fil des ans et dont ce livre serait une étape, puisque, rappelons-le, les textes ici publiés sont antérieurs et pour certains de beaucoup (une conférence date de 1976) à ceux de La part des autres de 2016, sorte d’aboutissement de sa réflexion. Récemment, dans le domaine de la « race » et dans le contexte de Black Lives Matter, on sait qu’elle s’était intéressée aux approches de Ta-Nehisi Coates, ce dont son ami le philosophe et activiste Cornel West lui avait fait reproche. En effet, l’inspiration un peu essentialiste de sa vision, son énonciation parfois gnomique, la rendent peu apte à une prise en compte d’une histoire précise des mécanismes de reproduction de l’oppression raciale et sociale, que West comme beaucoup d’intellectuels américains jugent nécessaire. La perspective de Morrison semble ainsi parfois atemporelle alors même qu’elle accumule les références à l’histoire, oublieuse des lignes de fracture à l’intérieur de la population africaine-américaine, sentimentale et mythifiante pour des groupes particuliers comme les femmes noires… Mais, bien sûr, le domaine de Morrison est moins celui de l’analyse que celui de l’émotion, efficace sans doute pour la présentation de ce qui lui tient le plus à cœur, l’expérience de ce qu’est le racisme pour les racialisés et ceux qui les racialisent.

C’est toutefois dans le champ qui est fondamentalement le sien, la littérature, que La source de l’amour-propre, comme les autres recueils, se montre le plus éloquent. L’auteure croit au pouvoir de la littérature et s’étend sur sa capacité à infléchir la langue, à façonner les mentalités. De manière classique et thématique, elle offre ses commentaires, essentiellement du point de vue de l’altérité ou de la « race », sur des œuvres d’écrivains (O’Connor, Faulkner, Blixen, Stein, Camara Laye, Chinua Achebe). Elle présente également ses analyses sur certains de ses propres romans (L’œil le plus bleu, Sula, Beloved), confirmant une fois de plus le contrôle étroit qu’elle a toujours souhaité exercer sur l’interprétation de son œuvre. Quant aux deux écrits de déploration du livre, l’un en l’honneur des victimes du 11-Septembre, l’autre en l’honneur de James Baldwin, qui auraient pu lui permettre de déployer la magnifique rhétorique et la grande sensibilité qui lui sont coutumières dans le domaine élégiaque, ils sont assez décevants, tout comme le discours de réception du prix Nobel, lesté lui aussi de ce qui habituellement lui réussit très bien, le conte et l’allégorie.

La source de l’amour-propre est donc un ouvrage à lire en complément des autres livres d’essais et des articles de presse de Morrison. Il déballe les pièces un peu brouillées d’un puzzle dont l’ensemble serait à rassembler pour qu’on puisse en effectuer une analyse serrée. Car, Morrison ayant été une importante figure de la vie africaine-américaine et de la vie littéraire de ces cinquante dernières années, à la fois proche de sa « communauté » et des derniers pouvoirs démocrates en place, écrivant sur les Noirs et pour tout le monde, il est utile de saisir les fondements et la nature des réponses qu’elle a adressées à un demi-siècle d’histoire politique, sociale et culturelle de son pays.

![Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande. Une critique féministe végane, Le passager clandestin, 2025 [1990], 384 pages, 25,00€ Myriam Bahaffou, Tristan Lefort-Martine, L’écoféminisme en défense des animaux, Cambourakis, 2024, 240 pages, 22,50€ Amanda Castillo, Tu seras carnivore, mon fils, Textuel, 2025, 160 pages, 17,90€](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/Carcass_of_Beef_by_Chaim_Soutine_c._1925_Albright-Knox_Art_Gallery.jpg)

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)