Près de deux ans après avoir publié, pour la première fois en français, des extraits du journal de Käthe Kollwitz, L’Atelier contemporain en donne l’intégralité. Les lecteurs de l’allemand pouvaient déjà y accéder depuis 1989. Cette nouvelle édition est sans doute motivée par la tenue d’une rétrospective la concernant au musée de Strasbourg (octobre 2019-janvier 2020). Toute cette actualité rend pleinement justice à une artiste dont l’œuvre puissante mérite d’être connue et dont le journal a de quoi devenir un livre de chevet pour qui s’intéresse à l’art, à l’histoire ou à l’écriture de soi.

Käthe Kollwitz, Mais il faut pourtant que je travaille. Journal. Articles. Souvenirs. Trad. de l’allemand par Sylvie Pertoci. L’Atelier contemporain, 518 p., 35 €

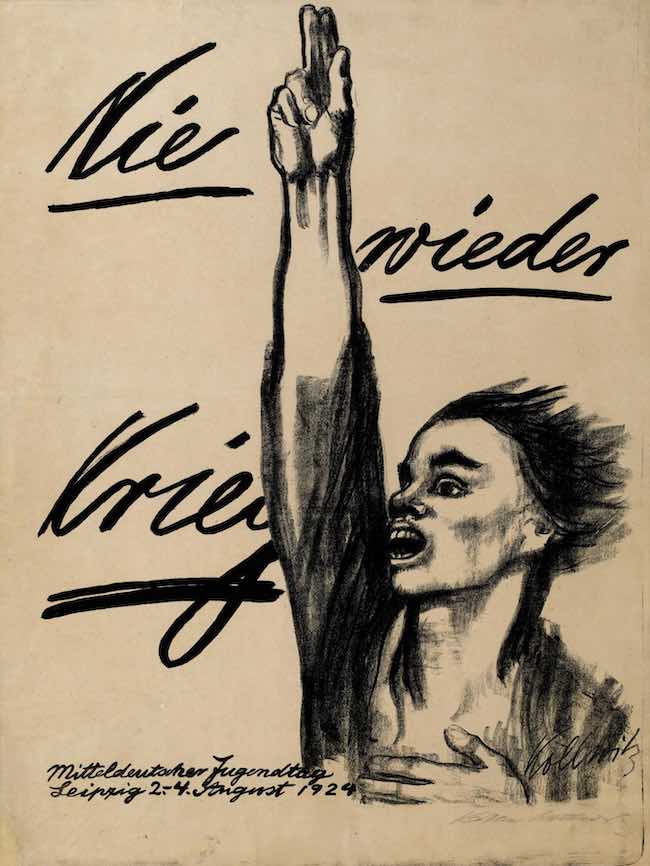

Un grand vide se comble dans les ouvrages en langue française consacrés à Käthe Kollwitz (1867-1945). Il faut dire que l’artiste, pourtant immense (il suffit d’arpenter les musées dédiés à son œuvre à Berlin et à Cologne ou l’excellent site de ce dernier pour s’en rendre compte), reste mal connue en France. La publication par L’Atelier contemporain de l’épais journal qu’elle a tenu de 1908 à 1943, accompagné d’un texte de souvenirs, d’articles engagés et de lettres, doit être saluée comme un événement. L’ouvrage contient en outre un vaste cahier reproduisant des œuvres fameuses (comme l’affiche pacifiste « Plus jamais la guerre » de 1924) et d’autres moins engagées mais pas anecdotiques pour autant (quelques-uns de ses innombrables autoportraits, par exemple).

Durant la majeure partie de la période que couvre son journal, Käthe Kollwitz est installée à Berlin. Elle est une figure décisive de l’art allemand de son époque : membre de la Sécession berlinoise, elle enseigne à l’Académie des arts de Berlin. Son journal lui permet parfois d’exprimer des avis sur ses collègues (il faut d’ailleurs ici conseiller à l’éditeur, en cas de réédition, l’ajout d’un index cruellement manquant). Elle admire particulièrement le travail du sculpteur expressionniste Ernst Barlach, également membre de la Sécession. Les œuvres d’Auguste Rodin et, peut-être plus encore même si elle en parle moins, celles de Constantin Meunier ont aussi contribué à l’orienter vers la sculpture. Le 28 novembre 1917, elle écrit dans Les Cahiers mensuels socialistes : « Rodin est mort. Quand il nous sera à nouveau possible d’aller à Paris, Rodin n’y sera plus. »

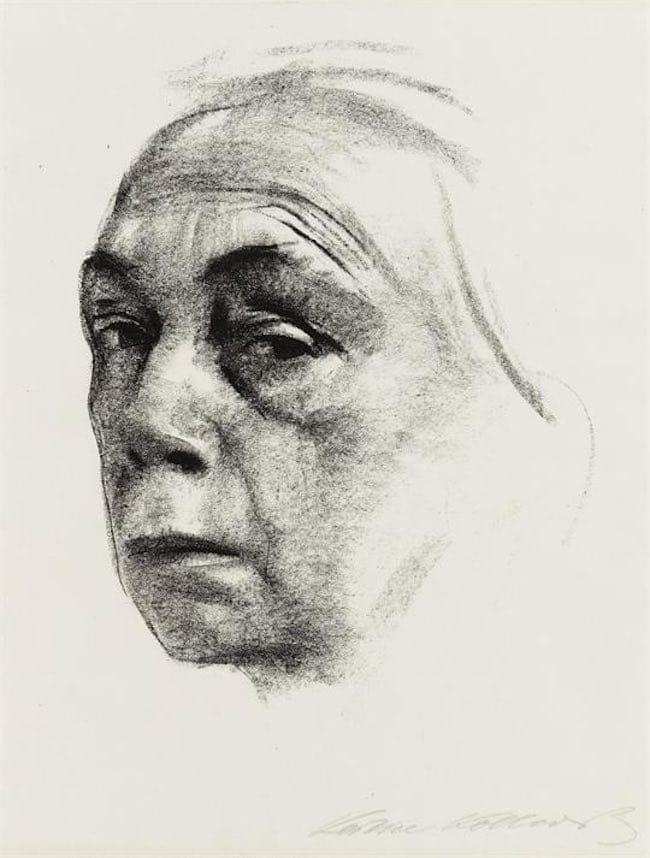

« Autoportrait » de Käthe Kollwitz © Käthe Kollwitz Museum Köln

Les années 1914-1918 sont les plus longuement détaillées dans le journal. Elles s’ouvrent sur un drame fondamental : le 23 octobre 1914, son fils cadet Peter meurt à 18 ans, après avoir obtenu d’elle et de son mari l’autorisation de s’engager au front. Käthe Kollwitz réagit en s’attelant à la réalisation d’un monument funéraire qui, au départ, devait être un mémorial dédié aux jeunes soldats morts à la guerre. En 1932, après dix-huit ans à y travailler régulièrement, ce sont finalement deux Parents en deuil qui prennent place dans le cimetière militaire allemand de Vladslo, près de Dixmude, en Belgique, où repose son fils et où ils sont toujours visibles aujourd’hui. L’élaboration de ce monument constitue un contrepoint à l’interminable guerre, tout comme les pèlerinages, effectués en famille ou avec des amis, dans la chambre de Peter.

Pacifiste et opposée au pangermanisme, l’auteure l’était avant la guerre. Mais avec la mort de son fils et la vue de jeunes prisonniers français, elle le devient avec force. Le 1er octobre 1918, elle est portée par un vent d’espérance d’une lucidité inouïe : « Tout est englouti. Notre défaite à la guerre peut représenter un nouveau départ pour l’Allemagne. […] L’Allemagne est en train de perdre la guerre et aura à souffrir longtemps des dures conditions du vaincu. Est-ce que les souffrances à venir et celles liées directement à la défaite vont nous faire oublier les souffrances de ces quatre années de guerre ? » Sa lettre ouverte au poète Richard Dehmel, cofondateur de la Société allemande de 1914 qui appela, dans un article du 22 octobre 1918, les hommes aptes au combat à se porter volontaires, est un noble plaidoyer pacifiste : « L’Allemagne doit mettre tout son honneur à se soumettre à son triste sort et à tirer de la défaite une force intérieure, résolue à se tourner vers l’immense travail qui l’attend. […] Contre Richard Dehmel, j’invoque un plus grand qui disait : “Les graines de semence ne doivent pas être moulues.” ».

« Plus jamais la guerre » de Käthe Kollwitz © Käthe Kollwitz Museum Köln

Très tôt, elle fait de cette citation de Goethe sa devise. Mais il faut lire la suite du brevet d’apprentissage de Wilhelm Meister pour trouver ce qu’on peut tenir pour une autre devise de Käthe Kollwitz : « l’enseignement de l’artiste authentique ouvre l’esprit, car là où les mots font défaut, l’action parle ». En effet, la sculptrice et dessinatrice pourrait tout à fait incarner « l’artiste authentique », elle qui confie dans ses souvenirs que « si [elle a] été amenée à représenter la vie des gens du peuple, c’est, au début, très peu par pitié ou par empathie, mais tout simplement parce que, pour [elle], c’était beau ». En septembre 1908, quand elle entame l’écriture de son journal, elle est déjà une dessinatrice établie. Ses cycles Une révolte de tisserands (1893-1897) et Guerre des paysans (1902-1903) illustrent sa recherche artistique du socialisme. Dans ses souvenirs et de façon récurrente dans son journal, elle refuse avec humilité les étiquettes d’artiste socialiste, d’artiste révolutionnaire ou d’artiste engagée. Mais les arguments qu’elle utilise justifient les étiquettes plutôt que les refus : « des problèmes qui ne trouvaient pas de réponse tels que la prostitution, le chômage me préoccupaient, me tourmentaient et peuvent aussi expliquer pourquoi je m’attachai à la représentation du petit peuple. Le représenter encore et encore était pour moi un exutoire, un moyen de supporter l’existence ».

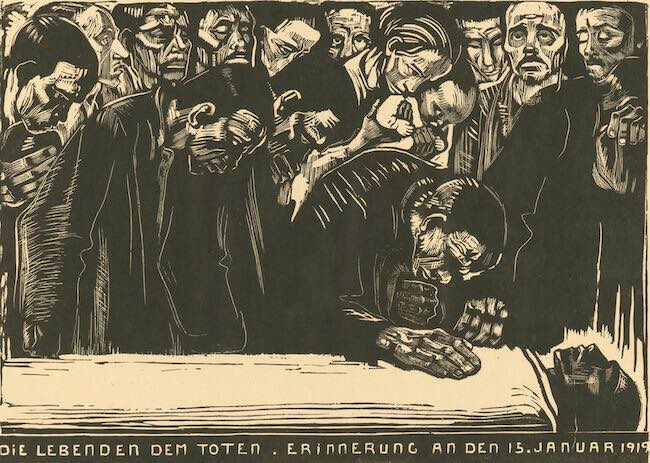

Après la Première Guerre, Käthe Kollwitz, comme les autres femmes allemandes, devient titulaire du droit de vote. Mais elle est trop idéalement socialiste pour trouver son compte dans toutes les nuances politiques du socialisme qui lui sont proposées. « 19 janvier 1919 – Je me faisais une joie de cette journée, et maintenant qu’on y est, je suis à nouveau partagée et indécise. J’ai voté pour les socialistes majoritaires. Pas pour la personne de Scheidemann, qui était en tête de liste. Mais pour l’idée que représente le socialisme majoritaire. Je sens que je suis plus à gauche, mais je ne peux pas voter indépendant ne serait-ce que parce qu’Eichhorn est candidat. » Plus à gauche, il y aurait les communistes et la ligue spartakiste ; ce sont des utopistes qui la fascinent mais auprès de qui elle refuse de s’engager en tant que personne. « Octobre 1920 – Si j’étais jeune à l’heure actuelle, je serais sûrement communiste, d’ailleurs j’incline encore de ce côté mais j’ai la cinquantaine, j’ai vécu la guerre […] et j’appelle de tous mes vœux le socialisme qui laissera les hommes vivre tranquillement. […] On ne peut tout de même pas attendre d’un artiste, et qui plus est d’une femme, de s’y retrouver dans l’extrême complexité de la situation actuelle. En tant qu’artiste, j’ai le droit de puiser dans tout ce réservoir d’émotions, de m’en imprégner pour ensuite le restituer. J’ai ainsi donc le droit de représenter l’adieu des ouvriers à Liebknecht, de le leur dédier même, sans pour autant être sur la ligne politique de Liebknecht. »

« À la mémoire de Karl Liebknecht » de Käthe Kollwitz © Käthe Kollwitz Museum Köln

Un « réservoir d’émotions », c’est ainsi qu’agit le journal de Käthe Kollwitz lorsqu’on y lit des réflexions intimes. Il est presque gênant de les évoquer tant elles sont reçues comme des confidences ; la lecture prolongée rapproche inévitablement l’auteure de son lecteur, même si ce dernier n’était sans doute pas envisagé. La diariste fait par exemple le récit de ses rêves de rapports sexuels, parfois avec un de ses fils. De façon obsessionnelle mais sans forcément le formuler, elle met en relation son désir sexuel et son travail d’artiste. L’approche de la ménopause lui fait craindre de tomber dans une profonde stérilité créatrice. À partir de 1921, quand naissent ses petits-enfants, le journal prend une autre tournure. Un échange épistolaire avec Romain Rolland, en 1922, rappelle son amour du sentiment international ou, du moins, européen. Elle lui écrit : « Pendant toute la guerre, durant ces quatre sombres années, votre nom – et un petit nombre d’autres – a été une sorte de consolation car vous défendiez ce que nous désirions tant entendre. »

Un ultime séjour hors d’Allemagne, en Belgique, à la fin du mois de juillet 1932, lui permet d’assister à l’installation des Parents en deuil. Puis les nazis lui ôtent tout droit à la parole : elle doit quitter l’Académie des arts, elle n’a plus le droit d’exposer. Les notes deviennent plus rares dans son journal et expriment laconiquement l’effroi suscité par le sort réservé aux juifs. Le 13 juillet 1936, dans un texte séparé, elle fait le récit glaçant de la visite de deux agents de la police judiciaire venus l’interroger au sujet d’un entretien qu’elle a accordé à un journaliste russe : en cas de récidive, la menace du camp de concentration plane désormais sur elle. En mai 1943, elle clôt son journal par une citation de Goethe : « Laissons nos religions respectives tranquilles… je suis la vérité des cinq sens. » Sans doute s’est-elle éteinte le 22 avril 1945, loin de Berlin, dans la campagne saxonne où elle avait trouvé refuge, avec cette lucidité qui, en octobre 1918, lui donnait de grandes espérances pour l’Allemagne.