Dans Cow-Boy, le poète Jean-Michel Espitallier mène une enquête un peu particulière sur le destin oublié de son grand-père, Eugène, originaire d’un petit village des Hautes-Alpes et parti un beau jour du début des années 1900 vers la Californie pour devenir cow-boy, avant de choisir de revenir mystérieusement en France, et d’y rester.

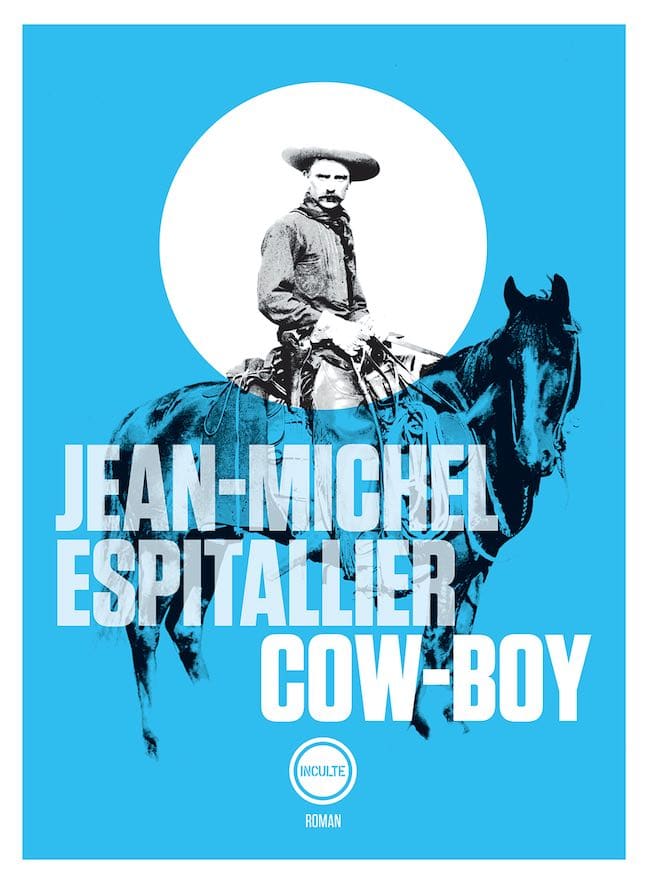

Jean-Michel Espitallier, Cow-Boy. Inculte, 144 p., 15,90 €

Du « néant sifflement-silence englué grasse épaisseur d’anti-temps passé-présent-futur » dont « on ne sait rien », d’un passé tellurique où la mémoire se perd et se troue à mesure que le temps avance, Jean-Michel Espitallier exhume un cow-boy mystérieux, « pauvre cow-boy solitaire » des plaines californiennes, « great granddad » pris dans un roman familial bricolé et mort dans les années 1930 dans les Alpes, grand-père fantomatique trop vite oublié.

D’Eugène, né à Ancelle en 1887 et parti avec son frère Louis pour la Californie, son petit-fils dit ne rien savoir et décide par l’écriture de « remplir ce vide avec des choses fabriquées, des jeux de piste et des empilements ». La figure du cow-boy se construit ainsi autour du vide et de l’absence, par bribes de mots en mouvement (« Cargo-Sirènes », « Transatlantique »), strates de temps (« Avant Eugène », « Pendant Eugène » « Après Eugène ») et d’espace infinis (« America », « La Californie », « Là-bas »). Au creux de courts chapitres, le grand-père Eugène se fragmente et s’invente dans une écriture variée qui avance par listes, fulgurances, répétitions et silences.

Jean-Michel Espitallier © Hannah Assouline

Jean-Michel Espitallier compose ainsi une figure complexe, empreinte tout à la fois de fragilité et de puissance. La description de l’arrivée d’Eugène à Ellis Island avec son frère Louis révèle avec humour son dénuement, sa grâce maladroite : « Eugène se prend peut-être une escarbille dans l’œil et son regard se floute dans une petite buée de larmes. Il n’est pas très dégourdi, Eugène. Il doit avoir dans les dix-sept ou dix-huit ans ». Jean-Michel Espitallier découpe une figure de cow-boy qui n’en est pas tout à fait un, qui ne ressemble ni aux images nettes et nimbées de lumière crue des westerns ni aux chansons héroïques des plaines californiennes. Eugène se dessine dans le trouble des paysages qui défilent à travers les vitres des trains et des hublots qui le mènent en Californie et le remmènent en France. La photographie du fragment de ses yeux plissés à la fin du récit souligne le flou dans lequel il est pris. Anti-héros, Eugène est vite abandonné par son frère Louis qui part faire fortune tandis qu’il choisit, lui, de continuer encore un temps à garder les vaches puis, pour une raison qui demeurera un mystère malgré les hypothèses (« Le mal du pays », « La guerre »), de rentrer au pays.

Pourtant, si Eugène apparaît comme un personnage fragile, voire impuissant (il ne parvient pas à se défaire de la famille, des ancêtres et des atavismes qui l’obligent à rester dans les Alpes une fois rentré), le langage qui anime le récit lui insuffle une forme de vie et de force sans pathos. Ni tout à fait héros, ni tout à fait anti-héros, Eugène, jusqu’à son retour fatal dans les Alpes, est un personnage insaisissable, flottant entre les lieux, les époques et les variations des langues. Jean-Michel Espitallier inscrit aussi bien la figure de son grand-père dans un espace-temps originel sans mesure, où les mots s’accolent avec violence (« dans l’outre-noir du plus obscur lointain sans temps soupière-centrifugeuse bruits tellement hors bruit que silence pâte feulements telluriques + feu + lave antimatière »), que dans une histoire politique américaine où s’égrènent les crimes racistes. Sa vie se décline encore dans des chansons en anglais de cow-boy, « Home on the range », des listes de toponymes, de dates, ou encore des descriptions lyriques de paysages. Sans se muer en exercice de style, Cow-Boy parvient à faire d’Eugène un personnage de rêve avant tout en mouvement et fort de celui-ci.

Cette instabilité maîtrisée de la langue renvoie au déchirement qui constitue Eugène. Pris entre un avant et un après, mais aussi un ici et un là-bas qui se retournent sans cesse l’un sur l’autre, Eugène, mélancolique, est habité par « l’immense mal du pays [qui] plane sur l’Amérique », saisi dans une longue et magnifique liste de noms : « Montpelier (Vermont), Naples (Floride), Alexandria (Indiana), Berlin (Connecticut), Palestine (Texas), Babylone (New York), Brighton (Colorado), Lebanon (Indiana)… ». Si Jean-Michel Espitallier inscrit l’histoire fantasmée de son grand-père dans cette diversité et cette discontinuité, c’est pour mieux saisir le flou qui cerne son image, mieux le dire par tous ses bords indéfinis. Afin de décrire un grand-père cow-boy qui n’est pas celui du film ou de la chanson, il fallait inventer une forme déjouant le genre de l’enquête et celui du récit des origines. Le foisonnement de l’écriture en constitue l’un des puissants ressorts.

La stratégie des hypothèses que l’auteur décline sur plusieurs chapitres, des « peut-être » et des formes interrogatives qui se démultiplient, confirme la fragilité ambivalente du personnage. L’écriture par tâtonnements, touches et questions, couve en elle une force d’affirmation poétique : « New York ! Eugène a-t-il vu le fouillis acier béton entrepôts quais grues échevelé de fumées ? Le ballet des remorqueurs et des trains de péniches transportant wagons, machines, marchandises ? Et les ferries approchant la gare maritime sur l’East River, du côté de Battery Park ? Les a-t-il vus déverser leurs flots d’hommes en gabardine, costume, chapeaux mous courant sur le bitume vers des bureaux à palanquées de machines à écrire et liasses de papiers carbone ? » Ce voyage au bout de la nuit dont Eugène ne sortira pas indemne et dont son petit-fils s’empare ici sans l’avoir vu ouvre un imaginaire presque illimité. Si, comme l’affirme Giono en exergue, « quand on voit, on n’imagine plus », le voyage aller puis retour du grand-père, le défilement inversé des paysages qui rappellent la nostalgie du geste de la pellicule que l’on rembobine, donnent vie à un récit où les rêves et les images s’ouvrent en liberté.