L’histoire du journalisme a, comme en littérature, en art, en musique et dans les sciences, occulté le rôle joué par les femmes. Le nouveau livre de Marie-Ève Thérenty, spécialiste des relations entre presse et littérature, auteure de La littérature au quotidien. Poétiques journalistiques au XIXe siècle (Seuil, 2007), vient fort à propos réparer cette lacune. Loin d’une réhabilitation héroïsante, elle propose un examen objectif et lumineux des conditions d’accès à ce métier du début du XIXe siècle à 1945 pour des femmes alors exclues de la politique, et de leurs manières spécifiques de pratiquer le journalisme dans cette situation de « subalternes » souvent raillées et dénigrées, quand elles ne sont pas assimilées à des prostituées.

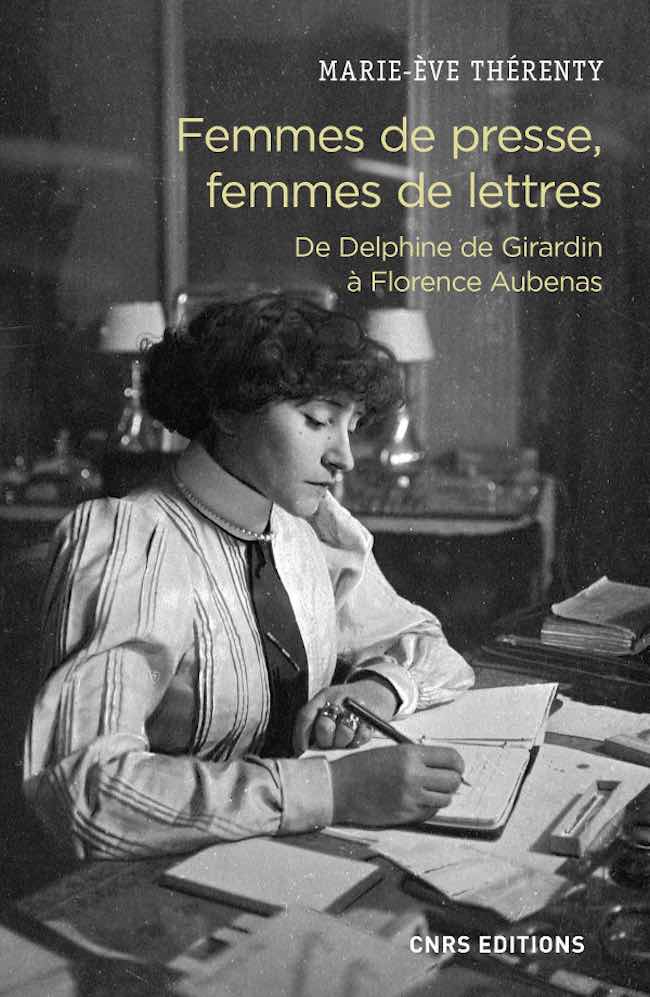

Marie-Ève Thérenty, Femmes de presse, femmes de lettres. De Delphine de Girardin à Florence Aubenas. CNRS Éditions, 400 p., 25 €

Célibataires, veuves ou séparées, les femmes journalistes ont souvent accédé à cette activité par nécessité, quand elles ne sont pas filles ou épouses d’hommes de plume, socialisées par procuration au sein d’un milieu qui leur est interdit. Certes, elles peuvent faire valoir d’illustres prédécesseures en la personne de Mme de Sévigné, de Mme d’Huxelles ou de Mme Dunoyer, et prendre exemple sur leurs consœurs anglo-américaines, lesquelles ont déjà fait leurs preuves. Les spécificités de leur pratique tiennent non pas à une quelconque différence d’essence entre écritures masculine et féminine, mais à cette position très particulière d’extranéité dans un espace public monopolisé par les hommes. De la publicisation du potin mondain à ce qu’on n’appelle pas encore le care en passant par la description détaillée et empathique, ces écritures inventent un espace d’extraterritorialité au sein de la presse française en plein essor, qui donne du relief à la polyphonie du journal, faisant entendre ces voix subalternes par-delà les pseudonymes masculins dont elles s’affublent fréquemment. L’ouvrage de Marie-Ève Thérenty se structure autour de six modèles incarnés chacun par un personnage mythologique ou fictionnel revendiqué.

En premier lieu, les Pénélope, figure de la chroniqueuse inaugurée par Delphine de Girardin qui fixe les règles d’un genre appelé à la prospérité. Cette fille d’une romancière divorcée poussée par sa mère dans les salons littéraires épouse – faute de mieux – l’entrepreneur de presse Émile de Girardin. Fondateur en 1836 de La Presse, celui-ci lance la formule du roman-feuilleton et accueille la jeune génération romantique en son rez-de-chaussée, offrant à sa femme la case du jeudi. Faisant des espaces semi-privés son territoire, « Le courrier de Paris », signé du pseudonyme du vicomte Charles de Launay, innove par une poétique qui emprunte au roman (anecdotes fictionnalisées), à la lettre, à la conversation et à l’écriture intime, et qui crée un effet de polyphonie en introduisant une note critique, ironique et distanciée par rapport au discours sérieux du premier-Paris et du reste du journal. Cette posture est bien illustrée par cet extrait de son courrier du 15 décembre 1836 qui décrit le salon de madame de Lieven : « Madame de L… a choisi le seul rôle politique qui convienne à une femme : elle n’agit pas, elle inspire ceux qui agissent ; elle ne fait pas de la politique, elle permet que la politique se fasse par elle, et puisqu’il faut que tout le monde ait dit ce mot-là une fois en sa vie, nous dirons que dans son salon, elle règne et ne gouverne pas».

« Lieu oblique de résistance », ainsi que la décrit Marie-Ève Thérenty, la chronique est investie dès le Second Empire par des hommes. À part quelques exceptions comme la comtesse Dash, qui fut ghostwriter pour le compte d’Alexandre Dumas, et signait Henri Desroches ses chroniques dans Le Constitutionnel, les « modistes des lettres », comme on les appelle alors, se voient reléguées à la petite presse, et bien sûr aux journaux de mode où parfois ce sont des hommes – voire d’illustres poètes tel Mallarmé – qui se cachent sous un pseudonyme féminin. Les femmes sont en revanche quasiment exclues de la presse satirique et des journaux bohèmes, et celles qui s’y risquent, à l’instar de Brohan, Dash ou Audouard, font l’âpre expérience de la guerre des sexes à ciel ouvert. La raillerie que s’attire Olympe Audouard pour avoir provoqué en duel Villemessant, le patron du Figaro, parce que le droit de réponse lui a été refusé est symptomatique. Ce genre de la chronique décline à la fin du siècle.

Marguerite Durand (1910) © Gallica/BnF

Le deuxième modèle, celui des Cassandre, symbolise les publicistes, qui osent parler politique sous un masque masculin. George Sand en est la figure emblématique, qui expérimente « toute la palette du journaliste et du reviewer », créant « une écriture journalistique marquée par la polémique, la fiction et le lyrisme », écrit Marie-Ève Thérenty. Consacrée par la Revue des Deux Mondes dont elle fut l’égérie, non sans batailler avec son directeur pour défendre ses droits, elle rompt en 1841 pour s’investir corps et âme dans la promotion des idées sociales. Dans la Revue indépendante, qu’elle fonde avec Pierre Leroux, elle se fait la voix des dominés, femmes, ouvriers, paysans, et dénonce des injustices sous des formes fictionnalisées. Ses revenus tirés de la publication de ses romans en feuilleton dans les grands quotidiens conservateurs lui permettent d’assumer cet engagement de façon entièrement désintéressée. La désillusion de l’après 1848 lui indiquera la voie d’une écriture plus personnelle et formellement inventive qui fera d’elle la pythie de la nation.

À part Sand, seules Marie d’Agoult et Christina de Belgiojoso parviennent à publier régulièrement dans la presse généraliste autre chose que des chroniques. Obsédée par la rivalité avec Sand, la première, qui signait Daniel Stern, affirme à cette époque son autorité de journaliste au féminin, notamment dans le domaine de la politique extérieure. Autorisé par la position d’extranéité, le ton prophétique dans lequel elle s’est illustrée fera des émules sous la Troisième République, notamment en la personne de Juliette Adam, la journaliste politique la plus en vue, fondatrice de La Nouvelle Revue où elle publie Marcelle Tinayre aux côtés de Flaubert et Maupassant, et de Claude Vignon, première journaliste parlementaire. Dans l’entre-deux-guerres, le journalisme diplomatique trouve en Louise Weiss et Geneviève Tabouis de nouvelles Cassandre au ton prophétique et à la plume acérée.

Séverine par l’atelier Nadar © Gallica/BnF

Les frondeuses ou Bradamante inventent une nouvelle forme de reportage dans des espaces publics qui les conduisent à transgresser les frontières de genre. Formée à l’école de Jules Vallès, Séverine en est la figure de proue. S’inscrivant à la suite de son maître dans la tradition de la chose vue, elle se spécialise dans le petit reportage de rue, n’hésite pas à descendre dans une mine de charbon, mettant en scène son corps de femme et ses dispositions à la compassion, l’empathie et la pitié. Elle est aux côtés de Marguerite Durand pour le lancement en 1897 de La Fronde, premier quotidien fait par des femmes, qui contribue à leur professionnalisation. La forme du reportage dont elles se font les spécialistes relève, écrit Marie-Ève Thérenty, du « journalisme d’identification », du « care » et de la « human interest story ». Cette forme se déploie pendant la Première Guerre mondiale dans le reportage d’infirmière au front, ou « le journalisme de l’ouvroir » à l’arrière. Rares sont celles qui, comme Colette et Andrée Viollis, parviennent à s’ériger en grands reporters de guerre.

Les aventurières ou amazones se distinguent des reporters par leur désir d’ailleurs, la volonté de fuir la nation, voire la civilisation européenne déclinante, et par des pratiques qui empruntent au récit de voyage et à l’ethnographie. Elles n’hésitent pas à transgresser les frontières nationales, sociales, culturelles et genrées, jusqu’à faire l’expérience de la dépersonnalisation. Devenue un mythe, Isabelle Eberhardt fut la première reporter de guerre ; convertie à l’islam, elle voyagea dans le Sahara sous le nom de Mahmoud Saadi, travestissement qui lui permit une immersion dans le sud oranais. Alexandra David-Néel séjourna, quant à elle, quatorze ans au Tibet. Sac à dos, Ella Maillart explora le Turkestan russe, puis la Mandchourie, avant de se rendre en Iran et en Afghanistan.

Isabelle Eberhardt (1895)

Après la Grande Guerre, le nombre de femmes journalistes croît, quoiqu’elles restent exclues des organisations professionnelles. Stigmatisées en tant que « Sappho », elles se professionnalisent et sont de plus en plus polyvalentes, alternant la chronique revisitée, le reportage plus ou moins spécialisé – de la chronique culinaire à la chronique judiciaire en passant par la chronique sportive, sans oublier la mode –, la critique dramatique, l’écho et le conte. Dans ces genres que Colette porta à leur plus haute littérarité, les prétendues vertus féminines – attention au détail, personnalisation, capacité à s’émouvoir – sont hautement prisées par une presse soucieuse d’élargir son public. À l’image de Maryse Choisy déguisée en prostituée, les femmes se distinguent aussi dans le reportage d’immersion ou vécu, tout en décalant le modèle états-unien du stunt journalism par la distance, l’ironie et la réflexivité.

Empruntée à Françoise Giroud, l’image de Dalila est choisie par Marie-Ève Thérenty pour incarner les grandes reporters, en raison du climat de compétition qui entourait un genre peu accessible aux femmes, mais qui n’empêcha pas Andrée Viollis de rivaliser avec Albert Londres. Il s’agit souvent d’un journalisme partisan, qu’illustre une Édith Thomas s’immergeant en 1937 dans les milieux populaires autrichiens pour le compte de Ce Soir. Cette même année, Gerda Taro, couvrant la guerre d’Espagne auprès des Républicains, fut la première femme reporter à laisser sa vie dans un combat. Elle fut, comme nombre de femmes reporters, également photographe. Ses clichés de la guerre civile espagnole ont été, on s’en souvient, miraculeusement retrouvés, avec ceux de son compagnon Robert Capa, dans une valise au Mexique en 2007.

Si l’enquête de Marie-Ève Thérenty s’arrête en 1945, quand les conditions d’accès au métier s’homogénéisent et que les normes de la presse d’information s’imposent en France, le livre se clôt sur trois portraits plus contemporains, ceux de Françoise Giroud, Marguerite Duras et Florence Aubenas, dont l’auteure montre, avec la même acuité, ce que leur pratique doit à cette tradition obsolète du journalisme littéraire.

![Collectif[1], La condition intérimaire, La Dispute, 2024, 164 pages. Delphine Serre, Ultime recours. Accidents du travail et maladies professionnelles en procès, Raisons d’agir éditions, 2024, 154 pages. Éric Louis, Casser du sucre à la pioche, chronique de la mort au travail, Rennes, Éditions du Commun, 2024, 140 pages.](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2024/10/1600px-A_Warning_To_Be_Careful_While_Working_Eine_Mahnung_zur_Vorsicht_bei_der_Arbeit_MET_DP344663.jpg)