Les voyages du capitaine Cook ont suscité une floraison de publications, au premier rang desquelles figurent les journaux des officiers de bord et des savants embarqués. L’édition française n’a guère donné accès à ces documents, en ne publiant que des traductions partielles des écrits de Cook, et aucune de Forster, Banks et autres grands esprits ayant participé aux expéditions. Cette omission se voit en partie réparée aujourd’hui par la parution d’un récit, source certes mineure mais très stimulante pour rouvrir le débat sur les conditions de perception de l’altérité à travers la découverte de Cook par les insulaires océaniens. La lecture de la traduction française de cet ouvrage est un petit miracle éditorial et ethnographique, d’autant que le document est encadré par une préface et une postface éclairantes dues à l’une des meilleures historiennes françaises actuelles du Pacifique, Isabelle Merle.

Heinrich Zimmermann, Le dernier voyage du capitaine Cook. Trad. de l’allemand par Christophe Lucchese. Suivi de Interpréter la mort de Cook : les enquêtes de Marshall Sahlins par Isabelle Merle. Introduction et notes d’Isabelle Merle. Anacharsis, 160 p., 18 €

Johann Heinrich Zimmermann (1741-1805), bourrelier allemand originaire de Wiesloch dans le Bade-Wurtemberg, s’embarque le 12 mai de l’an 1776 à bord de la Discovery, vaisseau commandé par James Cook (1728-1779) pour le troisième et hélas dernier voyage du commodore écossais dans le Pacifique. Il sera assassiné à Hawaï le 14 février 1779.

L’expédition durera quatre ans et demi. Au cours du périple, notre artisan tient son journal mais secrètement parce que, explique-t-il, « la Grande-Bretagne, qui entreprend et finance les nouvelles découvertes au prix de lourds investissements, se réserve le droit de ne communiquer au monde que les observations de ses navigateurs ». L’auteur passe outre cette injonction monopolistique mercantile et publie en allemand en 1781, à Mannheim, à partir de ses notes prises en cachette, sa relation de voyage, sous le titre Reise um der Welt mit Capitain Cook.

Un ours blanc rencontré par James Cook

À Wiesloch, non loin de Heidelberg, on parle dans l’entre-soi, aujourd’hui comme davantage encore au XVIIIe siècle, le souabe, dialecte germanique que n’utilise pas l’auteur à l’écrit mais qui transparaît sans doute dans son style un peu gauche où nous percevons comme une « fraîcheur » d’expression, un rien décalée de la prose maîtrisée des lettrés de l’époque. Le traducteur rend à merveille ce premier degré stylistique d’un ouvrier indépendant allemand du XVIIIe siècle, au point qu’on regrette parfois de ne pas avoir en regard le texte en langue originale.

Avant de partir, notre voyageur, auteur d’occasion, connait son pays natal mais aussi Genève comme chaudronnier et doreur, Lyon en tant que fondeur de cloche et Londres où il travaille dans une sucrerie. Il porte donc sur le Pacifique, ses paysages et ses habitants, un regard tout imprégné des habitudes de son temps en Allemagne et plus largement en Europe.

Né un demi-siècle après Jean-Sébastien Bach (1685-1750), notre souabe à l’oreille aguerrie fait, par exemple, preuve d’une esthétique musicale incorporée qui le rend particulièrement sensible aux voix et chants des gens du Pacifique. Parmi de nombreuses notations sur ce thème, relevons, par exemple, celle-ci : « quelques-uns se mettaient à chanter, tantôt séparément, tantôt en chœur. À l’instar du chant guerrier, ce champ était très harmonieux, sans toutefois qu’il me soit donné d’en transcrire la mélodie ». Il s’intéresse aussi aux langues et prend même soin de noter, sur la côte nord-ouest américaine du Pacifique, des mots relatifs au don des Indiens Nuu-chah-multh, dénommés Nootka par Cook, mots qui renvoient sans doute, en l’occurrence, au potlatch, échange compétitif théorisé par Marcel Mauss dans son fameux Essai sur le don.

James Cook (1728-1779)

La question des rapports entre don et vol est centrale dans le texte de Zimmermann : les Océaniens procèdent à des échanges cérémoniels très impressionnants et élaborés mais, nuitamment, montent dans les vaisseaux de la perfide Albion et s’y emparent de tout ce qui leur tombe sous la main, à la grande colère du capitaine. Cook fait tout, parfois au mépris de ses principes humanistes, pour récupérer les biens dérobés. En insistant sur la cupidité partagée des insulaires et des navigateurs, Zimmermann, sans le savoir, maltraite au passage l’opposition devenue canonique en anthropologie entre l’idéologie du don paisible et celle agressive de ce que Marx appelait « l’intérêt tout nu ». Mais le don n’est pas un long fleuve tranquille exempt de calcul ; et le brutal accaparement des biens d’autrui n’est pas plus exempt de sa propre symbolique.

Ce livre est en outre riche de remarques relatives aux techniques de tressage, tissage, sculpture, observations que seule peut faire une personne sachant ce que travailler de ses mains veut dire. Et dans sa volonté, insatisfaite le plus souvent, de savoir ce qu’il en est des pratiques religieuses locales, Zimmermann ne se fait-il pas l’écho des inquiétudes théologiques du siècle des Lumières ?

Heinrich Zimmermann cherche dans l’autre ses propres certitudes et expériences ; et les indigènes font de même en distinguant d’emblée les chefs anglais des simples marins, les analogies de couleurs (le rouge et le blanc) et donc d’emblèmes entre les chapeaux des gradés britanniques et les coiffes des nobles hawaïens, en se disputant enfin la dépouille mortelle de Cook pour, comme les hommes du capitaine, en faire des reliques sacralisables.

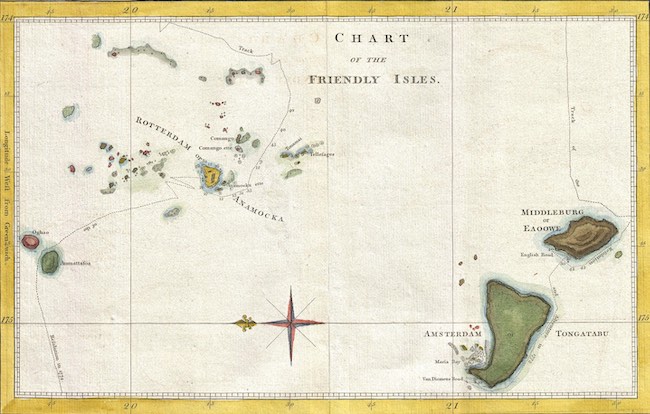

Carte des îles Tonga (1777)

Ces jeux de miroir concernent toute la rencontre entre un homme du Bade-Wurtemberg et des habitants du Pacifique. Les attaches et identifications de Heinrich Zimmermann d’une part et celles des indigènes d’autre part dressent en creux les portraits respectifs et fragmentaires des civilisations allemande et océanienne. Les deux entités ne communiquent que dans le malentendu. « Malentendu productif » qui permet aux Hawaïens de donner sens à l’événement : le surgissement du capitaine Cook à Hawaï en plein rituel ; les insulaires lui firent les honneurs dus à un roi-dieu appelé Lono. Zimmerman confirme : « Ils firent un dieu du Capitaine Cook sur l’île de O-waihi et érigèrent une effigie en son honneur. Ils l’appelèrent ‟O-runano te tuti”, O-runa signifiant dieu et tuti Cook ». Mais Sahlins traduit cette phrase par « Cook est en effet Lono ». Quoi qu’il en soit, en trouvant une place à Cook dans la cérémonie en cours, les Hawaïens rabattent la structure sur la conjoncture, comme si rien ne pouvait perturber l’ordre établi. Malentendu qui conforte aussi les Anglais dans leur conviction qu’ils sont décidément d’essence supérieure.

Cette belle mécanique symbolique a été analysée avec rigueur et finesse par Marshall Sahlins, documents d’archives à l’appui. Mais, pour autant, la question demeure : les Hawaïens ont-ils vraiment pris Cook pour un dieu ? L’idée agace les études postcoloniales et, plus sérieusement, nous renvoie à la critique des sources qui l’ont rendue crédible.

Isabelle Merle synthétise en fin d’ouvrage ce dossier toujours brûlant parce qu’il souligne les incertitudes pragmatistes : mais que font-ils donc là et pourquoi ? Ne faut-il pas supposer, comme des étudiants hawaïens de 1830, « une flexibilité des catégories culturelles lorsqu’elles se heurtent à des contradictions empiriques » ? En regard de ces hésitations, les déterminations essentialistes rigides (les Polynésiens pensent ainsi en toute circonstance parce que c’est leur « culture ») séduisent toujours les anthropologues. Il faut donc revenir aux textes et aux débats afin de retracer la généalogie de ces options et de comprendre pourquoi des Hawaïens ont pensé que le défunt Cook était toujours vivant et pourquoi certains anthropologues les croient encore. Décidément, le livre de Zimmermann mérite le détour.

![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)