Faire une histoire de la connerie semble une tâche sisyphéenne. On ne peut avoir que des aperçus. Mais ceux que donne la plaisante Histoire universelle de la connerie sont instructifs, même si l’ouvrage pèche par éclectisme. La philosophie devrait être vaccinée contre la connerie. Le récit par Serge Cospérec de la guerre des programmes qui a fait rage depuis plus de trente ans suggère qu’elle n’est pas à l’abri du virus.

Jean-François Marmion (dir.), Histoire universelle de la connerie. Sciences humaines, 490 p., 18 €

Serge Cospérec, La guerre des programmes (1975-2020). L’enseignement de la philosophie, une réforme impossible ? Préface de Jacques Bouveresse. Lambert-Lucas, 272 p., 24 €

Dans la foulée du succès de son premier recueil chez le même éditeur (Psychologie de la connerie, 2018), Jean-François Marmion a composé un volume jumeau, dont le titre rappelle l’Histoire universelle de l’infamie de Borges. C’est, comme on pouvait s’y attendre, un festival, qui va de la connerie chez les Grecs et les pharaons au Moyen Âge, en Inde, au temps des Lumières, mais aussi avec des articles sur le racisme, le sexisme, la mondialisation, et nombre d’autres sujets allant de la question des déchets au transhumanisme et à la biologie évolutionniste. Il y a quantité d’articles intelligents (c’est le moins qu’on puisse attendre), amusants, originaux, éclairants, des anecdotes à foison. Dans les cas tragiques de l’histoire, comme le montre Marc Ferro dans un superbe article sur l’aveuglement au XXe siècle, la connerie atteint des sommets : ses conséquences sont la mort de millions d’individus. On s’attardera moins sur l’interview du psychologue Steven Pinker qui, interrogé sur la question de savoir si la sélection naturelle sélectionne les cons, nous dit que les animaux sont des cons « selon nos standards ». Sans doute nous prennent-ils pour des bêtes selon les leurs.

Il est dommage que les auteurs de cette histoire tragicomique ne fassent pas de tentative pour définir la connerie, et se contentent d’un catalogue. C’est un grand défaut de notre époque, que nous ne soyons plus capables de la définir, et obligés de la confiner à l’insulte ou à la confession (« quel con ! », « quel con je fais ! »). Paul Veyne nous dit que la connerie est ce que les classiques appelaient la sottise. Mais il est loin d’être évident que la stultitia soit notre connerie, et que la connerie et la bêtise (que les auteurs de ce volume confondent souvent) soient identiques. Les siècles passés ont fait l’effort d’en déterminer les espèces, selon qu’elle venait d’un défaut d’intelligence, d’une incapacité morale ou d’une vanité sociale, et selon qu’elle était plus ou moins brute ou fine [1]. La littérature, comme les chansons de Brassens, est pleine de taxinomies des cons, même si le terme n’est apparu que tard. Il y a une tradition littéraire de l’examinatio stupiditatis, qui passait par l’épigramme, la satire, le roman, la poésie, le libelle. Pourquoi a-t-elle disparu ? Pourquoi ne fait-on plus d’épigrammes sur nos enflures médiatiques ?

La plupart des auteurs de ce livre traitent la connerie comme une simple figure de l’erreur ou de l’irrationalité. C’est un grand appauvrissement. On ne voit plus dans la connerie le manque d’esprit, comme les classiques, ni une figure du mal et de l’infini, comme chez les romantiques, ni même un produit de l’homme moyen, comme Musil. On n’y voit plus que la gaffe, celle de Gaston du même nom, celle de Bill Clinton quand il se laisse aller dans son bureau ovale, celle des espions du Rainbow Warrior qui ratent leur mission, des tontons qui flinguent mal, etc. Au moins Trump a-t-il gravé la Connerie dans le marbre volatil de Twitter. Le con n’est pas juste un idiot ou un crétin. On est con parce qu’on le veut bien. Cela fait de notre Héros l’objet d’une évaluation morale, au même titre que l’intelligent. Et les évaluations diffèrent selon les cas : Homais est bien plus coupable que Bouvard et Pécuchet.

On se prend à rêver d’une histoire parallèle de la raison et de l’intelligence (cela a déjà été fait !). Mais il n’est pas sûr qu’elle différerait de celle de la connerie car celle-ci n’est pas juste un double monstrueux de la raison, comme la folie ou la sottise, mais une perversion au sein même de la raison, une sorte de Caliban toujours à la traîne de Prospero, et prêt à prendre sa place. Une telle histoire serait celle, ennuyeuse et terne, de la sobriété et du bon sens. Cela ne la mettrait pas non plus à l’abri des guillotines du passé et du présent.

Les philosophes, comme le soutinrent jadis Schopenhauer, Nietzsche, Wittgenstein, entre autres, ne sont pas à l’abri de la connerie. Entre 1975 et aujourd’hui, une guerre picrocholine a fait rage en France autour des programmes du lycée en philosophie, opposant les conservateurs, qui défendaient l’idée que la classe dite « de philosophie » ne doit changer en rien, et les progressistes, qui pensaient qu’elle devait évoluer et réformer ses méthodes. Peu d’épisodes historiques récents illustrent mieux le fait que ceux qui ont la réputation d’être individuellement les moins cons, à savoir les professeurs de philosophie, peuvent être amenés à faire partie d’un mouvement de connerie collective.

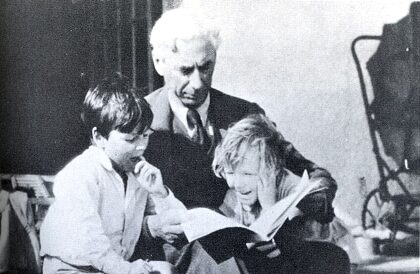

Jacques Villeret dans « Le dîner de cons », de Francis Veber

Serge Cospérec, qui a dirigé l’ACIREPH, l’association des progressistes, s’est fait le chroniqueur de cette guerre de Trente Ans, et des épisodes sibyllins qui opposèrent ceux qui voulaient que le programme de terminale en philosophie reste centré sur des « notions » parfaitement abstraites administrées par un mythique professeur, « seul auteur de son cours », et ceux qui auraient aimé qu’elle fût plus spécifique et moins absconse dans ses interrogations et ses exercices. Les enseignants se livrèrent, depuis les travaux du GREPH (Groupe de recherche sur l’enseignement philosophique) autour de Jacques Derrida, puis le rapport (très raisonnable) que celui-ci rédigea avec Jacques Bouveresse en 1989, puis le programme d’Alain Renaut en 1998 (lui aussi assez mesuré dans les changements qu’il préconisait), à une guerre sans merci, émaillée d’insultes, d’oukases, de coups bas institutionnels et personnels.

Ces épisodes sont surréalistes, car on se rend compte qu’en fait les protagonistes partageaient beaucoup de choses, à commencer par une dévotion envers leur discipline. Les enjeux ne pouvaient être que politiques et de pouvoir. Cela illustre parfaitement les fameuses trois lois de Carlo Cipolla dans Les lois fondamentales de la stupidité humaine (PUF, 2012) : 1) on sous-estime toujours le nombre de crétins en circulation (qui aurait cru qu’il y en eût tant chez les philosophes ?) ; 2) la probabilité qu’une personne soit stupide est indépendante des autres caractéristiques de cette personne (en l’occurrence celle d’être philosophe) ; 3) une personne stupide qui nuit à d’autres personnes n’en tire elle-même aucun bénéfice et même y perd souvent (ce qui fut le cas des conservateurs, qui gagnèrent la guerre, mais à la Pyrrhus). Il serait très intéressant de rapprocher cette guerre de programmes de la montée contemporaine de la philosophie médiatique. Plus la philosophie a disparu du lycée, plus elle s’est retrouvée dans les médias.

-

Peut-être les auteurs de ce volume auraient-ils pu tirer profit d’un dossier d’EaN sur la bêtise et ses formes et notamment de l’article de Marc Lebiez.