Ce roman raté est pathétique. Il date de 1968, soit de moins de deux ans avant l’effroyable mise en scène du 25 novembre 1970, au cours de laquelle Yukio Mishima, âgé de 45 ans, à la tête d’une « Association du bouclier » qu’il avait précisément fondée en 1968, se fait seppuku à Tôkyô devant le quartier général des Forces d’autodéfense, seules reliques d’une armée désormais non offensive que le Japon démocratique avait conservées après sa défaite.

Yukio Mishima, Vie à vendre. Trad. du japonais par Dominique Palmé. Gallimard, 272 p., 22 €

Le thème, morbide à souhait, du texte de Mishima, tient en peu de mots : un jeune homme vient de louper bêtement son suicide. Il décide alors de confier à d’autres le soin de le soulager de la vie en la leur vendant à bon prix, à charge pour eux d’utiliser ce contrat insolite au mieux de leurs intérêts.

S’ensuivent une série d’épisodes bouffons qui aboutissent à autant d’insuccès et brillent par leur invraisemblance programmée. Il s’agit pour l’auteur de parodier la littérature populaire, en particulier le roman policier et le roman d’espionnage, ce dernier genre fournissant le seul chapitre véritablement humoristique du livre, où le héros, devenu déchiffreur talentueux, décrypte les messages secrets d’une ambassade étrangère en arrosant du jus des carottes qu’il vient de mâchouiller des documents ultra confidentiels.

Ces facéties dignes des premiers contes d’Edgar Poe, les moins subtils, ou plutôt même des aventures des Pieds Nickelés, obéissent aux lois d’extrême simplification de cette matière dépourvue de visée littéraire. Elles ont un caractère schématique et mécanique d’autant plus accentué que les personnages qui y apparaissent se réduisent à des silhouettes délibérément privées de profondeur, sortes de figures de carton que le narrateur qui dit Je semble considérer avec autant de mépris que sa propre vie.

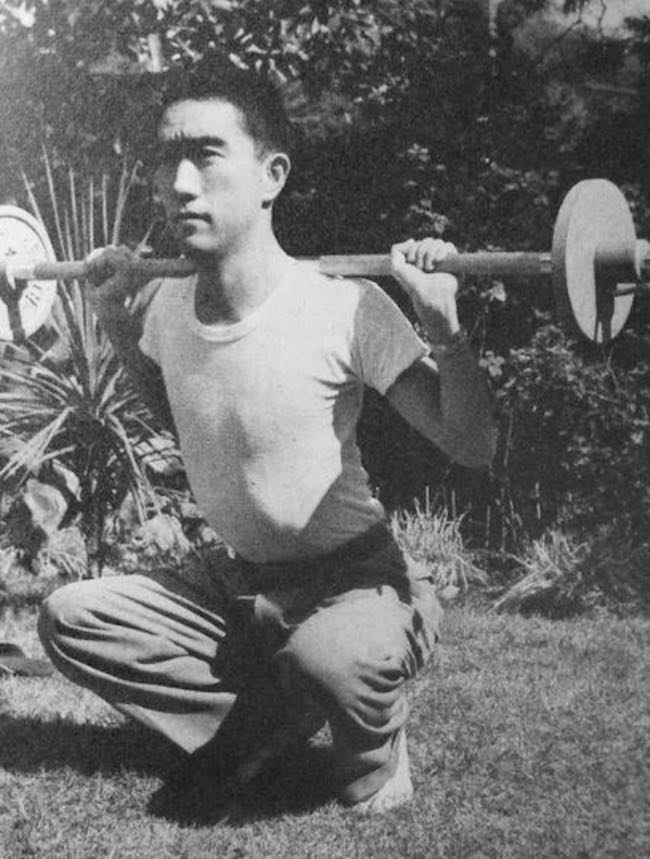

Yukio Mishima (1955)

Une seule séquence narrative fait exception, celle de la femme vampire qui achète, par l’intermédiaire de son fils unique, le droit de tuer celui qu’elle a payé en buvant chaque soir un peu plus de son sang (elle finit pourtant, en se suicidant, par lui laisser la vie sauve). Mais le récit vacille à peine dans ce cas limite de comportement pervers, faute de consistance psychologique du personnage féminin.

L’imperfection du livre, qui est patente, n’empêche pourtant pas le lecteur d’en éprouver souvent le charme insidieux. Est-ce seulement parce que nous savons à quel point sa trame préfigure l’absurde tragédie Grand Guignol de 1970, et cela jusqu’en ses moindres détails (par exemple, conformément à l’éthique guerrière du samouraï, Mishima le ventre ouvert a demandé à son adjoint Morita de lui couper la tête : comme Hanio, héros du livre, il a donc recherché et malheureusement réussi un suicide non pas solitaire mais assisté) ?

En fait non. Malgré son apparence de texte bâclé, le roman parvient à camper au moins un personnage, celui du narrateur auteur, et à nous faire sentir, dans les derniers chapitres dont le ton change (beaucoup moins guilleret), que la conclusion du livre ne pourra qu’être inachevée, donc déceptive. Toujours vivant, qu’est-ce que Hanio pourra bien faire de son existence ? Ce garçon dégoûté de tout, et d’abord de la « vie des chiens », selon l’expression d’André Breton, que mènent ses semblables, ne tient-il pas néanmoins par ses fibres sensorielles à la beauté sublime des constellations ?

Ainsi finit le lucide ou piètre héros : incertain de désirer la mort. Que n’a-t-il su convaincre Mishima son créateur de préférer l’imperfection du monde à la séduction du néant !