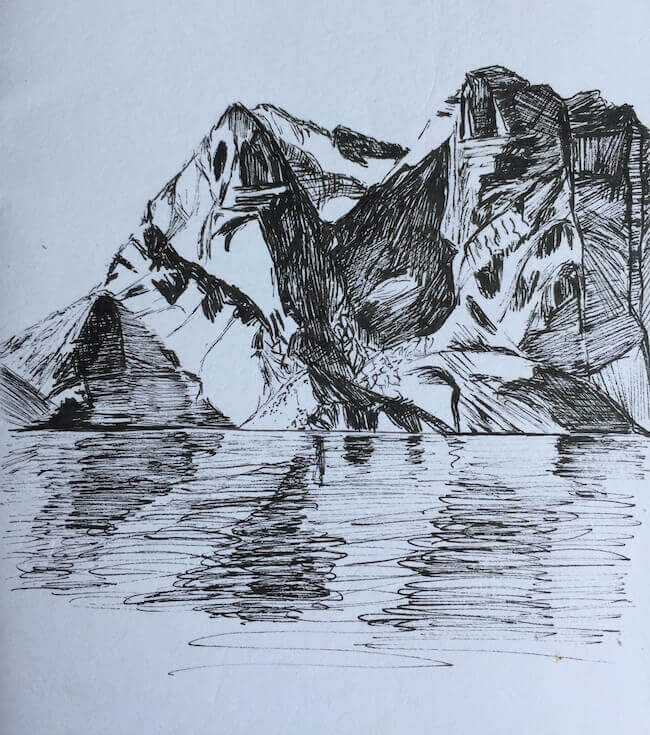

Avec Neiges intérieures, Anne-Sophie Subilia nous emmène aux confins du monde habitable, là où une tradition mythographique raconte (selon une gravure vue par la narratrice) qu’Apollon hyperboréen venait se régénérer : au pôle Nord. Peu familiers des choses de la mer, la narratrice et trois autres paysagistes ont embarqué à bord d’un voilier afin de longer le Groenland. La vaine démesure du paysage, la dureté de la vie à bord, loin de les régénérer, exacerbent et exposent leurs solitudes respectives. « Mon Dieu, reviens vite me chercher », écrit l’un d’eux dans son journal intime. Le carnet de la narratrice, à l’écriture dépouillée, fait la chronique intime et collective de ce voyage, livre ses émotions et donne peu à peu à entendre la violence de sa propre histoire.

Anne-Sophie Subilia, Neiges intérieures. Zoé, 160 p., 16 €

© Anne-Sophie Subilia

Parcouru au pas de course lors des joggings de la narratrice, observé depuis le bateau, ou décrit lors de pauses solitaires, le paysage qui a motivé le voyage des personnages est beau, comme on dit. Mais il est aussi, au fil des jours et des notations, terriblement désolé. Les traces de vie humaine sont éparses : ce sont des cabanes fragiles et vides, destinées à des chasseurs de passage, et les objets qu’on y trouve (douilles, allumettes, veste de pêcheur) rendent plus poignante encore l’absence d’habitants « Jusqu’à présent, aucune cabane ne me laisse indifférente. Je fais plus que les inventorier. Elles me passionnent », écrit la narratrice.

Les hameaux rencontrés, construits pour de hâtifs forages, sont pour la plupart abandonnés et les aurores boréales confèrent à cet abandon une dimension religieuse. « Elles dansent très lentement au-dessus des toits défaits, effondrés, du hameau. S’échappent des bordures d’un grand nuage soufflé. […] Quoi qu’il arrive à ce site, je prie pour que le vent balaie l’ambiance oppressante, délivre les morts du purgatoire. » Quant aux traces animales, elles sont, dans l’immensité sans chemin de la toundra, presque inexistantes, du moins pour l’œil de la narratrice. Peu à peu, nos paysagistes qui venaient chercher un peu d’inspiration pour un projet de cité alpine se trouvent désorientés par toute cette immensité glaciale et de surcroît vouée à disparaitre, par les aléas de la mer également : leur projet se délite et le périple semble long. Alors le carnet de bord devient une façon de chroniquer ce temps de disgrâce.

Anne-Sophie Subilia © D. R.

Au registre de la disgrâce, il y a – outre le froid, la fatigue et l’absence d’intimité – les petites cruautés qui renforcent la solitude des uns et des autres. Un jour, la narratrice remarque qu’elle pêche et éviscère bien plus de poissons que nécessaire. Un autre jour, S. et T. tuent d’une balle dans la tête un phoque venu jouer : ils voudraient connaitre le goût de sa chair. Ailleurs, au pied d’une falaise immense, il faut recadrer T. qui est prêt à laisser mourir des faucons gerfauts – par amusement. À bord, C., qui est venue avec un équipement flambant neuf, qui collectionne des coquilles d’oursins, qui ne supporte pas de tuer un animal et souhaite que l’on sauve la petite étoile de mer accrochée à l’ancre, est la cible des moqueries régulières, insidieuses, du capitaine et de son second, qui l’ont, de façon ambivalente, surnommée « Miss ». La narratrice (surnommée « Mousse », autre ambivalence) ne s’y oppose pas, du moins pas toujours : par jalousie envers cette autre femme du bateau, par désir de faire groupe, par lâcheté, par ambivalence, ou par excès de solitude et de disgrâces personnelles. Mais les notations de son carnet sont sans complaisance : « C. se sent à part. Elle a besoin d’amitié./Je n’arrive pas à la lui donner, je sens une résistance difficile à expliquer./J’aimerais la voir encore un peu souffrir et s’enlaidir, qu’ils la châtient. Ça me rassure sur ma propre place dans la communauté. » Elles enregistrent la hantise d’une violence gratuite, biblique, qui rôde dans les détails. On se croirait, parfois, dans la méchanceté d’un film de Robert Bresson.

Tout, certes, n’est pas petites ou grandes cruautés. Il y a aussi des joie animalières – l’apparition affectueuse d’un lièvre blanc, celle d’un « petit peuple » de narvals et de bélugas –, des moments de contacts et de jeux, le pain que l’on pétrit pour les autres, les double rations servies sans mot dire à S. qui maigrit à vue d’œil, les tartines préparées pour C. ll y a, surtout, le moment où C. et la narratrice se lavent mutuellement les cheveux, ce qui bouleverse la narratrice, et donne au lecteur un brusque aperçu de l’étendue de sa solitude biographique. « Est-ce qu’on m’a déjà lavé les cheveux gratuitement ? Je n’ai pas de souvenir./Je cache mon émotion, le dos tourné je dis ‟merci tu fais ça bien”/Je compresse le reste de la gratitude à l’intérieur et mes carences affectives qui me font honte/ Mais elle a dû sentir que j’étais émue, parce qu’elle a dit qu’elle pourrait finir toute seule si je préférais rentrer me mettre près du poêle/Maintenant je suis coincée dans ce lien. » La scène ne comporte donc guère de malveillance, mais ici encore, au cœur d’un possible moment de connivence, l’un des rares du carnet, le thème de l’abandon affectif s’impose avec une force, une brutalité, voudrait-on dire, saisissantes. On avait frôlé un moment très simple de bonheur légèrement sensuel : il a été écarté. Et l’on se dit que l’abandon ne s’est pas laissé abandonner, qu’il s’agit d’une puissance qui ne se laisse pas facilement déloger.

© Anne-Sophie Subilia

La narratrice est sensible à l’âpreté d’un monde désolé qu’elle imagine – parfois – abandonné par Dieu, et qu’elle prend en charge, constamment, par l’intensité inquiète de son regard à elle, par le présent chaque jour recommencé de son écriture et de son attention aux autres et au paysage. Ainsi l’écriture du carnet de bord répond-elle pleinement, au jour le jour (même s’il n’est guère daté), à l’angoisse théologique de l’absence, et ce n’est pas le moindre mérite d’Anne-Sophie Subilia que de donner à entendre cette façon de faire résonner le monde. Ainsi la narratrice exorcise-t-elle, par ailleurs, la violence et la honte de sa propre histoire : à l’occasion de quelques souvenirs d’enfance, plus rares et précieux que les animaux sur la toundra, un peu de douceur passe, comme une gracieuse tombée de neige, et des pans de sa biographie se lèvent, avec une économie de mots qui les rend bouleversants mais qu’on sent aussi un peu rhétorique. Mais ne dévoilons pas tout. Loin d’être un simple récit de voyage au Groenland, Neiges intérieures offre une magnifique méditation sur l’extrême difficulté à dire l’abandon tout en invitant, quoique un peu en creux, à réfléchir à l’exploitation médusante, archétypale, qu’on peut faire de cet imaginaire et de son pouvoir de fascination.