Une horloge, un Opinel, une poignée de porte, quelques détails, de ceux qui disent une existence, ou qui rendent un être « affranchi de l’ordre du temps », selon la formule de Proust. Cette formule, Ruth Zylberman la reprend dans 209 rue Saint-Maur, Paris Xe, un livre faisant écho au film présenté en 2018 sur ARTE, Les enfants du 209 rue Saint-Maur, Paris Xe. Deux façons d’enquêter, de raconter l’histoire d’un immeuble, entre 1850 et nos jours, entre révolutions, crimes de Vichy et attentats de 2015.

Ruth Zylberman, 209 rue Saint-Maur, Paris Xe. Autobiographie d’un immeuble. Seuil, 448 p., 22 €

Les enfants du 209 rue Saint-Maur, Paris Xe. DVD ARTE, 20 €, et VOD

Livre, ai-je écrit, ne voulant pas enfermer ce texte dans un genre. C’est une enquête historique, l’autobiographie d’un immeuble, comme l’indique le sous-titre, mais c’est aussi et surtout un récit personnel, écrit par une romancière, auteure en 2015 de La direction de l’absent. Perec, Proust, Walter Benjamin et Éric Hazan sont là, qui traversent ces pages, puisqu’il est question de Paris, « terre natale », « petit pays » de Ruth Zylberman. Ce qui touche plus que tout, ce sont les réflexions d’une enquêtrice, qui « glane », « gratte », « creuse ». Des réflexions qui nous ramènent au présent et permettent de comprendre en quoi cette histoire nous concerne : ce qu’elle apprend, souvent, va à l’encontre de ce que nous croyons savoir. Cela défait la vision manichéenne que l’Occupation, en particulier, peut susciter, avec des « gentils » et des « méchants », mais cela confirme aussi qu’un camp s’est particulièrement compromis dans un crime. On y reviendra.

Au départ, l’auteure marche dans Paris, en quête de l’immeuble qui porte la charge historique nécessaire. Les immeubles de Paris sont un « peuple vivant ». Elle feuillette des annuaires, des listes de noms. C’est le travail de la documentariste qu’est également Ruth Zylberman. On lui doit par exemple Dissidents, les artisans de la liberté et Maurice Nadeau, le chemin de la vie, un portrait qu’elle avait réalisé sur les lieux de l’éditeur, écrivain et critique. Explorer donc, marcher jusqu’à trouver son « Amérique » : le 209 rue Saint-Maur.

« Les enfants du 209 rue Saint Maur » © Zadig Productions

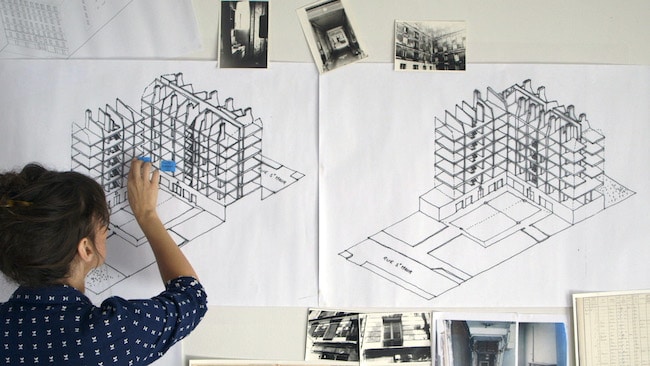

Un immeuble constitué de six étages et de quatre bâtiments. Avec sa cour, qui rappelle celle dans laquelle Truffaut avait tourné Domicile conjugal et fondé « l’architecture sensible de la mémoire ». Cet immeuble est un microcosme. Les quatre bâtiments et leurs couloirs forment un dédale, la cour un carrefour. La construction du livre est le fruit de cette architecture : c’est un texte dans lequel les époques et les êtres s’entrecroisent, les noms et prénoms apparaissent, s’éloignent et reviennent, comme s’ils étaient toujours les habitants qui entrent et sortent de l’immeuble. On peut s’y perdre ; il faut parfois oublier qui parle et ne retenir que l’incandescence des récits.

Après les noms, les recensements. Combien de personnes habitaient cet immeuble en 1926 ? en 1931 ? en 1936 ? Qui étaient ces locataires ? Et puis une liste, celle des enfants du 209, ceux qui font l’objet, on pourrait dire la matière vivante, du film, ces neuf enfants dont les noms à écrire ou à prononcer sont parfois difficiles, enfants qui fréquentaient, jusqu’au 15 juillet 1942, l’école d’en face, rue Saint-Maur. L’enquête se noue autour d’eux, d’abord incertaine, parce que les familles ont disparu, se sont dispersées mais des hasards incroyables se produisent. L’auteure retrouve ici ou là, et souvent loin, des témoins des faits, des rescapés ou des survivants. Nous n’entrerons pas dans les détails ; ils forment la trame du documentaire.

Quelques images cependant, que l’on retrouve dans le récit. Albert Baum a survécu aux camps. À Buchenwald, les déportés communistes l’ont sauvé. Pendant des années, il a vécu à Nevers, ne retournant rue Saint-Maur que dans ses rêves envolés, ou ses cauchemars. Il a tout perdu de son enfance, ou presque : dans l’appartement vidé, il a retrouvé une horloge, l’a réparée pour sa petite-fille qui le lui demandait. Après avoir voulu tout oublier, il a décidé, au début des années 1980, de témoigner dans les établissements scolaires. Cette horloge, comme le canif que son oncle lui avait prêté et qu’il a retrouvé dans la forêt, ce sont les objets qui font le lien. On trouvait quelque chose de semblable avec une montre bracelet dans Quoi de neuf sur la guerre ?, roman de Robert Bober.

Odette Diamant dans « Les enfants du 209 rue Saint-Maur » © Roni Katzenelson/Zadig Productions

L’autre détail que l’on retient, c’est la poignée dorée qui ouvre encore le 209. Henri a d’abord perdu ses parents en juillet 1942, puis sa mère adoptive n’a pas voulu le garder. Il s’est retrouvé, orphelin, aux États-Unis. Il a cherché à tout oublier. Ruth Zylberman le retrouve et filme Henri qui veut savoir ce qu’elle a appris, mais ne le veut pas dans le même temps : « J’ai laissé tout ça loin derrière moi. Je m’efforce de ne pas me souvenir car si j’oublie je suis heureux. Si je me souviens, la colère monte en moi. Quand vous êtes en colère, vous êtes le seul à souffrir, donc je suis heureux quand je ne suis pas en colère, quand je ne me souviens pas. » Il franchit néanmoins le pas, et l’Atlantique. Il marche rue Saint-Maur avec sa fille. Il interroge la réalisatrice, lui demandant si ses parents ont marché dans ces lieux, s’ils ont tourné la poignée dorée. Dans la cour pavée, il ne se rappelle d’abord pas, et puis soudain, aidé par l’auteure, il retrouve la mémoire, celle d’un enfant de deux ans à peine, que ses parents conduisaient aux bains municipaux : « C’était le corps d’Henri enfant qui, des décennies après avoir disparu dans les brouillards de la mémoire volontaire, réapparaissait ici même, face à moi, dans cet escalier, enfin libéré et affranchi de l’ordre du temps. »

Si ce livre a une vertu – et il en a plus d’une –, c’est de rendre la vie aux êtres qui ont peuplé cet immeuble. Les récits entrelacés forment un roman comme on en lit peu, parce que chaque histoire est singulière, chaque destin nous touche, comme ceux d’Albert, de Henri ou de Thérèse, la petite fille que cachaient les Dinanceau, une petite Anne Frank dont le ventre gargouillait à chaque rafle. Et que dire du fils d’Etla P. ? Il était le fils naturel de cette femme arrivée de Pologne, déportée en 1942 après avoir eu le temps de le confier à un couple, les Noël. Toute sa vie, il ignorera qui il est : élevé « cent pour cent catholique », il apprend son histoire grâce à l’enquête. Il comprend alors qu’il est le petit-fils de Szulim et Fruma, se répétant ces prénoms comme s’ils étaient magiques.

Si, à un moment, Ruth Zylberman déclare qu’elle est prête à « mettre son poing dans la gueule » de ceux qui défendent Pétain et sa politique à l’égard des Juifs, elle refuse tout manichéisme. Le meilleur exemple en est madame Massacré, ainsi que les Dinanceau. La première est la concierge. Au-dessus de chez elle, habite la famille d’Odette, traquée par la police française. Elle l’avertit des rafles, de même qu’elle cache des enfants chez elle. Les Dinanceau font de même, au risque de se déchirer. Le fils, Robert, s’est engagé dans la LVF. Le père, Désiré, ancien combattant et fidèle de Pétain, protège des Juifs, les cache lui aussi. Et quand son fils devient un danger, le père le menace d’un couteau. Ruth Zylberman est sous « le choc du récit de Jeanine qui m’oblige à déplacer la focale à laquelle je me suis finalement habituée – la douleur des victimes – et à me départir pour de bon de tout manichéisme rétrospectif. Je suis sonnée par cette tragédie qui se rejoue à l’échelle familiale, dans les pauvres pièces du 209, celles de tout un pays ».

Ruth Zylberman © Bénédicte Roscot

Autobiographie d’un immeuble, ce livre est heureusement marqué par la forte empreinte de son auteure. Ruth Zylberman est plongée dans les lieux comme dans le Temps. L’histoire qu’elle raconte est aussi celle de sa mère, survivante des camps, de son père, enfant caché. En une page qui m’impressionne, me parlant plus que tout, elle évoque ces rescapés que nous avons côtoyés : « Ces hommes et ces femmes qui ont survécu au-delà de leur propre mort, qui ont vaincu (par chance, par miracle) leur mort programmée, ont été la personnification du défi le plus radical. À la fois jamais revenus et revenus de tout, ils sont, pour leurs proches, des forteresses inexpugnables et croire en leur immortalité c’est d’une certaine manière, par capillarité, héritage, que sais-je, croire en la nôtre. Ce que je veux dire, c’est que leurs défaillances, la perspective de leur disparition sonne au-delà de la peine, comme une possible, quoique inéluctable, défaite face au mal. »

Quant au Paris populaire qu’elle décrit, c’est celui dans lequel elle a grandi. Ses pages sur l’histoire du bâtiment, à partir du Second Empire, rappellent le travail d’Éric Hazan sur la ville des révolutions, et celui, différent, de Michèle Audin : la rue Saint-Maur (on pourrait aussi écrire le 209 rue Saint-Maur de sang neuf rue saints morts) est le dernier bastion de la Commune. Elle paie un lourd tribut aux luttes révolutionnaires, et la Résistance communiste, qu’elle parle français, yiddish, ou ce savoureux « frandish » de Philippe, est là chez elle, même si c’est dans la clandestinité.

Au 209 rue Saint-Maur (années 1970)

Malgré la « gentrification » qu’a connue cet immeuble à partir des années 2000, les Portugais, les Algériens occupent toujours ces petits appartements qu’ils ont connus quand les bâtiments, laissés à l’abandon et squattés dans les années 1970, ont été habités par des immigrés pauvres, désireux de savoir si, comme leurs prédécesseurs venus de Pologne, on pouvait être heureux comme Dieu en France. Mohamed, le gardien actuel, Ahmed, un vieux chibani, ou l’autre Mohammed, cinéaste né à Sidi Bel Abbès, semblent le penser. Du moins on l’espère.

Ruth Zylberman déteste le devoir de mémoire ; elle préfère « être accompagnée sur le chemin de la vie ». Ce chemin, son livre magnifique, aussi magnifique que le documentaire, le trace. Ce chemin de la vie, c’est aussi celui que Daniel Mendelsohn voulait retrouver dans Les disparus. Il ne voulait pas parler des morts, mais des vivants. Je ne vois pas de meilleur voisinage que celui-là.

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)

![Quinn Slobodian, Le Capitalisme de l’apocalypse. Ou le rêve d’un monde sans démocratie, trad. de C. Le Roy, Seuil, 2025 [2023], 368 p., 25,50 € Arnaud Orain, Le Monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude (XVIe-XXIe siècle)](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/01/1920px-Yangshan-Port-Containers.jpg)