« Une voix forcenée, dérangée et dérangeante, désarçonnée et désarçonnante, armée et désarmante, en tout cas titubante et divagatrice ou divagante, passe par le filtre d’une autre figure » : c’est par ces mots que, lors de la parution de L’original, Yves Laplace définissait son narrateur. Il l’écrivait en 2004, cela reste vrai en 2020 avec L’exécrable, une vie possible de George Montandon.

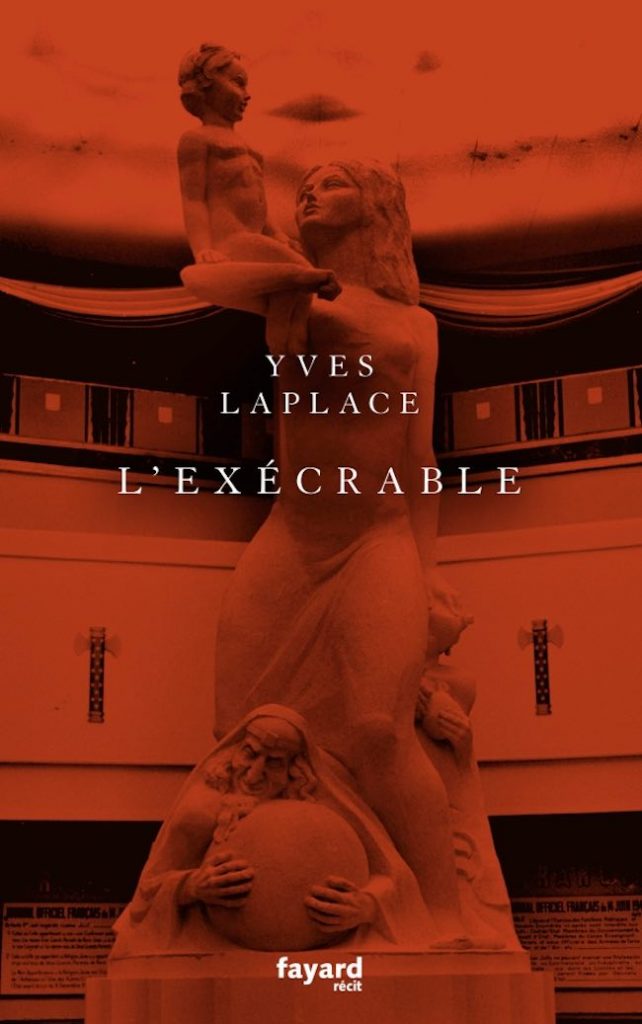

Yves Laplace, L’exécrable. Fayard, 352 p., 19 €

Pour qui ignore qui est Montandon, la couverture du récit donne une indication : il est à l’origine de l’exposition « Le Juif et la France », qui s’est tenue au palais Berlitz en septembre 1941. Outre les salles d’exposition censées expliquer à quoi on reconnaît le Juif (la majuscule qui essentialise est de son fait, comme l’explique Yves Laplace dans les sources précises qu’il donne à la fin du livre), on doit à Montandon l’idée de la statue : la mère modèle brandit l’enfant ; tous deux devraient remplacer la figure honnie placée au-dessous d’eux.

Montandon était médecin, anthropologue et ethnologue. D’abord fasciné par le bolchevisme, il avait voyagé en Sibérie, y avait rencontré son épouse et photographié les Aïnous. Il était né à proximité de Genève, la ville natale d’Yves Laplace mais aussi d’Oltramare, chef fasciste de l’entre-deux-guerres dont l’écrivain racontait l’histoire dans Plaine des héros. Voilà qui rassemble, même si d’autres attaches existent : « Nos vies sont tramées d’incidents sans liens les uns avec les autres, et cette parfaite absence de liens forme la matière de nos livres ». Le lien est solide, unissant la plupart des fictions et des récits d’Yves Laplace. En voltairien convaincu, l’écrivain est adepte du combat contre l’infâme et ici l’exécrable, et il ne rend pas aisément les armes.

Exécrable, Montandon l’est, on l’a deviné, pour l’ensemble de son œuvre et en particulier pour cette exposition parisienne qui, malgré ses 200 000 visiteurs, a été un relatif échec : on racolait dans les écoles, l’entrée était gratuite, mais bon. Échec double puisque le vrai responsable n’a pas été Montandon mais ce Paul Sézille évoqué par Jean Echenoz dans Vie de Gérard Fulmard : son antisémitisme le poussait à demander qu’on débaptise la rue Erlanger, la rue Meyerbeer ou la rue Halévy. Montandon, lui, qui prenait des photos, constituait des fiches et mesurait et pesait les crânes, avait trouvé un moyen radical d’identifier les belles femmes juives ou plutôt de les rendre facilement reconnaissables : il suffisait de leur couper le nez. La question du visage, du dévisagement si l’on ose dire, était l’une de ses obsessions. Il s’est trouvé des scientifiques pour admirer sa collection de photos de « négroïdes » et autres « asiates », et pour juger son classement pertinent.

Montandon, marié et père de deux jeunes femmes, avait quelque chose de ces époux ou pères excessifs, débordant d’amour pour ses « femmes ». Quand des résistants sont venus l’abattre en août 1944 à Clamart, il se faisait encore livrer des produits de luxe pour satisfaire ces trois personnes. Les versions concernant sa mort divergent. Pour certains, après avoir tiré sur des résistants, il aurait succombé à ses blessures. Pour d’autres, il aurait fui en Allemagne et y serait mort d’un cancer fin août. L’un de ses grands amis, Céline, dresse son portrait et relate cette période dans Féerie pour une autre fois. Le même Céline ne manquait pas d’idées, nous y reviendrons ; le brouet est bien indigeste.

Voilà donc l’exécrable qui obsède, épuise ou accable l’auteur. Il n’est pas le seul et la forme du récit comme les « rencontres » qu’il décrit méritent qu’on s’y arrête. Laplace est un architecte méticuleux. Chaque partie de son livre porte le titre d’un « acte de parole » et, de « prédiction » à « méditation », il cerne et décrit l’abomination comme son ancêtre de Ferney-Voltaire le faisait des ignominies d’un siècle qu’on appelle des Lumières, parfois avec des nuances de mépris. Aimer l’intelligence, l’ironie, la verve et le combat contre tous les obscurantismes n’est pas toujours « tendance ». Passons.

Le récit d’Yves Laplace mêle donc plusieurs formes de haines, la principale étant le fanatisme antisémite qui, s’il ne coupe plus de nez, pratique le crime. La première partie du livre est en ce sens un tourbillon dans lequel on est pris, entre Montandon, les terroristes comme Merah (mort comme lui en tirant d’une pièce fermée sur ses assaillants) et Coulibaly, mais aussi la famille de l’auteur et Marguerite Duras. On peut s’en étonner, ou se sentir étourdi. Une cohérence apparaît, qui tient sans doute au mot « amalgame », pris à la lettre : « L’amalgame est un mot issu de l’arabe : amal al-djama. Et du latin alchimiste : amalgama. Ce trouble étymologique porte en lui le conflit de civilisations auquel on l’impute ou qu’on lui impute, selon l’orientation choisie. L’amalgame désigne la fusion et l’impossibilité de la fusion. »

Le raisonnement d’Yves Laplace l’amène à prendre le mot à l’inverse de la fameuse expression « pas d’amalgame ! » qui, en général, conduit à en faire. Il met le fer dans la plaie et montre la fascination qui peut naitre entre bourreau et victime, prenant l’exemple de celle qu’on lit dans la figure du gestapiste dans La douleur de Marguerite Duras. L’ambiguïté du rapport était bien mise en relief dans son film par Emmanuel Finkiel, qui avait choisi Benoît Magimel, éminemment séduisant, pour incarner ce personnage. Mais cette équivoque peut revêtir des dimensions plus violentes. Le travail de l’écrivain, cette quête obstinée de l’exécrable qui le jette à un moment dans la dépression, l’amènerait même à abandonner l’écriture. Laplace montre ce qui unit les figures de l’avant-guerre et les terroristes contemporains. On lira dans les sources des extraits effrayants de la correspondance de Céline avec Marie Canavaggia. Le pamphlétaire trouve que Hitler a trouvé la « bonne solution » en faisant « surgir à l’improviste dans les réunions habituelles, dans les bistrots, des équipes de mitrailleuses et par salves, indistinctement, tuer tous les occupants ». Le tueur de Halle ou ceux qui ont sévi aux États-Unis n’ont pas lu la correspondance de Céline mais leur fanatisme les a éclairés, si l’on ose employer ce beau verbe.

Dans ce récit profus, tourbillonnant, bien dans la manière de son auteur qui mêle sinon les voix du moins les échos venus de partout, Marguerite Duras fait figure de repère. Certes, elle a été cette Marguerite Donnadieu qui attribuait un quota de papier aux éditeurs sous l’Occupation. Mais elle est aussi et surtout la résistante du réseau Morland, puis cette écrivaine incroyable, moitié initiatrice moitié pythie qui semblait annoncer l’improbable mais ne se trompait pas sur son temps et sur ce qui suivrait : « L’actuelle pensée ‟incorrecte” (ou pas) stipule qu’elle s’est alors trompée sur presque tout. Déplacez le curseur d’un souffle. Je vous défie de lui donner tort sur rien. »

Repère, seulement ? Non. Elle est à l’origine de la vocation d’Yves Laplace. Lahore, son deuxième roman, adopte le point de vue du Vice-Consul. La marraine du jeune Yves, Nadine, ressemble à Anne-Marie Stretter et en a toutes les fragilités. L’exécrable commence par un accident lors duquel elle traverse une baie vitrée et se blesse gravement. Cette traversée de la vitre, sinon du miroir, n’est-elle pas une métaphore à l’œuvre dans l’ensemble du récit ? Bien des êtres la font, amis de jeunesse à Genève, tel Mathieu, le proche compagnon devenu fou, ou Clara, détruite par les addictions dans les années 1970. Yves Laplace, le « petit page », échappe à cette destinée en écrivant, en rassemblant des fiches, des notes, en collectionnant, comme il le racontait si bien dans La réfutation, l’un de ses plus beaux romans.

Écrire, quand ce n’est pas mettre un nœud au mouchoir, nœud qui devient le livre, ce pourrait donc être cela, traverser les vitres au risque de se couper. Yves Laplace, qui parle ici d’un personnage né à quelques pas du Grand ou du Petit-Sac, ce Saconnex de son enfance, convoque Cendrars, qui partageait avec Montandon le goût du Nord, de la Russie et de la Sibérie, et dont le héros, Moravagine, a quelque chose d’effrayant, et de fascinant. Les êtres, les lieux, les questions que l’on se pose, que l’on pose comme autant de provocations nécessaires, c’est l’objet de ce récit : « Affronter Montandon revient à écrire le livre des noms, des visages, des lieux et des nombres. Du plus proche au plus lointain. Mais qui est ton prochain, face à l’exécrable ? Un fils ? Un frère ? Un cousin ? Un ami ? Une marraine ? Un étranger ? Un Juif ? » Je ne sais s’il y a une réponse. Sans doute beaucoup. Un livre qui ne laisse pas tranquille.