Avec Moi et Kaminski et Les arpenteurs du monde, Daniel Kehlmann s’est fait un nom dans la littérature contemporaine de langue allemande. En ressuscitant cette fois le personnage de Till l’Espiègle, il nous offre une variante de la célèbre légende populaire ; mais en donnant pour cadre à son histoire la guerre de Trente Ans, il nous propose une incursion dans le roman historique et recrée par la fiction l’atmosphère de cet interminable conflit qui mit l’Europe à feu et à sang, sur fond de religion et de chasse aux sorcières.

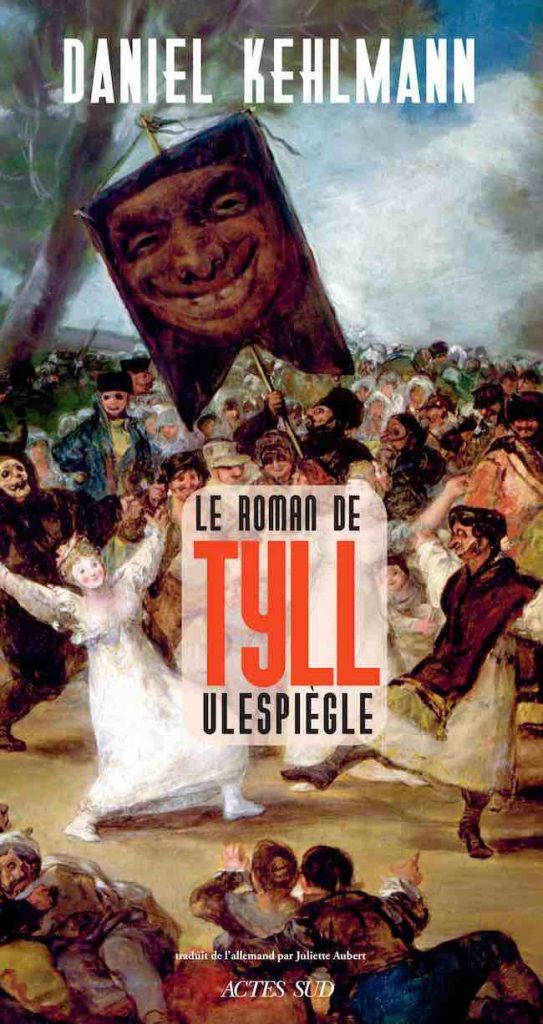

Daniel Kehlmann, Le roman de Tyll Ulespiègle. Trad. de l’allemand par Juliette Aubert. Actes Sud, 416 p., 23 €

Même si ses exploits ne furent relatés par écrit qu’en 1510, c’est au XIVe siècle que le personnage connu sous le nom de Till Eulenspiegel aurait vécu dans le nord de l’Allemagne. Héros récurrent du panthéon populaire, il fut adopté sans peine et rapidement par la langue française qui en profita pour s’enrichir d’un nouvel adjectif : Eulenspiegel se transforma en Till « l’espiègle », et son caractère facétieux et primesautier devint alors son attribut essentiel, reléguant la chouette (Eule) et le miroir (Spiegel) qui lui servaient d’emblèmes au magasin des accessoires.

Till, farceur adroit et spirituel, a fait son chemin, inspirant entre autres le compositeur Richard Strauss. Bien avant Daniel Kehlmann, la traduction française du Belge Charles De Coster (La légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d’Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs a été publié pour la première fois en 1867) lui fit faire un saut dans l’Histoire, au temps des Pays-Bas espagnols. En multipliant les pieds de nez à l’occupant,Till accédait au statut de héros vengeur et incarnait l’esprit de la Flandre rebelle. Un film de 1956, qui fut d’ailleurs loin de faire l’unanimité, réinterpréta selon les enjeux de l’époque ce personnage de résistant frondeur, et lui prêta les traits de Gérard Philipe.

Till ou Tyll, devenu dans la traduction française du roman de Daniel Kehlmann « Tyll Ulespiègle », comme pour souligner sa double hérédité, est donc de ces personnages qui jouissent d’une longévité exceptionnelle ou connaissent plusieurs vies. On le voit à la fin de la Légende de Charles De Coster ressortir de la terre de Flandre où on l’a enseveli, et reprendre la route « en chantant sa sixième chanson » – mais, précise l’auteur, « nul ne sait où il chanta la dernière ». Le voilà donc arraché à la mort, prêt pour de nouvelles aventures, et Daniel Kehlmann littéralement et littérairement légitimé à le propulser en pleine guerre de Trente Ans.

Daniel Kehlmann © Sven Paustian

Tyll est ici en partie conforme à sa légende : il exécute les tours qu’on lui connaît, provoque une émeute autour d’un amas de chaussures, vide un hôpital en terrorisant les malades ou fait parler un âne. Mais là n’est apparemment pas l’essentiel dans ce récit qui lui prête des pouvoirs hors du commun, peut-être surnaturels. Seul maître de ses décisions, Tyll surgit où et quand il le veut, comme le ferait un diable, et, lorsqu’il finit par chanter en effet sa fameuse chanson, les mots en sont obscurs, car « c’était sans doute une langue qu’il avait inventée ». Pourtant, tous autour de lui semblent le comprendre.

Son père mort, Tyll devient saltimbanque, rejoint ce « peuple itinérant » qui a rompu toute attache, abandonné toute protection, mais gagné sa liberté : et quand le maître mot est lâché, le héros de Daniel Kehlmann, tout à coup, nous semble plus proche, comme s’il avait encore franchi quelques siècles. Sa compagne, Nele, ni sœur ni épouse (« C’est bien mon frère, mais je ne suis pas sa sœur »), parcourt avec lui le pays. Acrobates et funambules, ils dansent sur les places publiques, mais Tyll danse « comme si son corps n’avait aucun poids », à défaut de pouvoir voler : échappant à la pesanteur du monde, sa danse traduit cette liberté qu’il ne cesse de revendiquer sous l’habit du Fou.

La guerre de Trente Ans vécue par Tyll passe pour la première des grandes boucheries européennes. L’enjeu de ce long conflit qui laissa l’Europe exsangue fut au moins autant politique que religieux, l’affrontement entre catholiques et protestants recouvrant les ambitions hégémoniques qui se heurtaient les unes aux autres, chacun des protagonistes cherchant à accroître son pouvoir et ses territoires ou, pour les moins puissants, à se faire une place au soleil dans cet imbroglio général. Les traités de Westphalie qui y mirent fin en 1648, après cinq années de dure négociation que le roman évoque aussi, passent cependant pour avoir inauguré une nouvelle ère en matière de diplomatie et de droit.

Car tous les monarques grands et petits que l’on rencontre ici (et pas toujours en majesté) y ont participé, à l’exception du roi d’Angleterre et du tsar de Russie qui restèrent en coulisse. Des millions de morts, des villes assiégées, saccagées, réduites en cendres, un déchaînement inédit d’atrocités, et, pour couronner le tout, des épidémies (la peste) et des meutes de loups qui se repaissent des morts, des faibles, des malades et des blessés exposés à tous les dangers. C’est cela que Tyll, façon Kehlmann, traverse et décrit, faisant humer au lecteur la puanteur qui se dégage des décombres comme des gigantesques camps militaires où s’entassent les mercenaires et leurs familles. Et les armées ne sont guère moins dangereuses dans leurs quartiers d’hiver que lorsqu’elles sont en campagne !

Au milieu du désastre, en marge du conflit religieux, les pratiques occultes prospèrent, car les gens ne savent littéralement plus à quel saint se vouer comme il est dit dès la première page. Partout on traque sorcières et adeptes de la magie noire pour les conduire au bûcher : le docteur Oswald Tesimond, personnage historiquement attesté, mêlé en Angleterre à la conspiration des Poudres, voyage en compagnie du docteur Athanasius Kircher, un savant important de l’époque. Daniel Kehlmann les dépeint en jésuites quelque peu fatigués et désabusés, mais sans pitié, acharnés à faire avouer le moindre suspect en le soumettant aux pires sévices, car « aucun procès ne peut se terminer sans aveux » et « sans la torture, personne n’avouerait jamais rien ! ». Un exemple parmi beaucoup d’autres de l’humour et du regard sarcastique de l’auteur. Cela n’empêche nullement les deux compères d’œuvrer au rayonnement de la science et de la connaissance, pourvu que le peuple soit tenu à l’écart : non sans malice, Kehlmann dénonce au passage ce souci de confisquer au profit d’une élite un savoir censé pervertir le peuple, car « un livre est une possibilité […] il est toujours prêt à parler ».

Avec Tyll Ulespiègle, Daniel Kehlmann nous plonge donc dans une Allemagne devenue champ de bataille généralisé, dans un XVIIe siècle qui, malgré les drames et les horreurs, est à plus d’un titre fondateur de ce que deviendront les pays européens. En composant cette fresque historique où l’imagination de l’écrivain se met au service de la vérité (« Tout cela est vrai, dit-il, même les choses inventées »), l’auteur s’inscrit dans une tradition qu’il revendique et renouvelle à la fois : outre le Simplicissimus de Grimmelshausen, le lecteur peut légitimement songer aux spectres de William Shakespeare, à ses rois déchus, trahis, abandonnés. Mais aussi au Wallenstein de Döblin, à la Mère Courage de Brecht. Plus près de nous, on croit même distinguer entre les lignes l’ombre tutélaire d’Umberto Eco. Comme pour ce dernier en tout cas, la narration se prête à merveille à une adaptation pour l’écran : ce fut déjà le cas pour Moi et Kaminski et pour Les arpenteurs du monde, et, s’il faut en croire la quatrième de couverture, Tyll sera à son tour, médias modernes obligent, le héros d’une série Netflix !

Une autre chose ne pouvait que séduire l’écrivain Daniel Kehlmannn tandis qu’il balayait l’histoire de ce temps : assister à la naissance – au forceps – de la langue allemande. Si la traduction de la Bible par Luther, un siècle auparavant, est considérée comme un élément fondateur, l’allemand « moderne », encore balbutiant, est alors bien loin de pouvoir rivaliser avec le français ou l’anglais comme langue de culture. Les paroles que Kehlmann place dans la bouche du jésuite Kircher, pourtant né en Allemagne, donnent une idée de sa réputation : « Mais l’allemand n’a aucun avenir. Premièrement, parce que c’est une langue hideuse, épaisse et malpropre, un idiome pour les gens incultes qui ne se baignent jamais ». Même constat pour la reine Elizabeth, la fille du roi d’Angleterre Jacques Ier qui erre par les terres dévastées pour faire valoir les droits de son époux Frédéric, le « roi d’un hiver » qui n’occupa le trône de Prague que le temps de déclencher le conflit. Elle se languit sans cesse de Londres et de son théâtre alors plus que florissant : « Dans les contrées allemandes, on ne connaissait pas le vrai théâtre, des comédiens pitoyables se déplaçaient sous la pluie en criant, sautillant, pétant et se tapant dessus. Sans doute était-ce dû à la grossièreté de la langue ».

Et pourtant, petite lueur dans la noirceur de l’époque, ce siècle baroque voit poindre une jeune littérature écrite dans cette nouvelle langue qui s’épanouira plus d’un siècle après avec Klopstock, Schiller ou Goethe. Un personnage, Wolkenstein, se réfère ici à cette poésie naissante, dont le Silésien Martin Opitz fut l’un des précurseurs et théoriciens : « C’est un poète allemand qui l’a écrit. Ce genre de choses existe maintenant. Des poètes allemands ! Il s’appelle Paul Fleming. »

Le roman de Tyll Ulespiègle est donc une œuvre étonnante, riche, écrite d’une plume alerte et dans une tonalité épique haute en couleur que le français de la traductrice restitue au mieux. La guerre de Trente Ans est sans doute un sujet grave, qui n’engendre pas a priori le rire, mais Daniel Kehlmann, avec son humour tendre ou cruel, trouve une nouvelle manière. Louvoyant entre la réalité historique et son propre imaginaire, il donne vie et chair à ces femmes et à ces hommes empêtrés dans un quotidien effroyable où germent pourtant déjà des temps nouveaux.