Il y a un an, lors d’un colloque international sur l’histoire de la Shoah à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), à Paris, des militants nationalistes polonais ont apostrophé des intervenants, parfois avec des propos antisémites. Invités à quitter la salle ou à se taire, ils sont revenus à plusieurs reprises. Les communications d’une trentaine de chercheurs ont quand même pu être entendues et discutées, et le colloque a été suivi d’une protestation officielle de la ministre française chargée de la Recherche auprès de son homologue polonais. Cet incident illustre l’atmosphère dans laquelle travaillent depuis trois ou quatre ans les historiens polonais de la Shoah. Les actes de ce colloque, qui paraissent sous le titre Les Polonais et la Shoah. Une nouvelle école historique, soulignent l’absurdité de ces vaines obstructions. Il comprend une vingtaine de contributions, qui témoignent de l’importance du travail que veulent museler les nationaux-conservateurs au pouvoir à Varsovie.

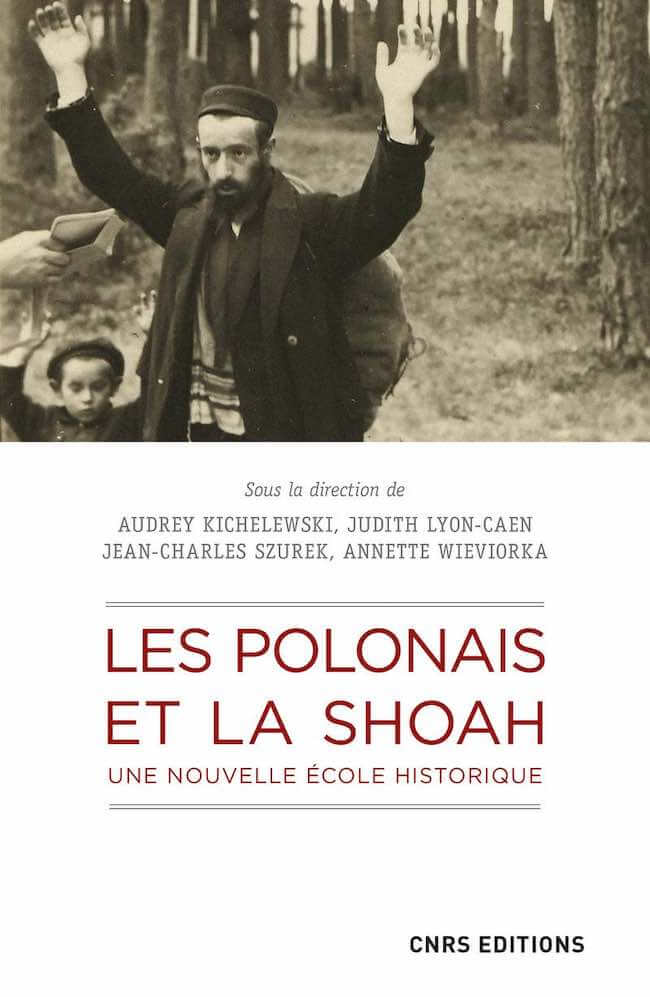

Audrey Kichelewski, Judith Lyon-Caen, Jean-Charles Szurek, Annette Wieviorka (dir.), Les Polonais et la Shoah. Une nouvelle école historique. CNRS Éditions, 320 p., 25 €

Ce travail est l’aboutissement d’un long mûrissement de cette historiographie, dans le monde et en Pologne. Événement majeur du XXe siècle, la Shoah est un fait social total qui a concerné l’ensemble de la société et qui informe sur le comportement de ses membres. Son étude historique a souvent été mêlée à des conflits de mémoire. Dans un premier temps, les historiens se sont concentrés sur les faits, il fallait établir la nature du crime contre toutes les formes de négation ou de relativisation. Puis les méthodologies et le champ étudié se sont élargis, on a écouté les survivants, les témoins, l’historiographie s’est considérablement renouvelée et diversifiée depuis l’œuvre pionnière de Raul Hilberg parue dans les années 1960. On s’est davantage intéressé aux conséquences de ces crimes de masse sur les sociétés où ils avaient eu lieu. Ce qui bousculait régulièrement les mémoires établies.

Déjà, Raul Hilberg avait entrepris une réflexion sur les comportements de ceux qui ont vu ou seulement connu les massacres ; dans un de ses derniers livres, il distinguait trois types de comportements : les bourreaux, les victimes et les bystanders. Son éditeur français a traduit ce dernier terme par « témoins » ; « spectateurs » aurait été plus judicieux. En fait, la nuance interrogeait les attitudes effectives. Que faisaient-ils face au crime ? La neutralité n’existe pas en de telles circonstances. De qui étaient-ils solidaires ? Certains préféraient traduire par « badauds ».

La découverte de nouvelles sources avec l’ouverture des archives dans l’ancien bloc soviétique et l’ampleur des campagnes de témoignages ont permis une approche à la fois plus globale et plus intime de l’événement. La grande synthèse de l’historien israélien Saul Friedländer, parue en 1997 et 2008, L’Allemagne nazie et les Juifs (2 vol., Seuil), en fut l’aboutissement le plus important. En convoquant de très nombreux témoins, Friedländer élargissait le propos. Il étudiait les réactions de la société où le crime était perpétré et il donnait la parole aux victimes (beaucoup ont laissé des écrits avant d’être tués). Ce sont, dit-il en substance, des conditions indispensables pour construire une histoire de l’extermination au plus près des victimes. Les documents administratifs allemands ne peuvent suffire.

Or, en plus de ces évolutions de méthode, l’ouverture démocratique de 1989 a placé les historiens de la Shoah des pays sortant du bloc soviétique devant une autre question. Ce sont leurs sociétés qui avaient assisté à l’extermination des Juifs. Les parents ou les grands-parents de ces historiens pouvaient avoir été parmi ces fameux bystanders. Comment s’étaient-ils comportés ? Ici l’histoire ébranlait au plus près la mémoire collective, voire l’histoire familiale. Quiconque s’intéressait honnêtement à la destruction des Juifs ne pouvait pas ne pas se poser la question ; d’autant que, dans les années 1990, les rescapés ou leurs enfants ont pu revenir sur place et participer à des débats, raconter ce qu’ils avaient vécu à des générations qui n’en savaient rien. Dès lors, plus que jamais, la Shoah s’est invitée dans tous les débats mémoriels qui agitaient des populations qui se croyaient libérées de leur passé avec la chute du mur de Berlin. Dans la plupart des pays (Russie, Ukraine, Lituanie, Hongrie ou Roumanie), les nouvelles autorités ont réussi à réduire ces interrogations, à en faire taire certaines, à les limiter à des déclarations formelles. En Pologne, vaste territoire sur lequel les Allemands établirent leurs centres de mise à mort et assassinèrent la majorité des six millions de Juifs transportés de toute l’Europe, il en fut autrement.

Le débat couvait depuis les années 1980, comme l’analyse avec précision Jean-Charles Szurek (chapitre 2) ; il éclata au grand jour en 2000-2001 lorsque l’historien Jan T. Gross révéla la responsabilité des Polonais dans l’assassinat de plusieurs centaines de Juifs, à Jedwabne, en juillet 1941. « La moitié d’un village avait brûlé, dans une grange, l’autre moitié du village » résumait-il dans un essai incisif, Les voisins (Fayard, 2002). Ce fut un choc.

Gross évoque ce moment dans la leçon qu’il a donnée au Collège de France, à l’invitation de Patrick Boucheron, en guise de conférence inaugurale au colloque de l’an dernier. Elle est reproduite en ouverture du livre. Il raconte « l’itinéraire d’un historien de la Shoah en Pologne », qui devient celui de la génération de chercheurs à l’origine de la nouvelle école historique polonaise. L’auteur se retrouva pendant des mois à défendre sa recherche devant des milliers de personnes en assemblées, à répondre à des polémiques incessantes sur tous les grands médias et devant un milieu d’historiens dubitatifs. Pourtant une prise de conscience a eu lieu. Outre des positions officielles courageuses – le président de la République a reconnu en juillet 2001 la responsabilité de Polonais dans le crime –, on a assisté à des initiatives locales et nationales multiples (éducation, commémorations, nouveaux musées, festivals, actions artistiques, etc.) en faveur de la mémoire juive et de celle de la Shoah, avec au centre une réflexion sur ce qu’on appelle les relations judéo-polonaises. Ce qui fit de la Pologne des années 2000-2015 un des centres du renouveau de la mémoire de la Shoah en Europe.

Et de l’historiographie. Dès la fin des années 1990, une nouvelle génération, des Polonais pour la plupart non juifs, s’est attelée à des recherches d’ampleur, le nombre de thèses ou de masters à thématique juive a explosé dans les universités (rien qu’en 2005, on en comptait plus d’une centaine !), des séminaires et des groupes de travail sont apparus dans diverses disciplines (histoire, sociologie, littérature, philosophie) à Varsovie, Cracovie, Lublin, Lodz ou Bydgoszcz. Le groupe de travail le plus important, fondé en 2003 au sein de l’Institut de philosophie et de sociologie de l’Académie des sciences (IFiS-PAN) à Varsovie, est le Centre de recherche sur l’extermination des Juifs, dirigé par la professeure Barbara Engelking. Il tient un séminaire et réunit sur des programmes de recherche pluriannuels des équipes pluridisciplinaires. Il publie depuis 2005 une revue annuelle, L’extermination des Juifs. Études et documents, que dirige le professeur Dariusz Libionka. Une ressource exceptionnelle (15 numéros parus pour environ 10 000 pages, trois volumes sont disponibles en anglais) qui, de fait, polarise la plupart des recherches de la nouvelle école historique en Pologne.

Pour Jacek Leociak, professeur de littérature et membre fondateur de ce centre, cette école, qui mobilise une grande variété de méthodes de travail, est unie par « le refus de subordonner la recherche sur l’extermination des Juifs à un objectif politique et idéologique ». Ses « canons méthodologiques », précise-t-il, sont ceux de l’interdisciplinarité (chapitre 3). Il y ajoute une dimension existentielle et éthique : « Je définirais cette attitude comme l’attribution, dans un but éthique, d’une place privilégiée à la victime, ce qu’on peut également comprendre comme le fait de ‘’parler à sa place’’. » Il part du constat que « le véritable témoin est muet, le rescapé ne peut parler qu’en tant que remplaçant et de l’extérieur. L’historien de la Shoah est donc en un sens un témoin qui parle en remplacement et de l’extérieur ». Ce qui ouvre une multiplicité de champs d’investigation, plutôt dans la micro histoire que dans les tentatives d’explication globale.

Les Polonais et la Shoah révèle, en une vingtaine de chapitres, l’extrême richesse de cette perspective. Chaque auteur a rédigé un exposé clair, à l’écriture fluide, d’une recherche originale, certaines de ces recherches ayant donné lieu à de grands livres parus en Pologne (trop peu, malheureusement, traduits en français). La première partie, intitulée « Au cœur de la Shoah. Les Juifs de la Pologne occupée », met l’accent sur ce qu’on appelle dorénavant « la troisième phase de la Shoah », c’est-à-dire la période qui suit les grandes déportations vers les centres de mise à mort, quand environ trois cent mille Juifs tentaient de survivre, cachés dans différentes région de la Pologne occupée. C’est la phase de la « chasse aux Juifs » selon l’expression nazie, analysée par le professeur d’Ottawa Jan Grabowski, membre du Centre, dans un premier livre (Judenjagd, 2017), et qui a fait l’objet d’une enquête systématique dans neuf régions, dont plusieurs auteurs ont présenté les résultats lors du colloque. Ce travail de plusieurs années conduit à une réflexion nouvelle sur le bystander évoqué plus haut. Elżbieta Janicka, chercheuse en slavistique, construit un chapitre audacieux (le chapitre 9) sur le concept « d’observateur participant » qui devrait, selon elle, « remplacer la catégorie de témoin polonais de la Shoah ». Elle fait des codes culturels partagés par la plupart des Polonais non juifs – le Juif étranger voire ennemi – un mur non franchi : « Tout le monde regardait. Néanmoins ce n’est pas le fait de regarder mais la manière de le faire qui était d’une importance capitale pour le devenir des victimes. C’est cette manière de regarder qui constituait ‘’le mur autour du mur’’ et a fait, comme l’a dit Jan Karski, que “toute la Pologne était un ghetto’’. »

La seconde partie de l’ouvrage s’intéresse à « l’après », à la mémoire, à l’histoire et à la contre-mémoire de la Shoah. Plusieurs contributions utilisent le témoignage de manière originale, comme source insuffisamment exploitée. Ainsi, Anna Bikont déconstruit le mythe d’Irena Sendler, une résistante polonaise qui aurait sauvé 2 500 enfants juifs du ghetto de Varsovie, sans nier son héroïsme. Elle rétablit le courage et l’honneur de cette femme à la tête d’un réseau de sauvetage, et dément la légende de la propagande officielle. Elle raconte combien il était périlleux de sauver des enfants quand on était dénoncé par ses voisins, « dans un océan d’indifférence et de haine antisémite ». La professeure Joanna Tokarska-Bakir mobilise les témoignages en anthropologue, dans le cadre d’une extraordinaire enquête sur le pogrom de Kielce (1946, 42 Juifs assassinés par une foule en furie). Elle reconsidère « l’antisémitisme après Auschwitz » que Jan Gross avait étudié au sujet du même pogrom (La peur, Calmann-Lévy, 2010), elle fouille les cursus de tous les acteurs du drame, leurs biographies et leurs réseaux sociaux, et en tire « un portrait social » impressionnant. Cette « reconstruction d’une ville pogromiste par en bas » éclaire les mécanismes de l’antisémitisme populaire, ses racines culturelles, mais aussi sa contribution à la stabilisation du pouvoir communiste après la guerre.

Au-delà de l’importance de ces recherches, Les Polonais et la Shoah traite aussi des conséquences de l’expérience de l’extermination des Juifs sur l’ensemble de la société polonaise, ses imaginaires et ses valeurs, ce que le philosophe et psychanalyste Andrzej Leder, également membre de ce Centre, appelle « le conscient (et l’inconscient) social polonais ». Selon lui, le fait de se trouver « dans la zone d’expérience de la Shoah » entraine de « lourdes conséquences, transmises et portées de génération en génération ». Mobilisant des concepts psychanalytiques comme le refoulement, le désaveu, la banalisation ou la formation réactionnelle, il montre comment s’est installée la peur de la vérité qui nous regarde. « C’est ce regard que craint le récit polonais hégémonique, récit de ses propres vertus et de ses propres malheurs. Car il pourrait ne pas supporter l’image que lui renverrait le regard posé sur lui. C’est pourquoi il a également peur de la liberté de pensée. Là réside peut-être l’aspect le plus destructeur de l’héritage de la Shoah dans la société polonaise contemporaine. Pas seulement polonaise, d’ailleurs. »