Pour nombre d’écrivains du Nord – anglais, allemands, français aussi –, l’Italie se teinte paradoxalement de couleurs funèbres, qu’il s’agisse de la Venise en proie au choléra chez Thomas Mann, des tombes étrusques que visite D. H. Lawrence ou de la Naples de Nerval dans Les filles du feu [1]. Ce n’est pas le cas de Nietzsche, à en juger par les vibrantes « lettres d’Italie » rassemblées par Florence Albrecht et Pierre Parlant, à qui l’on doit déjà un essai élégant sur les séjours de Nietzsche à Nice (Les courtes habitudes, Nous, 2014). Marc de Launay, dans Nietzsche et la race, affronte quant à lui la question de la réception de l’œuvre elle-même [2].

Friedrich Nietzsche, Lettres d’Italie. Nous, 238 p., 20 €

Marc de Launay, Nietzsche et la race. Seuil, coll. « La Librairie du XXIe siècle », 200 p., 20 €

À vrai dire, le lecteur de cet échantillon de lettres extraites de l’ensemble bien plus vaste de la correspondance générale ne peut manquer d’être surpris par un trait : Nietzsche, qui a enseigné les humanités grecques et latines à Bâle pendant dix ans, qui avait de la vénération pour Jacob Burckhardt, auteur d’un guide célèbre (Le Cicérone), qui a fait de la lutte contre la religion le combat de sa vie, manifeste une étonnante indifférence dans ces lettres envers les vestiges de l’Antiquité qu’il peut rencontrer en Italie, comme d’ailleurs envers les monuments de la foi chrétienne. Pour lui, pas de « Grand Tour » qui ouvrirait la voie à un humanisme de bon ton, pas d’émotion en découvrant dans la pierre les traces de la culture dont il est familier depuis l’enfance. Nietzsche ne nous dit rien ou presque des monuments qu’il peut apercevoir, reste silencieux devant les ruines, ne médite pas sur le Janicule comme tant de voyageurs, ne pleure pas à Pompéi.

Il découvre vraiment l’Italie en 1876 lorsqu’il passe plusieurs mois à la villa Rubinacci à Sorrento, à l’invitation de la chère Malwida von Meysenbug, sa maternelle amie, « l’idéaliste » wagnérienne. Là – les lettres charmantes qu’il envoie à sa famille en témoignent –, jamais Nietzsche n’a été aussi proche de son idéal de vie, une existence dans une sorte de couvent voltairien, où les invités partagent leur temps entre la lecture, les excursions, l’écriture, les petites fêtes. C’est là que Nietzsche commence à se détacher vraiment de Wagner et qu’il entreprend sa critique de la culture occidentale dans Humain, trop humain (1878). À peine est-il sensible au souvenir de Tibère à Capri.

Gênes : autre ville nietzschéenne, « dure et sombre », où il arrive en « homme brisé », et où il est fasciné par la figure de Christophe Colomb et ces grandes personnalités de la Renaissance qui sont pour lui l’expression exemplaire de la volonté de puissance, comme le condottiere Andrea Doria. « Ici, écrit-il en novembre 1880, mon cœur s’emballe trois fois par jour, avec toute cette étendue ouverte sur le lointain et cette atmosphère de puissance entreprenante. Ici j’ai la cohue et le calme, de hauts sentiers montagneux et, plus beau que le rêve que j’en faisais, le Campo Santo. » Le cimetière…

Mais, à Gênes comme à Rome, ou à Venise, où séjourne son fidèle ami, le musicien raté Heinrich Köselitz, Nietzsche ne paraît pas sensible à la présence des vestiges de l’Antiquité et de la culture classique et encore moins aux sites privilégiés du catholicisme. Il faut attendre Ecce homo (1888) pour trouver une évocation un peu développée de la piazza Barberini à Rome. Il est vrai que, souffrant sans cesse des yeux, incapable parfois d’écrire, Nietzsche doit souvent se contenter d’une carte postale. Ce qui rend son propos plus incisif, il doit dire l’essentiel en quelques mots, mais cet essentiel nous paraît fréquemment d’une insigne banalité.

Vue de la mer à Sorrento par Henri Joseph Harpignies (XIXe siècle) © Petit Palais

Ses « lettres d’Italie », de quoi parlent-elles ? D’abord du temps : du temps qu’il fait, pluvieux ou éclatant, de l’air, pur ou orageux, léger ou oppressant, du vent et de l’ombre. Et aussi du régime alimentaire et des tarifs des trattorie, car le problème de l’alimentation est central dans cette philosophie du corps vivant. Il est question d’osso bucco, de brocolis et de macaronis… Mais on perçoit aussi des échos de la vie citadine dans les cafés élégants où l’on déguste une gelato et où le philosophe peut lire le Journal des débats et consulter le programme du casino, où l’on joue Carmen… Autant de détails qui sont décisifs dans la recherche inlassable du bon endroit, du « lieu » (Ort, en allemand), qui convient à sa nature ultrasensible et à la saison en cours. Un lieu où il peut marcher sans crainte (des piétons, des véhicules, des chevaux…), composer ses aphorismes et « trouver une vie qui soit en harmonie avec moi-même », écrit-il à sa famille.

Or, ces « lettres d’Italie » n’offrent qu’une image incomplète, déséquilibrée, trompeuse, de l’existence de Nietzsche, parce que les séjours en Italie (comme ceux à Nice) s’intègrent à une quête physiologique, à un cycle vital qui doit aussi prendre en compte les mois d’été dans l’Engadine, à Sils-Maria. Si l’Italie – et peut-être faut-il dire le Sud en général, ne serait-ce que pour y associer la Corse et la Riviera – constitue un pôle, on ne saurait surestimer l’autre pôle, avec son air pur et glacé, sa neige en été, son dénuement, propre au séjour à Sils-Maria, si productif, si nécessaire, si sobre. Il s’agit de physiologie et non de culture, Nietzsche n’est pas un touriste comme les autres, c’est un patient.

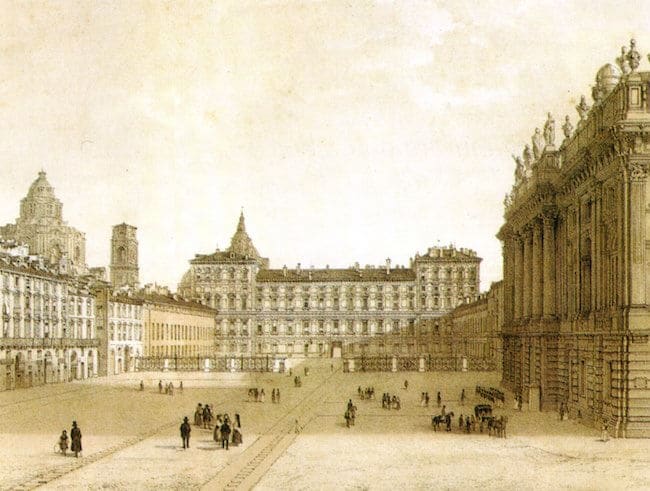

Vient un moment, au printemps 1888, où il pense avoir trouvé le bon endroit, Turin, cette « ville magnifique » où il se trouve immédiatement bien. « La ville m’est infiniment sympathique, écrit-il à son ami le plus proche, Franz Overbeck, en avril 1888 ; Turin est l’unique grande ville que j’apprécie. Quelque chose de calme et de retenu y flatte mon instinct. J’arpente ces rues dignes avec ravissement. Et où trouve-t-on un pareil pavement !» Tout lui plaît dans cette ville : les arcades et les cafés, les places et les rues pavées comme celle où il loge, via Carlo Alberto, et la couleur ocre des palais, et surtout la perspective en pleine ville des Alpes enneigées. Il connaît, lors de ces séjours dans la capitale piémontaise, une période d’intense création avec Ecce homo et les pamphlets antiwagnériens. Nietzsche sent en lui une force nouvelle qui lui permet de s’attaquer sans trembler aux « idoles » contemporaines.

Le tragique est que, dans les lettres du printemps et de l’automne 1888 où il confie son sentiment exaltant de renaissance physique et mentale, dans ces fragments qui témoignent de sa productivité intellectuelle retrouvée, de sa « bonne santé », le lecteur perçoit, ne peut s’empêcher de percevoir assez vite les craquements de la folie à venir ; c’est du moins ainsi qu’il peut lire comme des avertissements certaines formules, comme celle dans laquelle Nietzsche dit « tenir dans sa main le sort de l’humanité » ou l’affirmation selon laquelle Ecce homo introduit une « rupture dans l’histoire de l’humanité ». Lucidité ou folie ? Noël 1888 : « Ce qui est curieux ici à Turin, c’est la fascination complète que j’exerce. »

Anonyme, La place du Château, à Turin (XIXe siècle)

Mais la doctrine ? dira-t-on. Que valent ces anecdotes sur la vie d’un professeur en retraite par rapport à la radicalité de sa critique de la métaphysique et des « coups de marteau » qu’il inflige aux valeurs, à la tradition, à la morale ? Par rapport également au sulfureux de certaines notions, de certains propos (la brutalité nécessaire, la barbarie, le « surhomme », la « bête blonde », le refus de la pitié) ? Le « vrai » Nietzsche, où le trouver ? Dans les ouvrages publiés de son vivant, qui n’ont peut-être offert au (rare) public contemporain qu’une doctrine « exotérique », atténuée, tiédie ? Ou dans la masse des fragments « ésotériques », censés révéler l’authentique pensée secrète de Nietzsche sur le surhomme, l’éternel retour, la volonté de puissance, etc. Un corpus disparate, en tout cas, organisé, mais riche en métamorphoses et en contradictions (à propos de Wagner, par exemple), et qui, par conséquent, a suscité et toléré les lectures les plus manipulatrices.

« Nietzsche nazi » ? Est-ce que l’accusation peut encore prospérer ? Tout le monde n’a pas eu la lucidité de Georges Bataille, en 1937, dans L’Acéphale, qui a bien perçu que Nietzsche était incompatible avec le fascisme. Aujourd’hui, c’est la validité même de la pensée de Heidegger qui est remise en question en raison de ses positions politiques. Nietzsche va-t-il être frappé du même ostracisme ? Peut-on, doit-on s’y résoudre ? Marc de Launay, qui a la responsabilité de la publication des œuvres de Nietzsche dans la Pléiade (deux volumes parus sur les trois prévus), procède à une rectification particulièrement salutaire et bienvenue, et dissipe bien des erreurs. Il replace dans leur vrai contexte philosophique des notions cardinales mais bien obscures comme la volonté de puissance et l’éternel retour, redéfinit ce que Nietzsche entend par « race ». Surtout il rappelle les agissements de la sœur, Elisabeth, qui, revenue du Paraguay, après l’échec de la colonie « sans juifs » rêvée par son mari, l’antisémite de profession Bernhard Förster, prend en 1894 la direction des archives de son frère et compromet sa mémoire par des relations soutenues avec les nazis dans les années 1930. Si Nietzsche disparaît dès 1900, après onze ans d’apathie, elle ne meurt qu’en 1935. Hitler lui rend visite en 1933 et en 1938, Mussolini finance l’édition des œuvres complètes. Elle publie comme s’il s’agissait d’un livre de Nietzsche voulu et conçu par lui La volonté de puissance, un patchwork malhonnête de fragments dans le désordre, présenté comme le dernier mot du système supposé raciste de Nietzsche.

Marc de Launay rappelle opportunément les textes de Nietzsche sur le judaïsme, comme l’aphorisme n° 475 d’Humain, trop humain qui montre à quel point leur auteur s’était délivré de l’antisémitisme culturel d’un Wagner, d’un Schopenhauer, et de tant d’Allemands de l’époque, loin de ces « braillards antisémites ». En même temps, il ne faut pas oublier l’avertissement que Nietzsche oppose à ceux qui penseraient avoir le dernier mot de sa pensée : « Quand on écrit on ne tient pas seulement à être compris, mais tout aussi certainement à ne pas l’être » (Le gai savoir, § 381). Dans une lettre célèbre de 1887 au philosophe danois Georg Brandes, qui avait parlé à son sujet de « radicalisme aristocratique », Nietzsche se réfère à la devise de Descartes : « bene vixit qui bene latuit » (« il a bien vécu celui qui a vécu caché »).

Terminons sur ce paradoxe. C’est peut-être finalement la correspondance, plus clairement encore que les œuvres ou les fragments, qui, sur ce point et bien d’autres, révèle les positions les plus spontanées de Nietzsche. Les lettres à sa sœur au sujet de l’antisémitisme et des entreprises délirantes de son beau-frère sont particulièrement éclairantes et définitives. Ce qui n’empêche pas Nietzsche de critiquer rudement le judaïsme vu comme la religion de « l’antinature », comme « le grand style de la morale ». Le plaidoyer de Marc de Launay ne prétend pas dissiper toutes les ambiguïtés de cette pensée d’autant plus séduisante qu’elle se dérobe sans cesse à nos grossières lectures. Une pensée « dédale », comme disait Georges Bataille.

-

Je ne peux que renvoyer à l’exceptionnelle richesse des études d’Anne Mounic dans Italie du récit. Terre des métamorphoses (Classiques Garnier, 2019).

-

Le livre de Guillaume Tonning, Nietzsche (Cerf, coll. « Qui es-tu ?», 2020), offre une utile synthèse de l’œuvre et de la vie.