Poète avant tout. Ainsi se définissait Roberto Bolaño, comme le montre si pertinemment le premier volume de ses œuvres complètes en français : plus de 600 pages permettent au lecteur de découvrir cette réinvention de la poésie qui traverse son écriture, même romanesque.

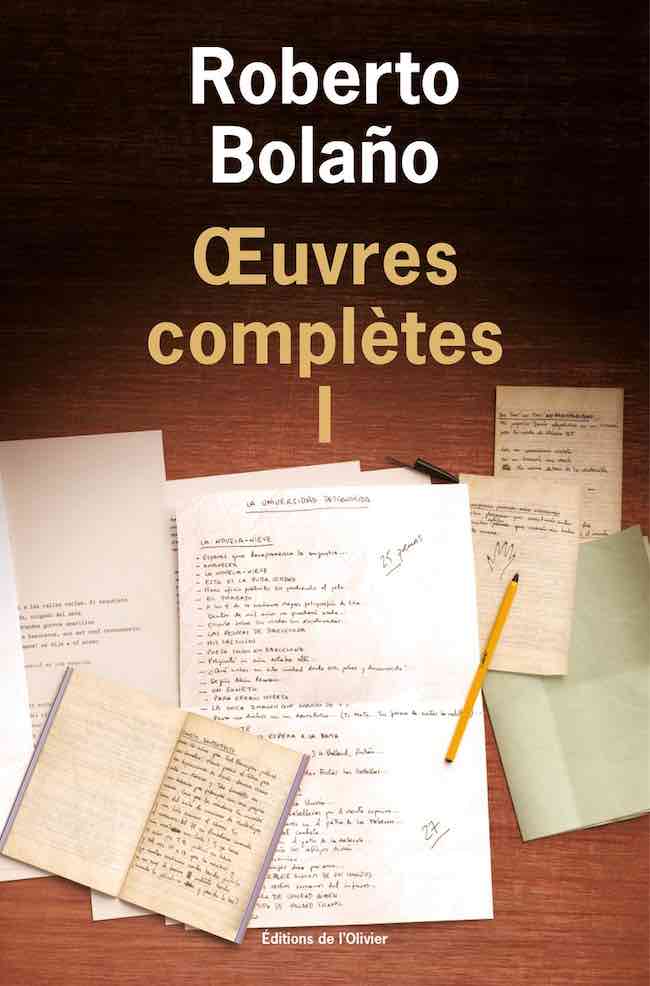

Roberto Bolaño, Œuvres complètes, vol. 1. Trad. de l’espagnol (Chili) par Robert Amutio et Jean-Marie Saint-Lu. L’Olivier, 1 248 p., 29 €

Il y a en effet de la poésie cachée sous ses romans, mais aussi des romans inachevés dans sa poésie. Car Roberto Bolaño pratiquait la poésie comme une forme hybride, dont l’impureté lui semblait nécessaire à sa survie au XXIe siècle. L’approche transversale adoptée pour cette édition en français – qui n’a pas d’équivalent en espagnol à ce jour – rend bien compte de cette porosité en incluant de surcroît une partie de ses nouvelles – Appels téléphoniques et autres nouvelles – et deux de ses romans courts, Amuleto et Étoile distante. En prenant le relais des éditions Christian Bourgois, cette nouvelle édition en français commence par offrir l’occasion d’une lecture d’ensemble de la poésie de Bolaño, dont une grande partie était demeurée inédite. Seuls deux recueils de poèmes étaient disponibles en français, Trois et Les chiens romantiques, traduits par Robert Amutio, à qui l’on doit la découverte de Bolaño en France [1]. Ces nouveaux textes, qui paraîtront progressivement dans les six volumes prévus, seront traduits par Jean-Marie Saint-Lu.

Roberto Bolaño © Daniel Mordzinski

Une part essentielle de ce premier volet s’articule donc autour d’un projet conçu par Bolaño vers 1993, L’Université Inconnue, qui devait réunir une grande partie de sa poésie, et fut publié de manière posthume. S’ajoutent d’ailleurs dans ce cadre des poèmes épars, la plupart provenant de ses premières publications au Mexique dans des plaquettes ou des revues, ainsi que les poèmes parus dans des recueils antérieurs non retenus par Bolaño dans L’Université Inconnue. Ce titre, La Universidad Desconocida, est par ailleurs une adresse au lecteur qui, en autodidacte – comme Bolaño lui-même l’était –, devra parcourir ces pages, écrites durant ses années de vie précaire à Mexico et en Catalogne. Par un contact direct, voire un combat, c’est ainsi que Bolaño souhaitait être lu, d’où l’absence d’appareil critique. À nous d’adhérer à sa cause ou de la réfuter, de constituer, à l’instar de l’écrivain chilien, notre propre canon littéraire.

À nous d’accepter le défi, car la littérature pour Bolaño était une affaire sérieuse, une question de vie : lecture, écriture et vie ne font qu’un, le noyau qui résiste à la violence de l’histoire, de ses douloureuses répétitions, à l’absence de sens – ce mal absolu qui hantait son œuvre –, à l’oubli. Au fil de ces pages, Bolaño esquisse un autoportrait, ou bien plutôt écrit sa légende, celle de saint Roberto de Troie, chevalier et troubadour : « Ma métrique mes intuitions / ma solitude à la fin de la journée/ (Quelles sont ces rimes ? ai-je dit en tenant l’épée) / Cadeaux qui avancent dans le désert : / vous-mêmes Admirables citoyens de Troie ».

Réinventer le lyrisme

On l’a bien compris, tout doit en effet servir la Poésie, aussi bien la prose que la vie elle-même : chez Bolaño, le Poète doit avoir le « courage » de tout quitter pour s’y consacrer et se lancer sur les routes, comme il le dit dès 1976 dans son manifeste infra-réaliste. Cet exil qui lui était si nécessaire ressemblait à une exigence éthique et n’avait rien de nostalgique : « Peut-on avoir la nostalgie d’une terre où l’on a failli mourir ? Peut-on avoir la nostalgie de la pauvreté, de l’intolérance, de la prépotence, de l’injustice ? La cantilène entonnée par des Latino-Américains et aussi par des écrivains d’autres zones appauvries ou traumatisées, insiste sur la nostalgie, sur le retour au pays natal, et j’ai toujours trouvé que c’était un mensonge. » Son exil s’apparentait alors plutôt à une manière d’être toujours étranger, en mouvement perpétuel – tels ses personnages –, de résister à la tentation nationaliste – d’où son rejet de la notion de patrie –, mais surtout au confort d’une position stable qui lui aurait fait perdre son sens critique. Demeuré fidèle à une conception de la poésie comme révolte et subversion, il y trouve la ressource vitale pour traverser le désespoir, l’échec, l’abandon.

La poésie dit ainsi la mélancolie de ce je qui se dédouble sans cesse, mais sans ce lyrisme « engagé » ou impudiquement pathétique que Bolaño s’est acharné à exorciser dans ses textes. « Mon lyrisme est différent», nous dit-il dans un de ses poèmes, un lyrisme prosaïque, proche de la langue et de la vie de tous les jours, proche de tous ceux qui vivent dans les marges : « les masturbateurs impénitents, les esclaves du sexe, les plaisantins du sexe, les sadomasochistes, les putains, les fétichistes des œdèmes, ceux qui n’en peuvent plus, ceux qui n’en peuvent vraiment plus ». Une imagination à la fois quotidienne et visionnaire donne forme à cette langue oscillant entre la familiarité, l’ex abrupto et l’expression crue de la jouissance sexuelle.

Une poétique de l’inachevé

Ce volume inaugural comprend également d’autres textes – des « ébauches narratives » – retrouvés dans les archives de l’auteur après sa mort, parus précédemment sous le titre Le secret du mal [2], selon l’édition espagnole établie par Ignacio Echevarría, critique littéraire et ami proche de l’auteur. Des textes sur lesquels Bolaño travaillait dans les mois précédant sa mort, inachevés non seulement par les conditions de leur genèse mais plus profondément par cette absence caractéristique de conclusion dans l’écriture de Bolaño. « Cette histoire est très simple mais elle aurait pu être très compliquée. Et aussi : c’est une histoire inachevée, parce que ce genre d’histoires n’a pas de fin », écrit-il au début de cette nouvelle qui donne son titre au recueil en espagnol.

Cet inachèvement est une manière de suggérer au lecteur l’imminence de l’horreur, comme à la fin d’Étoile distante, où l’horreur interrompt les vies des personnages, la ligne d’écriture même. Un roman dont les poètes sont les protagonistes, et où la poésie se fait alors prisme de compréhension du monde au sein de l’enquête visant le poète meurtrier, Carlos Wieder. L’énigme de l’écriture poétique devient ressource narrative, jamais résolue. Comme Bolaño tenait à l’affirmer, la tâche de l’écrivain consiste à « savoir mettre la tête dans l’obscur, savoir sauter dans le vide ».

Mais, tout au long de ce judicieux premier volume de ces Œuvres complètes, Roberto Bolaño manie aussi son arme de prédilection – contre le mal, contre toute solennité morale, contre lui-même : l’humour, ce puissant moyen de désacralisation et d’autodérision. Rien de complaisant dans ce rire qui surgit du pire, mais bien plutôt une manière de (se) maintenir en éveil, de réveiller notre sens critique, parce qu’il nous rappelle qu’il faut rester alerte face aux multiples cauchemars du réel ou de l’art – vicié par l’idéologie — et savoir en lire les signes.

-

Robert Amutio revient sur sa relation avec Bolaño dans sa contribution, « Un poco raro », au dossier consacré à l’auteur chilien par la revue Europe (juin-juillet-août 2018).

-

À l’exception de deux conférences, « Sevilla me mata » et « Derivas de la pesada », figurant aussi dans Entre parenthèses, recueil d’articles et de conférences également établi par Ignacio Echevarría.