Benjamin Constant attachait plus d’importance à son activité politique qu’à cet Adolphe qui lui a conféré l’immortalité littéraire. Politique, il le fut aussi par la réflexion théorique. De celle-ci, il n’est plus guère question. On s’intéresse davantage à ses journaux intimes qu’aux ouvrages politiques du penseur du libéralisme. Quant à sa somme sur la religion, à laquelle il a travaillé quatre décennies durant, son gigantisme la rend inaccessible. Dans un petit livre qui ouvre bien des fenêtres, Denis Thouard feint de « relire » cet auteur si peu lu.

Denis Thouard, Liberté et religion. Relire Benjamin Constant. CNRS Éditions, 350 p., 24 €

Entre 1766 et 1770 sont nés Napoléon, Beethoven, Hölderlin, Hegel – et Benjamin Constant ainsi que Germaine de Staël. Toute une génération un peu jeune pour avoir joué un rôle de premier plan pendant la Révolution française, mais suffisamment âgée déjà pour avoir été consciente de ce qui se jouait alors. Des raisons différentes font que, si tous ceux-là n’ont pas partagé l’enthousiasme de 1789, aucun ne s’est identifié au camp réactionnaire. D’où l’intérêt de leurs prises de position. Même face à la figure de Napoléon, ils ne sont pas dans une position claire d’adhésion ou de rejet. Beethoven commence par dédier à Bonaparte la Symphonie héroïque ; Hegel, au soir de la bataille d’Iéna, voit « l’âme du monde » sur son cheval et souhaite « bonne chance à l’armée française » (Lettre du 13 octobre 1806). Quant à Constant, membre du Tribunat avant d’en être exclu en 1802, il accepte, lors des Cent-Jours, de rédiger l’Acte additionnel aux constitutions de l’Empire.

La contemporanéité de Constant et de Hegel ne serait qu’anecdotique si l’on ne pouvait mettre en parallèle la manière dont l’un et l’autre ont pensé leur époque, sachant que Constant avait reçu une véritable formation à la philosophie allemande de son temps et qu’il savait n’être pas hégélien. Quoiqu’il ait rencontré Goethe et Schiller à Weimar et qu’il sache ce qui se dit à Berlin et à Iéna, il se range plutôt du côté des universitaires de Göttingen. Même s’il a fini par devenir français, il est foncièrement suisse, ce qui signifie, en la circonstance, une certaine distance par rapport à ce pays un peu étranger qu’est pour lui la France. Fait peu fréquent alors, ce francophone a reçu une formation intellectuelle en d’autres langues que le français : il a étudié à Édimbourg puis a effectué de longs séjours à Göttingen dont il a exploité les belles bibliothèques. Ainsi formé dans un pays de culture protestante, il n’entend pas dans le mot « religion » le poids institutionnel de l’Église catholique. Tout comme Mme de Staël, il est ainsi dans une position de médiateur entre l’Allemagne et la France. Ses relations avec Germaine de Staël ne sauraient être réduites à ce que l’on peut déduire de la lecture d’Adolphe : elle est tout de même l’auteur de De l’Allemagne ; elle a confié l’éducation de ses enfants à August Wilhelm von Schlegel ; le cercle qu’elle réunit à Coppet ne se cantonne pas à de superficielles mondanités.

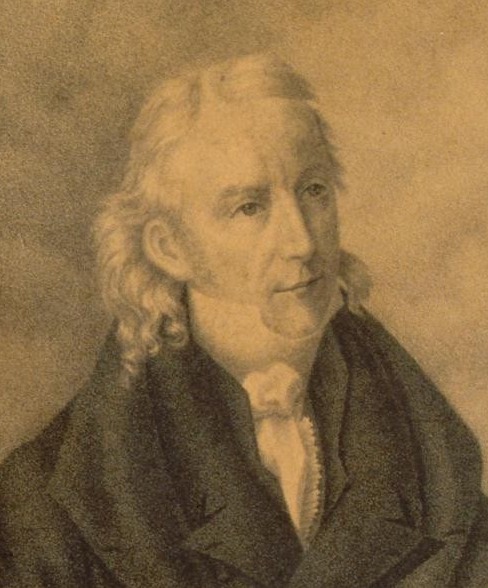

Benjamin Constant, député du Bas-Rhin (1827) © Gallica/BnF

Même si l’érudition de Constant s’avance masquée, elle est solide. C’est ainsi qu’il a lu de près cet ouvrage majeur de la philologie grecque que sont les Prolegomena ad Homerum de Friedrich August Wolf. Mais ce produit de l’érudition allemande qu’est Benjamin Constant n’est pas allemand – Denis Thouard parle à juste titre de son statut « transfrontalier » – et il se refuse à écrire à la manière de l’Université allemande, en bardant le moindre propos de tout un apparat critique et de notes infrapaginales. Cela a pu donner une impression d’amateurisme, qu’il n’a pas vraiment combattue, certes parce qu’il ne s’adresse pas à des érudits, mais surtout parce qu’il lui paraît important que des pensées provocantes soient présentées comme des évidences : « Ces Allemands ont le diable au corps pour dire de manière bizarre et scandaleuse des idées auxquelles il faudrait accoutumer le lecteur en les revêtant des formes les moins neuves possible. Elles ne le sont déjà que trop par elles-mêmes ». Le précepte qu’il formule ainsi après une lecture de Schleiermacher pourrait bien être à l’origine du succès d’Adolphe : un livre novateur qui, écrit Denis Thouard, fait « sourdre, au milieu d’une langue parfaitement classique, l’inquiétude subjective ».

Denis Thouard s’est jeté dans l’énorme De la religion. Il n’entreprend pas de le résumer mais de « guider le lecteur à travers sa masse hirsute ». Membre, à Paris, du Centre Simmel de l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales) et, à Berlin, du Centre Marc Bloch, créé conjointement par les gouvernements français et allemand, il était bien placé pour mettre en évidence l’héritage allemand de la pensée politique de Benjamin Constant. Cet éclairage guide effectivement le lecteur et lui évite les contresens que risque fort de produire l’usage du mot « libéralisme ». Dans notre univers politique, cette notion n’est plus associée à la tolérance mais aux revendications des puissances d’argent, si bien qu’il nous est difficile d’y entendre autre chose qu’un thème marqué à droite. A fortiori lorsque cette « liberté » est dite aller de pair avec la religion.

On s’étonne parfois, hors de l’Hexagone, de l’insistance française sur la notion de laïcité. C’est oublier le poids qu’a représenté, dans notre histoire politique, la puissance de l’Église catholique, entre les dragonnades et un rejet de la République persistant jusqu’au XXe siècle. Pour le Suisse protestant formé à la culture allemande qu’est Constant, les connotations du mot « religion » sont différentes. Au lieu du poids de l’institution catholique, il voit la diversité des opinions religieuses à laquelle il associe spontanément l’évidente exigence de tolérance. Il sait aussi que l’Université allemande ne rechigne pas à faire de la théologie une de ses disciplines de recherche. Un Français n’imagine pas qu’un philosophe comparable à Hegel puisse avoir étudié au séminaire. Constant, si. Grâce à quoi il peut effectuer une « réévaluation de la religion après les Lumières », réévaluation qui n’est pas assimilable à la rechristianisation forcée à laquelle s’est livrée la Restauration.

Benjamin Constant partage avec la pensée allemande de son temps, y compris Hegel, « l’élaboration du point de vue selon lequel la réalité politique doit être considérée », en particulier dans sa relation avec la religion perçue comme ouvrant sur la liberté d’hommes conçus comme sujets et non comme de simples individus. Le sentiment religieux va de pair avec la conscience de la subjectivité comme liberté. À condition, toutefois, que les croyances religieuses soient perçues comme relevant d’une « légitime pluralité » – ce dont la France catholique n’a pas vraiment vécu l’expérience.

Il est vrai qu’un schème essentiel de la pensée constantienne de la religion est l’opposition entre religions sacerdotales et non sacerdotales. L’héritier des Lumières – et aussi le protestant – fait du prêtre l’ennemi principal. On voit bien le sens qu’il y a à insister « sur le conflit entre l’aspiration subjective et les formes instituées ». Reste à déterminer ce qu’il peut en être exactement de « la religion » une fois que l’on en a ôté, avec la dimension institutionnelle, l’appareil rituélique. Constant répond en parlant d’un « sentiment » présent « dans le cœur de l’homme » et « étranger à tout le reste des êtres vivants », sentiment qui, ajoute-t-il, « triomphe de tous les intérêts ».

Peut-être cette conception romantique de la religion était-elle trop marquée par la pensée allemande pour être vraiment acceptée par les Français. Et pourtant Benjamin Constant – et Mme de Staël avec lui – se réfère aussi à des penseurs catholiques et français, Fénelon notamment, pour qui Denis Thouard a une tendresse particulière, laquelle est peut-être ce qui l’a mené vers ce gros livre.

![Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande. Une critique féministe végane, Le passager clandestin, 2025 [1990], 384 pages, 25,00€ Myriam Bahaffou, Tristan Lefort-Martine, L’écoféminisme en défense des animaux, Cambourakis, 2024, 240 pages, 22,50€ Amanda Castillo, Tu seras carnivore, mon fils, Textuel, 2025, 160 pages, 17,90€](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/Carcass_of_Beef_by_Chaim_Soutine_c._1925_Albright-Knox_Art_Gallery.jpg)

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)