Claro : ce simple nom cache un traducteur et un amoureux de la littérature nord-américaine, un critique littéraire fougueux et un écrivain ardent. Il cache aussi un prénom. Notre homme l’a évacué pour se faire un nom de plume en ne conservant que son nom de famille, soit le nom de son père. C’est à ce père et à cette famille que La Maison indigène est consacré, un paradoxe puisque l’auteur dit répugner à écrire un roman des origines.

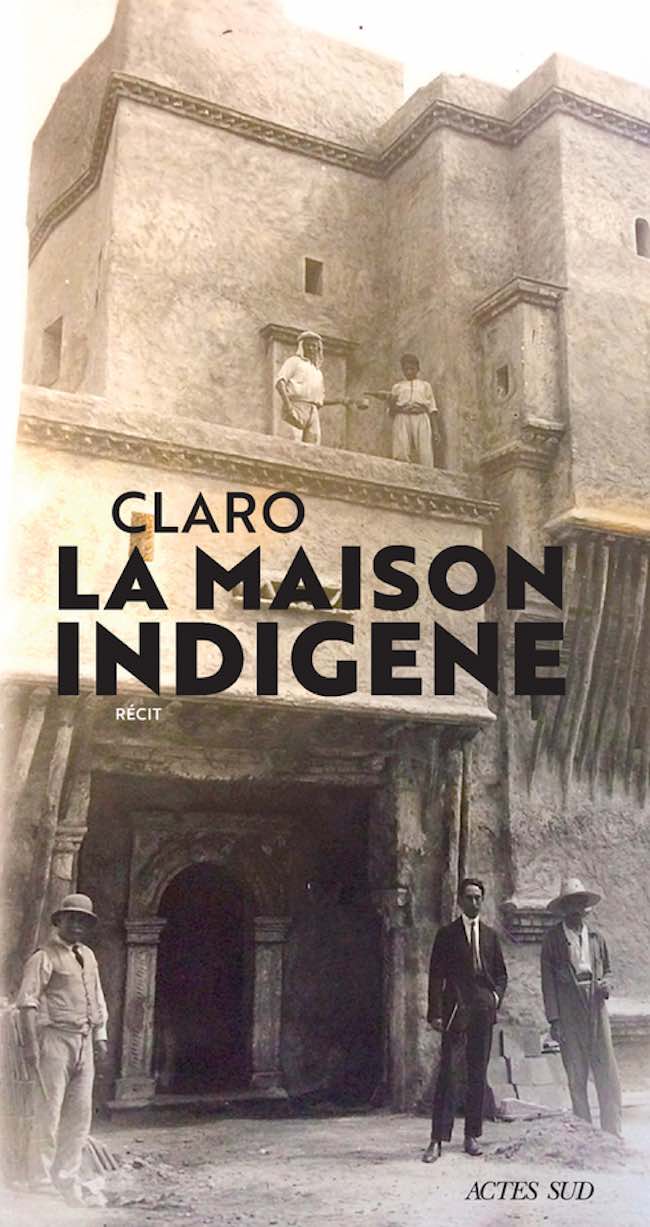

Claro, La Maison indigène. Actes Sud, 173 p., 19,50 €

La contradiction n’affaiblit pas le livre, au contraire, elle le tient et crée une tension. C’est même le point de fuite qui structure ce récit intime et fort pudique. Tout commence en 1992, le jour où l’écrivain apprend la mort de son grand-père, Léon Claro, architecte et auteur d’une maison située à la lisière de la casbah d’Alger. La maison est une commande, elle a été construite en 1930 pour célébrer le centenaire de la présence française en Algérie, et son nom n’a cessé de changer. L’auteur a retenu l’appellation « Maison indigène » pour souligner son appartenance à la terre algérienne. En vérité, la villa a été fabriquée avec des matériaux pris à d’autres, des éléments ottomans, espagnols, siciliens et français, très peu d’éléments proprement algériens.

L’auteur ne s’en indigne pas, il en sourit avec humanité et reconnaissance. Son sujet n’est pas l’histoire de la colonisation française, et, chaque fois qu’il croise ce roman douloureux, il fait montre d’un parfait respect, d’une fermeté à la fois réservée et irréprochable.

Claro © Jean-Luc Bertini

La Maison indigène est un récit composite, une succession heurtée de chapitres très courts. Certains sont écrits à la première personne, d’autres à la troisième, certains se déroulent au moment où l’auteur écrit, d’autres dans les années 1930, puis vingt ans plus tard, ou quarante. Se suivent dans un joyeux désordre des séquences, des arrêts sur image, des rappels d’épisodes historiques, des poèmes lyriques adressés au père, des souvenirs familiaux… Cette liberté formelle n’est pas une nouveauté, c’est une caractéristique de nombreux récits contemporains, mais elle sied particulièrement bien à l’esprit de Claro, apte à réagir à tout, les mots, les noms, les lieux et les dates.

La Maison indigène a d’abord pour assise une vraie matière documentaire. L’écrivain a lu, fouillé, exhumé des archives personnelles, voyagé, rencontré des témoins, relié ou délié des indices. Il fournit des chiffres, cite des correspondances, émet des hypothèses avant de les biffer. Les acteurs principaux de son récit ne sont ni le père ni le grand-père, ce sont de grandes figures d’artiste qui font de cette Maison indigène un précieux concentré d’histoire des arts.

La littérature y est représentée par Albert Camus et par Jean Sénac, ami des parents de Claro, troubadour, pauvre, sans père, fauché par une mort pasolinienne. (Signalons à cette occasion la renaissance récente (2019) des éditions Terrasses et le premier titre publié, Juste au-dessus du silence, de la poétesse Anna Greki. Le nom « Terrasses » reprend celui d’une revue fondée par Jean Sénac en 1953, qui n’a eu qu’un numéro.) La peinture est là par la grâce de Jean de Maisonseul et celle de l’École d’Alger, née dans les années 1930, qui n’accueillera des peintres algériens que dans les années 1950. L’architecture a pour ambassadeur Le Corbusier en qui la visite du palais Dar Mustapha a laissé une profonde empreinte : « Il redécouvrit l’échelle humaine, la petite échelle, écrit Maisonseul, le passage de l’ombre à la skiffa – rupture de l’extérieur – à la pleine lumière du patio – carré du ciel – par la pénombre du couloir d’entrée avec le puits de lumière – vestige de l’impluvium romain… »

Enfin, le cinéma y vit à travers l’histoire mouvementée de la production de L’étranger, l’adaptation du roman de Camus par Visconti. L’épisode est l’occasion de croiser quelques forbans magnifiques que l’on dirait sortis d’une folle série B, dont Yacef Saâdi, ancien souteneur, coproducteur, auteur d’attentats anti-français, sauvé in extremis par Germaine Tillion.

Petits et grands se rencontrent, voyous et héros s’entraident, deuxièmes et troisièmes couteaux renaissent, increvables, petits diables déterrés par Claro. C’est une des grandes réussites de son récit : on y voit se mêler les anonymes, les semi-anonymes et les très célèbres, les ouvrages éphémères et les œuvres éternelles. On y découvre de minuscules fragments d’histoire, notamment l’immigration de Minorquins crevant la faim qui vont s’installer en Algérie, plus exactement en Oranie, dès 1851 (c’est à la fois l’histoire des ancêtres de Claro et de ceux de Camus).

Le récit n’ayant rien de linéaire, il a des redites, il peut sembler fouillis et manquer de ligne claire, mais ce sont des défauts qui signent une fabrication originale. La plume nommée Claro fonctionne par associations, rebonds et jeux de mots dont certains frôlent la contrepèterie. « Chaque pas l’engonce, l’enclôt, l’inclut », écrit-il par exemple à propos de Camus. L’auteur relève lui-même cette faiblesse chez le jeune Albert décrivant la « Maison indigène » dans un texte « où se déploie de page en page une profusion verbale qu’il s’efforcera plus tard d’épurer ».

Dans La Maison indigène, l’épure ne vient pas de l’écriture. Elle vient du cœur, cette lointaine région intérieure que l’auteur dévoile par intermittence. Elle est liée à une absence qui a pour nom Henri Claro, le père mort en 1986. L’écrivain est né en 1962 avec les accords d’Évian, il avait donc vingt-quatre ans à peine.

Henri Claro était un pied-noir brisé par le retour en France, un poète qui n’a presque rien publié, un cinéphile pigiste à Cinémonde et Paris Frou Frou, un saint-buveur, un père maladroit avec son fils à qui il a pourtant tout transmis. La Maison indigène comble un manque et lui rend un fier hommage. La dimension élégiaque du livre est discrète, il faut attendre la dernière page du livre pour qu’apparaisse l’inscription « In memoriam H. C. ». Elle succède à deux longues pages où l’écrivain revient sur le hasard, l’énigme d’une naissance et d’une ascendance, puis raconte en quelques lignes resserrées la dernière fois où il a vu son père – l’embarras des deux hommes, la fin, la mort.

Le livre s’achève, quand soudain la chaleur et la ferveur qu’il dégage reviennent. Claro n’est pas homme à s’épancher. On l’imagine peu friand de sentimentalité. Sa Maison indigène recèle moins de sentiments que de vie, de rencontres, d’échanges féconds et d’émotions aussitôt ravalées. Son style a gardé la turbulence de l’enfance, celle de ce père qui désertait les bancs du collège, « leur préférant le môle et ses éclaboussures, ou la Casbah et ses mystérieux toboggans de lumière ».