La ligne directrice qui ne sépare pas l’art de l’action est celle adoptée par Kristin Ross dans ce livre vibrant d’intelligence sensible, publié aux États-Unis en 1980, traduit en 2013 et réédité en France à point nommé, comme pour interpeller les débats d’aujourd’hui. On doit déjà à son auteure, professeure de littérature comparée à la New York University, deux livres marquants sur la France des années 1960-1970 et un essai sur la Commune de Paris : Rouler plus vite, laver plus blanc. Modernisation de la France et décolonisation au tournant des années 60 (Flammarion, 1997), Mai 68 et ses vies ultérieures (Complexe, 2005) ; L’imaginaire de la Commune (La Fabrique, 2015). Rimbaud, la Commune de Paris et l’invention de l’histoire spatiale entend ressaisir l’écriture et la vie d’Arthur Rimbaud (1854-1891) comme mouvement vers le monde et non comme retrait du monde.

Kristin Ross, Rimbaud, la Commune de Paris et l’invention de l’histoire spatiale. Trad. de l’anglais par Christine Vivier. Amsterdam, coll. « Les prairies ordinaires », 296 p., 14 €

Car la déflagration fut alors autant poétique que politique. L’effort de pensée et de style de Jean Nicolas Arthur Rimbaud fut pris dès ses premiers vers dans les secousses sociales considérables des années 1870-1890 en France et dans le monde. La défaite de 1870, la fin du Second Empire, la Commune de Paris et les tentatives de colonisation généralisée de la planète par les Occidentaux d’Europe et des Amériques imprègnent la révolte de celui que le peintre Jean-Louis Forain (1852-1931) compare à un « grand chien » (cf. Jean-Jacques Lefrère, Arthur Rimbaud, Fayard, 2001). Mais ce « soir historique » (titre d’un des textes des Illuminations) des effondrements et des révolutions ouvre aussi à Rimbaud un champ d’espérances et de visions « absolument moderne » qu’il revendique comme tel (« Adieu », Une saison en enfer).

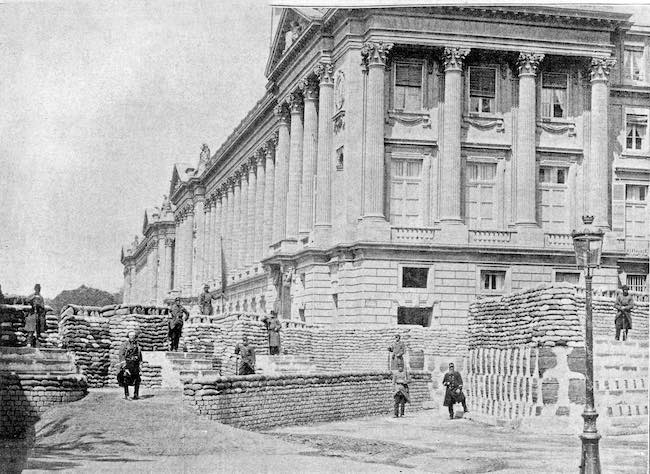

Napoléon Gaillard devant sa barricade de la place de la Concorde, 1871 (dans Adrian Rifkin, « Paris sous la Commune, par un témoin fidèle : la photographie »)

Avec une énergie politique et langagière sans bornes, il mêle le spéculatif à l’expérimenté, le verbe à l’acte en situation. À cette fin, il assume la rupture avec la poésie parnassienne ou symboliste et ses représentants, Banville, Gautier, Leconte de Lisle. La théorie de l’art pour l’art s’en trouve déniaisée au profit de la création en contexte dont le corps du poète est le terrain principal.

Sa « poésie de la transformation » révèle combien les sens et les mots peuvent s’exacerber au point de se modifier mutuellement. Mais cette « poétique de l’exploration », selon Barthes commentant « Le bateau ivre » (cité par Kristin Ross), n’est individuelle que parce qu’elle est aussi collective. C’est là un apport majeur du livre de Kristin Ross : Rimbaud ne saurait être pensé seul. Il fait corps avec le « surgissement violent, impatient, de l’insurrection » ; dès lors, affirme l’auteure, « Rimbaud résiste à toute lecture purement linguistique ou textuelle ». Et, de ce fait, l’œuvre même de son contemporain direct Ferdinand de Saussure (1857-1913) s’en trouve déstabilisée. S’impliquer physiquement, littérairement et politiquement dans la subversion des mots et de la société revient en effet à mettre hors jeu les conceptions du langage qui séparent l’énonciation de l’énoncé, la langue de la parole, la forme silencieuse des cris et des chants du fonds sans fond de la « vraie vie ». Et Kristin Ross, avec les armes de Rimbaud, de s’en prendre au précurseur du structuralisme : depuis Saussure, dans les études de littérature française, « c’est le problème de la signification, du rapport du signifiant au signifié, qui a dominé au détriment de la référence [nous soulignons], la linguistique rimbaldienne se soucie davantage de la référence, de la dénotation que de la signification ».

Cette revendication du primat de la parole sur la langue, cette insistance sur les potentialités performatives du verbe qui montre davantage qu’il ne dit, invitent à se débarrasser des classements codificateurs qui figent l’expression en distinctions hiérarchiques (correct/grossier ; distingué/vulgaire) pleinement sociales et politiques. Parler comme un charretier ou comme un riverain des beaux quartiers ? Chacun doit rester à sa place et les langages seront bien gardés. Mais Rimbaud ne l’entend pas de cette oreille.

L’Ardennais fugueur et furieux partage l’exigence communarde de faire voler en éclats les frontières entre les différents métiers (cordonnier, lavandière, maçon, dentellière, avocat, couturière, vendeur de journaux, comédienne, patrons et cocottes) afin qu’advienne la « liberté libre ». Ce refus d’être encarté dans un unique savoir-faire et savoir-être, et d’être pris dans sa profession à vie, ou plutôt à mort, comme un lièvre dans les mâchoires d’un piège, a, durant les soixante-douze jours de la Commune, mis le feu à l’ordre social. Et, au cœur de cet incendie, Rimbaud est porteur d’espérances politiques inséparables d’expériences intimes nouvelles. Kristin Ross analyse cette immersion et s’empare du thème du fétichisme bourgeois du « bon ouvrier » dont notre grand vagabond ne cesse de se gausser.

Il y va, au fond, de la conception rimbaldienne de la main. Il avait de grandes paluches sans savoir qu’en faire quand il prenait, toujours nerveusement, la parole. Et Arthur se refusa à considérer cet « organe du possible », selon Valéry, comme un outil spécialisé : « La main attache à nos instincts, procure à nos besoins, offre à nos idées, une collection d’instruments et de moyens indénombrables » (Paul Valéry, Discours aux chirurgiens). Il vit dans la main le symbole d’un asservissement quand, pliée par l’éducation et les conventions sociales, elle n’est plus destinée qu’à un seul usage. Hostile à ce dressage réducteur, il s’exclame : « J’ai horreur de tous les métiers. Maîtres et ouvriers, tous paysans, ignobles. La main à plume vaut la main à charrue. Quel siècle à mains ! – Je n’aurai jamais ma main » (Une saison en enfer). Pour Kristin Ross, il est clair que « le narrateur refuse la structure même du travail et une division sociale du travail dont on ne cesse, au XIXe siècle, de repousser les limites ». Et, logiquement, la main, par l’effort monomaniaque imposé, se trouve séparée du corps. Il est essentiel, rappelle Kristin Ross, « de faire l’expérience de sa main comme d’un objet étranger, détachable, au service du reste du corps ». Rimbaud se dresse contre cette amputation qui est aliénation. Car le corps est alors privé de sa complétude dont, pour Rimbaud, en phase avec Paul Lafargue (Le droit à la paresse, 1881), procède le plaisir de l’exercice du « droit à la paresse », résistance radicale à toutes les « horreurs économiques » (Illuminations, « Soir historique »). Prime à ses yeux l’avènement d’un espace social décloisonné et tout en mouvement, en « essaim », dans lequel personne ne sera plus prisonnier d’une seule identité. Le « Je est un autre », tout le temps et partout, n’est pas un trouble cognitif mais un acte de foi politique.

Certes, une croute épaisse d’académisme normatif protège les apôtres médaillés de la culture pensée comme une marque de distinction. Les gardiens du beau pour le beau s’arrogent le pouvoir de définir les critères du bon goût. Mais, sous ces pavés bien polis, bien jolis même, fourmillent, bourdonnent, crépitent, « bombinent », selon Rimbaud, d’autres formes d’expressions possibles au plus près du sensitif immédiat, formes que l’on peut dire « vernaculaires » en ce que, comme nous en convainc Kristin Ross, aucune prétention artistique ou morale ne vient les chapeauter. Ces nouvelles associations de mots travaillent librement des correspondances, des « dérèglements », des failles aussi, entre tous les sens. Notre poète citoyen du monde politique nouveau que promeut la Commune fait siens ou réinvente ces langages subalternes, dirait-on aujourd’hui, débarrassés des classements des encyclopédies d’étagères et de tous les petits arrangements moraux. Il justifie cet engagement par son appartenance au monde d’en bas : « Prêtres, professeurs, maîtres, vous vous trompez en me livrant à la justice. Je n’ai jamais été de ce peuple-ci ; je n’ai jamais été chrétien ; je suis de la race qui chantait dans le supplice ; je ne comprends pas les lois ; je n’ai pas le sens moral, je suis une brute : vous vous trompez… Oui j’ai fermé les yeux à votre lumière. Je suis une bête, un nègre. » (Une saison en enfer)

Arthur Rimbaud et son frère Frédéric en communiants (1866) © Gallica/BnF

Dans son livre tout en échos, Kristin Ross nous rappelle que le seul authentique rimbaldien du XXe siècle est un noir, Aimé Césaire, dont la poésie puise, elle aussi, dans une inspiration libérée de tous les esclavages politiques, religieux et narratifs. Le pouvoir des langues autochtones s’ancre dans une jouissance du monde que les monothéismes de tout poil ont clouée sur leur croix, écrasés qu’ils sont sous leurs piliers ou ratatinés dans leurs livres saints. Ainsi, quand on peut retrouver la parole jaillissante à l’état natif, débarrassée de toute sévérité pontifiante, voit-on émerger, sous les cendres des institutions moribondes et des destructions coloniales, un rapport au monde et à la langue à la fois violent et incandescent. Et Rimbaud d’ouvrir grand la porte au tellurique : « Je ne suis pas prisonnier de ma raison » (Une saison en enfer).

Au moment où craquent les pouvoirs et les dogmes, en ce dernier tiers du XIXe siècle, Rimbaud en appelle au peuple (celui de la Commune, en fait), en ce qu’il libère un volcan porteur de progrès quand il retrouve sa liberté d’expression et d’imaginaire païen. Le génie du paganisme, c’est son matérialisme hédoniste ; et ce, au grand dam des missionnaires ensoutanés. « Prendre au sérieux les dieux païens d’Afrique, d’Amérique ou d’Océanie […] ce serait reconnaître qu’ils constituent une mise en ordre matérialiste du monde, et ne pas ignorer leur parenté intellectuelle avec les dieux grecs », écrivait Marc Augé dans Génie du paganisme (Gallimard, 1980). Pour Rimbaud, renouer avec cette force insolente va de pair avec la lutte contre tous les conservatismes. « Le vernaculaire, écrit Kristin Ross, doit être relevé, assimilé au langage universel et à la marche en avant du progrès […]. Rimbaud n’a pas l’intention de créer une culture sauvage, adolescente ou communarde. Il participe, au contraire, de l’articulation d’un rapport sauvage, adolescent ou communard à la culture ». Et Kristin Ross sait alors, en écho à la pensée du poète, retrouver le chemin du Marx anti-étatique quand il analyse l’insurrection de 1871.

Cette relation n’est en rien rétrignolée mais, dès les premiers textes du penseur et poète, habitée par un goût prononcé des lointains. Kristin Ross salue la lecture géopolitique que fait Bertolt Brecht du poème le plus célèbre de Rimbaud : « l’audace de l’éloge du Bateau ivre comme récit historique, et plus particulièrement comme poème lyrique où s’exprime le passage du capitalisme de marché à un système mondial élargi – l’apogée impérialiste de la fin du XIXe siècle –, mérite d’être examinée ». Avec les « Peaux-Rouges criards », les « blés flamands », les « cotons anglais », les « Péninsules démarrées », les « Océans poussifs », les « incroyables Florides », les « archipels sidéraux », Rimbaud récapitule dans son « bateau perdu sous les cheveux des anses » la grande migration prédatrice des Européens vers les continents où de puissants navires peuvent désormais les propulser : « Ô que ma quille éclate ! Ô que j’aille à la mer ! »

Fort, dès son plus jeune âge (comme en attestent d’autres poèmes) d’un large et livresque savoir géographique, Rimbaud nous arrache à la campagne française qu’il dit détester : « Quelle horreur que cette campagne française » (lettre à Delahaye, mai 1873) mais où il compose, sur les bords de la Meuse, son « Bateau ivre » en forme de programme de voyage. Il comprend là, dans les Ardennes, l’accélération de la marche vers le mondial qu’il éprouvera à nouveau avec les Illuminations, avant de quitter Stuttgart puis, après un bref passage à Sumatra, de se rendre à Aden. Cette géographie en mouvement est une histoire et, en tant que telle, une « géographie sociale », dira le géographe anarchiste Élisée Reclus (1830-1905), voyageur impénitent lui aussi, dont Kristin Ross montre la parenté de pensée avec Rimbaud.

Carotte du tabac rue du Château-d’eau, percée des balles de la Commune du 18 mars 1871. Photo Agence Roll © Gallica/BnF

« L’espace de Rimbaud n’est pas un paysage. C’est un espace saturé de rapports sociaux », explique-t-elle. La saisie par les communards de leur ville pour y renverser les pouvoirs en place (la colonne Vendôme, les Tuileries) permet à Rimbaud d’écrire, par exemple, « L’orgie parisienne ou Paris se repeuple ». Les conquêtes coloniales qui s’accentuent à partir des années 1860 habitent aussi sa réflexion sur le déplacement des villes vers l’océan, les fonds sous-marins, la jungle, le désert. Kristin Ross, en référence à l’œuvre d’Henri Lefebvre, s’empare de cette vision urbaniste planétaire pour montrer la contribution que Rimbaud y apporte. Celle-ci se développe en opposition au paysagisme statique de la géographie naissante à son époque.

Pas plus que la linguistique figée de Ferdinand de Saussure n’aborde la diachronie des langues, pas plus que, plus tard, l’anthropologie structurale ne pensera l’histoire, la géographie de Vidal de la Blache (1845-1918) ne rend compte de l’espace comme d’un processus constant de transformations. Rimbaud, pour sa part, saisit l’ampleur de cette redistribution permanente des ancrages et des frontières. Il en décline les aspects les plus négatifs (la domination commerciale, le tourisme) et aussi l’espérance qu’elle produit nécessairement, celle d’une appropriation fraternelle de la terre et de sa beauté. Kristin Ross attire notre attention sur cette histoire géographique que Rimbaud n’a pas seulement chantée mais à laquelle il a personnellement participé en Afrique.

L’analyse du ferment communard de l’éthique poétique de Rimbaud et l’insistance sur sa pulsion exploratoire ouvrent à Kristin Ross la voie d’une relecture de l’ensemble de l’œuvre qui rompt avec le culte du « génie poétique français » dont les professeurs nous ont rebattu les oreilles. Rapportés aux questions de son temps, ses textes se délestent de leur obscurité et échappent à la critique littéraire autoréférentielle dont le formalisme nous a abreuvés ad nauseam.

Kristin Ross rapporte les textes, saisis au plus près (vocabulaire, construction, rythme), à leur environnement biographique, politique, conceptuel et géographique sans jamais enfermer vers et prose dans une seule perspective. Elle identifie ainsi des panneaux sémantiques qui, telles des portes coulissantes, jouent les uns sur les autres. Cette architecture mobile de l’analyse procure une jubilation intellectuelle et sensorielle intense, une saturation de significations qui mobilise toutes les disciplines des sciences humaines et sociales. Les condensations, ellipses et traverses de l’écriture rimbaldienne s’en trouvent à la fois dépliées et reliées à l’histoire de la France et du monde à son époque, par une infinité de fibres électriques et d’ondes. Kristin Ross fait de la critique littéraire une locomotive des sciences sociales qui élargit, et de beaucoup, les points de vue sociologiques, anthropologiques et politiques au point d’en fournir de nouvelles clés de compréhension.

![Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande. Une critique féministe végane, Le passager clandestin, 2025 [1990], 384 pages, 25,00€ Myriam Bahaffou, Tristan Lefort-Martine, L’écoféminisme en défense des animaux, Cambourakis, 2024, 240 pages, 22,50€ Amanda Castillo, Tu seras carnivore, mon fils, Textuel, 2025, 160 pages, 17,90€](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/Carcass_of_Beef_by_Chaim_Soutine_c._1925_Albright-Knox_Art_Gallery.jpg)

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)