En cette triste période de confinement où le printemps se contemple derrière des vitres et où la mobilité est réduite à la portion congrue, lire le roman de plus de 600 pages de Sholem Aleykhem, traduit par Jean Spector, Étoiles vagabondes, apparaît comme une entreprise de salubrité publique.

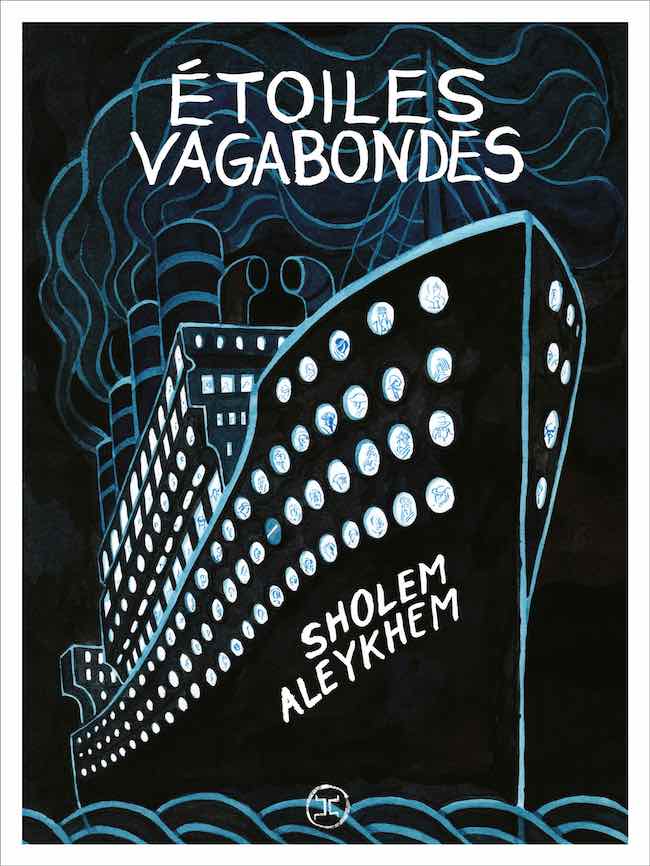

Sholem Aleykhem, Étoiles vagabondes. Préface de Yitskhok Niborski. Trad. du yiddish par Jean Spector. Le Tripode, 640 p., 25 €

Le renouveau de la traduction de Sholem Aleykhem, le « classique » par excellence de la littérature yiddish, a commencé en France au début des années 1990, un peu moins d’un siècle après le début de sa carrière littéraire (1883) — Sholem Rabinovitch, né en Ukraine en 1859, est mort à New York en 1916. Jacques Mandelbaum, Nadia Déhan-Rotschild et quelques autres traduisent alors les cycles de nouvelles des Contes ferroviaires et des Gens de Kasrilevke, ou les lettres de Menahem-Mendl et de sa femme Sheine-Sheindl, retissant le fil de la transmission d’une œuvre qui a trop souvent souffert d’une vision folkloriste et passéiste, illustrée par exemple par la mise en scène hollywoodienne d’Un violon sur le toit.

Depuis les années 2000, ce sont de véritables bijoux de la forme brève, chefs-d’œuvre de cocasserie et de virtuosité langagière, qui nous parviennent régulièrement en français sous la plume alerte de Nadia Déhan-Rotschild et d’Evelyne Grumberg. Un conseil avisé, Guitel Pourishkevitsh et autres héros dépités, Les mille et une nuits de Krushnik, Des volailles et des hommes : purs régals de lecture et éblouissantes réussites de traduction. Le pseudonyme adopté par cet auteur trilingue, fin connaisseur des textes sacrés et de la littérature hébraïque mais qui utilise couramment le russe dans la vie quotidienne, avant de promouvoir le « jargon » (le yiddish) à la suite de Mendele Moykher Sforim (Abramovitch, autre « classique » usant du pseudonyme) et d’en faire une langue éminemment littéraire, est à l’image de la construction délibérée de son statut d’écrivain : « la paix soit avec vous », la formule traditionnelle équivaut en fait à une salutation coutumière de la vie du shtetl (en gros : « comment ça va ? »).

À l’image de Charlot chez Chaplin ou de Mendele Moykher Sforim « le vendeur de livres pieux » chez Abramovitch, Sholem Aleykhem devient lui-même personnage littéraire, mythe consacré du vivant de son auteur, narrateur ou interlocuteur d’un grand nombre de récits comiques, de dialogues carnavalesques, de cycles narratifs poursuivis et enrichis tout au long des années, comme Tèvié le laitier ou Menahem-Mendl, le « fabulateur » (certainement un des sens dérivés du mot Luftmentsch !). Ce dernier, comme son créateur, est victime d’opérations boursières désastreuses (Sholem Aleykhem a, quant à lui, perdu intégralement l’énorme fortune de son beau-père) et fait contre mauvaise fortune bon cœur, grâce aux compensations du verbe et de l’imagination fictionnelle.

Timbre soviétique à l’effigie de Sholem Aleykhem

Le roman Étoiles vagabondes, dans la belle traduction de Jean Spector, qui use sans doute d’un registre plus populaire, parfois même argotique, que les traductions citées précédemment, s’inscrit à l’évidence dans un projet différent de celui des nouvelles, monologues ou « comédies » qui, par l’usage généralisé du skaz, renvoient à la création contemporaine en russe, chez un Gogol par exemple. Paru en feuilleton entre 1909 et 1911 dans un journal varsovien, lorsque Rabinovitch, déjà gravement atteint par la tuberculose, parcourt l’Europe de l’Est pour d’épuisantes tournées de conférences ou va se soigner en Italie, en Suisse, en Allemagne en compagnie de sa nombreuse famille, ce roman parachève le projet littéraire des débuts de sa carrière, lorsqu’il avait mis en scène la vie d’artistes juifs aux marges de la collectivité, dans Stempenyu et Yossele Soloveï, deux romans qui décrivaient les milieux des musiciens juifs et des chantres ambulants, avec leur argot spécifique et leurs errances picaresques.

Même allure narrative « vagabonde » ici, mais l’arrière-plan évoqué, bien qu’encore lié au monde musical par la trajectoire du personnage féminin, Reyzl, devenue la cantatrice Rosa Spivak, est centré plus largement sur les développements du théâtre yiddish, à travers le roman d’apprentissage de Leybl, alias Léo Rafalesco, « l’étoile » montante de la scène yiddish, et probablement aussi ultérieurement américaine (le roman s’arrête avant de décrire l’étape suivante qui a, de fait, contribué à fonder Hollywood). Entre-temps, Sholem Rabinovitch a fui les pogroms russes et séjourné à Londres et en Amérique, deux centres importants de la constitution du théâtre yiddish, après sa naissance moderne en Bessarabie, sous l’égide d’Abraham Goldfaden : ce dernier a installé les premières troupes itinérantes en Roumanie, également évoquée par le roman, dont le shtetl, lieu de naissance des deux jeunes héros, se situe près de la frontière roumaine ; c’est aussi ce qu’indique clairement le nom de scène du jeune Leybl (Rafalesco), sur le modèle du nom du célèbre acteur Zygmunt Mogulesco, grande star de la comédie yiddish à l’égal de Jacob Adler, de Boris Tomashefsky ou de David Kessler, tous adulés par le public immigrant du Lower East Side à New York.

L’enracinement réaliste de l’écriture romanesque, revendiqué par l’écrivain Sholem Aleykhem, à qui son mentor, Mendele Moykher Sforim, avait déconseillé l’exercice du roman comme contraire à son talent naturel, se mesure d’abord à cette évocation très fouillée des années d’apprentissage du théâtre juif, à travers l’itinéraire d’un Wilhelm Meister des bourgades. L’estrangement géographique, qui dépeint un shtetl légèrement décalé par rapport aux énoncés typiques de la zone de résidence dans laquelle se situent généralement les récits héroïco-comiques (Kasrilevke, la bourgade archétypale, haut lieu de la création mythographique de son auteur), va de pair avec la notion d’éclatement du shtetl, de dispersion moderne et de bouleversement picaresque des modes de vie traditionnels.

L’évocation du milieu interlope du théâtre juif à ses débuts passe par l’accumulation de péripéties plus ou moins vraisemblables, qui tout en maintenant un substrat réaliste rappellent constamment le roman populaire ou le roman-feuilleton, avec ses scènes mouvementées et ses aventures en cascade : arrivée du théâtre ambulant dans la bourgade juive, qui vient enchanter la vie quotidienne et provoque la fuite ou l’enlèvement rocambolesques des deux jeunes héros, ces « étoiles vagabondes » qui, comme dans la légende, s’attirent invinciblement sans jamais se rejoindre ; voyages initiatiques qui éprouvent la vocation artistique à l’aune du desserrement des restrictions de la vie traditionnelle ; accomplissement de l’art, payé au prix fort de la solitude, des trahisons amoureuses et de la culpabilité induite par le processus de rupture. Condensé par la fantaisie carnavalesque et le foisonnement du « roman comique », c’est tout le douloureux apprentissage de la modernité et de l’acquisition de l’individualité émancipée au crible de l’expérience personnelle qui est symbolisé de façon transposée à travers la verve romanesque. À la suite du processus d’émigration outre-Atlantique, la description se fait de plus en plus satirique, à mesure que la perte de l’innocence accompagne le dévoiement de l’idéalisme initial, traduisant la dégradation des valeurs par les compromissions de l’art naïf de l’origine, au profit de la marchandisation des talents, annonçant déjà le futur star-system hollywoodien et dénonçant la médiocrité du répertoire et des performances artistiques. Sholem Aleykhem, lui-même peu satisfait de ses deux séjours américains (la Première Guerre mondiale le contraint à revenir y passer les dernières années de sa vie), n’a de cesse de montrer l’envers du rêve émigrant et pastiche avec ironie le melting pot linguistique et l’abâtardissement de la langue et des coutumes du Vieux Monde.

L’errance stellaire des destins des personnages réfracte les grands mouvements qui désamarrent la vie traditionnelle et rompent les attaches avec l’origine. Car les étoiles que les jeunes amoureux du shtetl invoquent comme puissances tutélaires sont aussi les âmes, qui vont perdre leur pureté enfantine au contact du succès et de la vie sans règles des artistes. Certes le message est ambigu, à travers la formule initiatique au cœur du récit : « les étoiles ne tombent pas, elles vagabondent ». L’exil intérieur semble être nécessaire au mûrissement de l’individualité de l’artiste, et la fin du roman, ouverte, et comprenant en filigrane d’autres alternatives, rejoue le mélancolique message goethéen d’une initiation au renoncement, ou la nécessaire désillusion des « grandes espérances » à la Dickens, l’un des modèles littéraires avérés de Sholem Aleykhem dans sa délicate peinture de l’enfance, et dont le nom d’Estella dans Great Expectations pourrait être le point de passage.

Toujours est-il que, dans le contexte stratifié de la société du shtetl, jamais le fils du riche propriétaire n’aurait pu épouser la pauvre fille du chantre ! Bien plus encore, jamais le talent de chanteuse de celle-ci n’aurait pu se développer dans le cadre des interdits traditionnels. De même, le discrédit jeté par le monde religieux sur le théâtre (hormis les réjouissances autorisées lors de la fête de Purim, qui ont donné naissance au prototype du théâtre juif), dont nous avons un aperçu à travers le Journal de Kafka lors de sa rencontre avec la troupe de Löwy, condamne obligatoirement l’apprenti comédien à la marginalité et au déclassement. La troupe évoquée dans le roman, avec le personnage d’Hotsmakh (sorte de Figaro juif), dont le nom est directement emprunté à La sorcière de Goldfaden, rappelle par bien des traits celle qui a fasciné Kafka exactement à la même époque, en 1911. La chronologie interne du roman, par certains indices, comme les noms de souverains ou une référence à Elektra de Strauss (1909), vont dans le sens de cette coïncidence temporelle. Jusqu’au personnage de Mme Tcherniak, dite Brayndele la Cosaque, ou celui de la prima donna Henrietta (autrefois Yentl Schwartz) qui pourraient nous faire penser à ces actrices de seconde zone dont Kafka semble s’éprendre à chaque fois qu’il les voit sur scène. Le théâtre est ainsi un microcosme de fascination et de libération, un miroir du destin de l’artiste yiddish, contraint de trouver sa voix, sa langue, son inspiration au milieu des conventions d’une tradition ampoulée et sans assise réaliste. Leybl devient un grand acteur précisément parce que son jeu est naturel, dicté par la mesure et l’équilibre individuel. Cependant, l’outrance et la parodie, l’exagération et la truculence verbale associées au corps collectif, en restent le terreau, de même que le passé mythologique de l’enfance, et la complexité des affects modernes que le jeu permet de sublimer.

L’unique rencontre des deux « étoiles vagabondes » lors de leurs trajectoires fuyantes se déroule au zoo, « parmi les bêtes fauves », à un moment où l’enchevêtrement des intrigues, des pulsions, des destins, tend à devenir inextricable et nécessite la coupure, le suspens poétique, le choix éthique et artistique. Entre-temps, plus de 600 pages sont passées comme un rêve, un bain de pur langage, une épopée tragicomique entrecoupée de délires verbaux, de portraits excessifs, de procédés d’interruption narrative ou de connivence avec le lecteur, où se devine en transparence la jouissance du conteur, jetant un regard éloigné sur la longue durée des formes et leur devenir imprévisible, avec la nostalgie savante de celui qui se sait presque arrivé au terme de son errance.

« Les étoiles vagabondes se sont rencontrées, mais bien tard, trop tard… il semble que le bonheur ne soit pas de ce monde. Seul existe l’attrait du bonheur. Mais le bonheur lui-même n’est qu’un rêve, une chimère. L’amour non plus n’existe pas, seule sa représentation existe, un idéal que nous construisons nous-mêmes avec notre imagination. »