Un sociologue des milieux des praticiens des sciences sociales, Bertrand Müller, a pu écrire que la plupart des livres du grand historien Lucien Febvre ont été rédigés comme des comptes rendus, exercice qui occupa dans la vie du savant une place très importante. C’est la signature de l’œuvre d’un éminent lecteur. Philippe Ariès est l’auteur d’une œuvre de facture très différente, ce qui ne l’a pas empêché d’être également un lecteur aigu, comme le montrent ces Pages retrouvées.

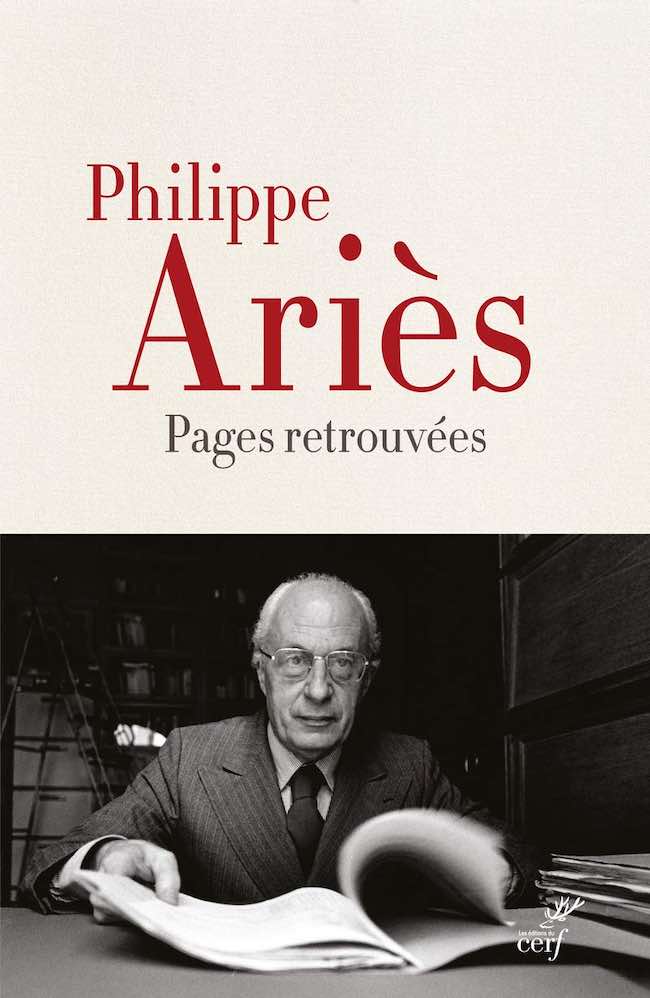

Philippe Ariès, Pages retrouvées. Édition établie et préfacée par Guillaume Gros. Cerf, 304 p., 24 €

Ce lien entre écriture et lectures – souvent, c’est du moins flagrant chez Ariès, très éloignées du domaine patenté de compétences – a sans doute été essentiel au déploiement d’une inventivité historiographique inégalée commune aux deux historiens, celui de l’EHESS et celui du « dimanche » (selon le titre du livre d’entretiens publié aux éditions du Seuil en 1980, Un historien du dimanche »). On plaint les jeunes chercheurs qui se lamentent de ne pas avoir le temps de lire gratuitement et l’on s’inquiète pour le développement de leur imagination scientifique.

Les éditions du Seuil nous avaient donné deux recueils de textes de Philippe Ariès, l’un, constitué par Roger Chartier, Essais de mémoire, 1943-1984, paru en 1993, et l’autre, présenté par Jeannine Verdès-Leroux, Le présent quotidien, 1955-1966, paru en 1997. Aujourd’hui, plus de trente-cinq ans après la disparition de l’historien, en 1984, les éditions du Cerf prennent le relais des éditions du Seuil, infidèles à un auteur qui a pourtant joué en leur sein un rôle capital. On doit ce retour d’intérêt à Philippe Ariès – suspect aux yeux de certains à cause de sa jeunesse maurrassienne, de son royalisme inadmissible, de son travail dans un organisme fondé sous Vichy ; et pourtant élu en 1978 directeur d’études à l’EHESS, temple des sciences sociales, et pourtant salué par Michel Foucault – à un historien de Toulouse, Guillaume Gros, auteur d’une thèse sur Ariès et d’un inventaire en cours de ses archives déposées aux Archives nationales.

Comme pour les deux précédents recueils, il s’agit d’articles parus dans des revues liées aux milieux conservateurs : J’ai lu, La Table Ronde et La Revue française de l’Élite entre la fin des années 1940 et les années 1970. Le volume a une large amplitude et rassemble recensions d’ouvrages, essentiellement, et textes de conférences ou d’articles. Au-delà de la dispersion apparente des sujets, ce qui frappe, dans le contexte actuel de discussion infinie sur le statut de la discipline historique et plus largement des sciences sociales, c’est le sens inouï de ce qu’est l’humain dans toutes ses dimensions. Conservateur, Ariès « répugne [cependant] au conformisme des sectes ou des mandarinats », se déclare « libre chercheur, un peu anarchique sur les bords » et entend s’adresser « à ceux-là qui cherchent avec obstination, simplicité, bonne foi et indépendance […] une petite place entre les blocs d’idéologie ou de satisfaction qui se partagent [la] société intellectuelle ». Très conscient des origines intellectuelles et culturelles du conservatisme maurrassien, l’auteur de L’Homme devant la mort se réclame davantage, à la fin, d’une sorte d’anarchisme de bon aloi visant à ne pas être dupe, à mesurer à chaque bouleversement, chaque tournant, chaque transformation, ce qui est gagné et ce qui est perdu.

Paradoxalement, chez cet apôtre d’une histoire sur le temps long, ce qui est craint n’est autre que la perte de « la particularité vécue dans son irréductible complexité », que peut atteindre une histoire bien comprise. Tout se passe comme si la pratique des sciences sociales avait permis une distanciation par rapport à son milieu d’origine, découvrant les présupposés inconscients du groupe, en même temps que le renforcement d’un sentiment d’opposition à une modernité trop sûre d’elle-même et « hostile au temps », comme en témoignent les beaux textes sur la famille datant de 1956 et 1972. L’historien, classé à juste titre comme conservateur, n’ignore rien, dès les années 1940, des thèmes qui sont aujourd’hui les plus discutés, de l’histoire « connectée » aux rapports entre littérature et histoire, en passant par les relations de celle-ci avec la sociologie. Sur ce dernier point, il reproche à l’auteur d’un ouvrage sur la bourgeoisie de se laisser « emporter par le flux des dates et des événements […] [sans] insister systématiquement sur les connexions de familles et d’intérêt ».

Pionnier d’une histoire dite des « mentalités », née dans le sillage de l’école des Annales, avant que cette histoire ne devienne à son tour objet de critiques, Philippe Ariès ne cesse, à travers les recensions qu’il donne aux revues, de distiller des considérations épistémologiques qui tentent de circonscrire le champ de ce type d’écriture de l’histoire. Il faut s’arrêter, en particulier, non sur un article suscité par la lecture de La Méditerranée de Braudel, mais sur celui issu d’une lecture du livre de Louis Chevalier, La formation de la population parisienne au XIXe siècle, qui énonce de manière éloquente les principes méthodologiques de ce régime d’écriture.

Selon Ariès, le livre de Chevalier, malgré ses limites, « signifie qu’il existe une histoire des phénomènes qui ne sont pas des faits, enfermés dans des petits plans d’espaces et de petites tranches de temps ». Leur étude est complexe parce qu’ils n’apparaissent pas directement dans les documents et que « le mouvement doit être retrouvé par-dessous le vernis des événements politico-économiques ». Comment dire de manière plus claire la responsabilité de l’historien dans le choix de ses objets et de ses objectifs, qu’il ne trouvera pas « directement » dans sa documentation ? D’où, pour finir, ce bel éloge du détail : « C’est en effet dans le détail le plus particulier, et non dans une moyenne trop loin de la fraîcheur vivante, qu’apparaissent les caractères distinctifs d’une civilisation : un trait de mœurs n’est pas, si menu qu’il soit, le découpage artificiel d’un spécialiste qui décante ses observations pour en retenir seulement la matière de sa spécialité. Mais ce petit détail, s’il est aigu et précis, révèle à lui seul toute la couleur du monde à l’endroit et au moment où il a été noté. C’est pourquoi l’histoire des civilisations demeure une science du particulier ».

![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)