Dans une lettre à son ami Pierre Prigioni datée du 3 mars 1965, Jehan Mayoux (1904-1975), dont le long poème « La rivière Aa » est publié en version bilingue par les éditions William Blake & Co, soulignait que certains lecteurs naïfs pouvaient penser que les poètes écrivaient « n’importe quoi » et s’appuyait sur cette idée pour affirmer : « cette perspective n’est pas pour me déplaire ; car je reste persuadé que c’est en écrivant n’importe quoi qu’on peut dire quelque chose et, éventuellement, ce qu’on voulait dire ou ce qu’on avait à dire sans le savoir ». L’écriture automatique est là, qui veille !

Jehan Mayoux, La rivière Aa, précédé de Porte à secrets. Édition bilingue. Trad. de l’anglais par Alice Mayoux et Sandra Wright. Eau-forte d’Olivier Le Bras et dessins de Georges-Henri Morin. William Blake & Co, 124 p., 18 €

Yves Elléouët, Dans un pays de lointaine mémoire. Poèmes et lettres. Diabase, 182 p., 19 €

« La rivière Aa » est composé de deux parties, écrites, l’une en décembre 1967, l’autre entre février 1972 et avril 1975. Il n’a pas été publié du vivant de l’auteur, seulement au sein de ses œuvres complètes réunies en 1976 par son épouse, Yvonne Mayoux, aux éditions Péralta, c’est-à-dire après sa disparition. Cette édition bilingue est donc doublement inédite en tant que telle, et constitue une première.

Mais, pour ceux de nos lecteurs qui ne savent pas qui est Jehan Mayoux, résumons sa trajectoire. Surréaliste sans faillir depuis les années 1930, grand ami d’André Breton, complice privilégié d’Yves Tanguy et de Benjamin Péret, emprisonné pour ses idées libertaires et son refus de répondre à l’ordre de mobilisation en 1939, soumis aux pires ennuis dans sa vie professionnelle – l’enseignement –, poète débridé de l’amour, du merveilleux et de l’enfance où triomphent ses « Fatrasies », logicien implacable et absurde du « Traité des fourchettes », il est aussi l’auteur d’un Court traité de philosophie surréaliste tenant en une seule phrase, mais décisive : « L’imaginaire est une des catégories du réel, et réciproquement ». Vu ?

Quand Jean Schuster, qui tentait avec son petit cercle rapproché de s’imposer comme le « chef » du groupe surréaliste après la mort de Breton, exigea de chacun, le 10 mai 1967, une signature au bas d’une mise en demeure qui transformait l’utile « Comité de Rédaction » de notre revue L’Archibras en « Comité de Direction » autoproclamé, ce qui relevait tout simplement du coup de force, Jehan Mayoux refusa de se plier au diktat ; il fut donc aussitôt exclu par ces petits messieurs (voir Alain Joubert, Le Mouvement des surréalistes ou le fin mot de l’histoire, éd. Maurice Nadeau, 2001) ! C’est plus de six mois après cet épisode indigne et douloureux que Mayoux commença l’écriture de « La rivière Aa », ce qui a une certaine importance, j’en suis persuadé.

Ainsi, on ne m’ôtera pas de l’idée que le début du long poème renvoie indirectement, inconsciemment ou non, à ce que l’homme intègre vient de subir, jugez-en :

« Me voici aux portes d’une Amérique sur un chemin verglacé […]

Quand le capitaine vient de tuer son lieutenant […]

Puis a caché le cadavre dans le piano du grand salon

Peste soit de l’imbécile… »

Dans sa préface, Alice Mayoux, fille de Jehan, y voit la présence de la mort qui menace dans l’ombre ; certes, mais, au-delà de la mort physique, c’est bel et bien une amputation de la plus grande partie de sa vie que le « surréaliste intégral » qu’était Mayoux vient de se voir signifier par « l’imbécile » ici évoqué, véritable condamnation à mort de son activité au sein du groupe telle qu’il l’avait pratiquée jusqu’alors en pleine liberté. À ce sujet, la liberté, voici quelques lignes d’une lettre qu’il adressa le 4 octobre 1971 à Franklin Rosemont, surréaliste de Chicago : « Quant à Marx, […] il a mis en circulation ce monstre philosophique, cette contradiction dans les termes dont la malfaisance, toujours actuelle, est incalculable : ‟le socialisme scientifique” ! Le socialisme, s’il existe un jour, sera le règne de la liberté humaine et il est évident (pour moi !) qu’il ne peut y avoir de science de la liberté ». Petite mise au point avant de revenir sur les bords de la rivière Aa…

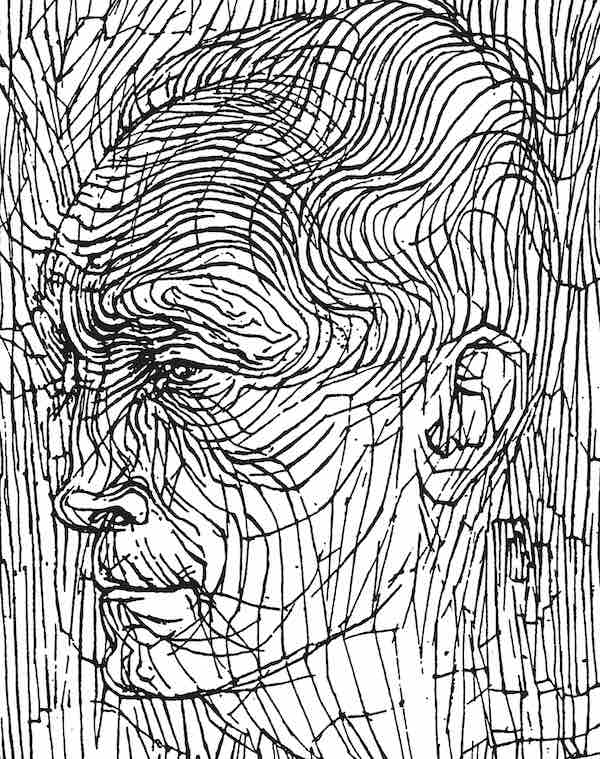

Jehan Mayoux par Hans Bellmer © D. R.

Alice Mayoux revisite les thèmes qui circulent tout au long du poème, avec finesse, justesse et enthousiasme. Après avoir rappelé que Jehan, fidèle à la dictée de l’inconscient, et refusant « de déroger au principe de l’écriture automatique », excluait toute correction, même mineure, suggérée par Yvonne, son épouse, non « qu’il se soit jugé au-dessus de toute critique » mais « pour être toujours resté fidèle à ses principes », elle souligne la présence des femmes « jeunes et belles, brunes ou blondes, espiègles, moqueuses ou supérieures à l’homme, comme la superbe tireuse à l’arc affublée d’un époux aussi bête que le tour de France ». Quant à la « civilisation / Urbaine chrétienne obligatoire, elle est en première ligne sous le tir de l’humour : les églises ont des clochers plus stériles que l’amanite phalloïde qui braillent comme des fanfares dans un film muet, on rencontre un pape qui voulait devenir garçon de café, un prédicateur et son bedeau qui ont un stratagème pour délester les portefeuilles. Du côté des militaires ce n’est pas mieux : on aperçoit un profil de général qui va manger la grenouille, on entend une musique militaire qui se console / d’avoir perdu son régiment en jouant des valses ».

Cette préface, intitulée « Porte à secrets », permet aussi de faire place « à des passages d’une beauté envoûtante comme celui-ci où couleurs, sonorités et rythme se mêlent pour évoquer l’être aimé, ou l’amour même, avec une infinie délicatesse » :

« Alors revient le visage de papillon ocellé

Aux couleurs empennées de vague à l’entrée de la grotte

Où le froufrou du liège couronne le tambour des galets

Ses ailes se déploient plus furtives que l’empreinte

D’un pied nu sur le parvis d’un palais en ruines ».

Ce n’est pas un hasard si la complicité totale avec Benjamin Péret illumina la poésie de Mayoux, la déferlante des images jouant chez l’un comme chez l’autre, mais par une sensibilité différente, le rôle dynamique et révolutionnaire de la provocation. Exemple :

« Les pères de famille bien pourvus déshériteront leurs enfants

Au profit des serveuses de bar ou des conducteurs d’autobus […]

Un fabricant de mégots après quarante ans de labeur

Se dégoûtera de l’odeur de sa marchandise

Et ira cultiver des endives dans la cave de l’immeuble

Le vin de plusieurs locataires en sera gâté ».

Et puis – pourquoi se priver ? – cueillons au passage cette observation pleine de sagacité et de bon sens :

« L’eau de pluie aime les femmes nues

Qui ne le lui rendent pas toujours

Absence d’harmonie dont les Encyclopédistes

Firent état dans leur polémique

Contre ces calotins d’horlogers ».

Parce que « La rivière Aa », ce poème au long cours, est exemplaire de ce que la poésie contemporaine est incapable de faire, prisonnière qu’elle est du rétrécissement de la verve et du dessèchement du langage très « à la mode » chez les pseudo-poètes « officiels » qui prennent la disette pour une vertu, je le tiens, moi, pour l’un des versants essentiels de ces « somptueux écarts » signalés dans le titre de cet article. Nous allons maintenant voir pourquoi, et comment.

Préambule : est-il toujours légitime de parler de « poésie surréaliste » et de placer sous cette étiquette à la fois Breton et Péret, Char et Artaud, Desnos et Blanchard, Éluard et Mesens, Arp et Césaire, Prévert et Tzara, ou encore Jean-Pierre Duprey, Radovan Ivšić, Magloire-Sainte-Aude, Ghérasim Luca, Hervé Delabarre, Pierre Peuchmaurd, Guy Cabanel et Joyce Mansour ? Ces poètes, on le sent d’emblée, ne sauraient fonder leur écriture sur un même modèle, serait-il « surréaliste », et le rôle qu’ils font jouer à l’image – automatique ou non – est loin d’être identique chez tous.

Y a-t-il même toujours « présence effective de l’image » ? On va voir que cela peut ne pas être le cas. D’ailleurs, l’humour ravageur de l’un fait-il bon ménage avec l’éblouissement de l’amour chez l’autre ; la cruauté s’accommode-t-elle de la tendresse, et le dérisoire de la mort relance-t-il l’effervescence de la vie ? Probablement, le territoire où se meuvent les surréalistes est si varié, le domaine poétique qu’ils envisagent si vaste, qu’on ne sait pas très bien où il commence, ni où il finit – s’il finit. Et j’en suis à me dire qu’au lieu de parler de poésie surréaliste, il vaudrait mieux peut-être – j’ai bien dit peut-être ! – utiliser de préférence la formule « le surréalisme et la poésie » comme, au bout du compte, André Breton dut se résigner à le faire pour la peinture, face à l’impossibilité de définir vraiment, donc de limiter, ce qu’était la « peinture surréaliste ». Alors, pour la poésie, vous imaginez !

Finalement, les poètes qualifiés de « surréalistes » se reconnaissent beaucoup plus à l’infinie capacité d’invention dont ils font preuve, à la puissance de leur imagination et, par-dessus tout, à l’esprit de révolte qui les anime, qu’à la forme qu’ils utilisent. Automatisme ou non, fonction effective ou bien clandestine de l’image, poésie sans objet préconçu ou imagination contrôlée, ces pôles ne se repoussent pas, tant que le désir demeure. La vérité de la poésie surréaliste ne se maintient qu’à travers ses métamorphoses, pour paraphraser ce que disait Joë Bousquet de la réalité d’un objet.

Dans Clef de la poésie, publié une première fois en 1944, et depuis souvent réédité, Jean Paulhan écrivait : « Il ne nous est pas donné, sans doute, de penser ouvertement que la forme et le fond sont une même chose, et qu’un mot est une idée ; mais il nous est permis du moins de penser ‟l’ourlet des ans” ou ‟la rosée à tête de chatte” comme si les mots étaient des idées, et la forme était le fond. Il nous est permis de les penser de biais ». Dans ce même texte, Paulhan venait d’opposer Breton, qui voyait « dans l’image une révélation intérieure, et qui précède tout langage », et Jean Prévost, pour qui il s’agissait « d’un arrangement de mots et de phrases qui procèdent d’une idée ».

Famille de Jehan Mayoux

Cependant, si l’image se forge en amont du langage, je ne sais si l’on peut pour autant parler de « révélation intérieure », puisque c’est en aval du langage seulement que la « révélation » dissipera son mystère par l’émergence des mots. En revanche, les images poétiques volontairement fabriquées à grands coups de mots sélectionnés, les audacieuses métaphores savamment calculées pour donner l’illusion du mystère là où il n’y a qu’énigme fugitive, ces images-là ne relèvent au mieux que du divertissement pour esthètes de linotte, au pire de l’émission de fausse monnaie intellectuelle. Ce qui nous amène à Yves Elléouët, bel exemple d’un « somptueux écart » en matière de poésie.

Ceux qui ne connaissent pas ce poète, disparu en 1975 (comme Jehan Mayoux) à l’âge de 43 ans, sont excusables, car il a peu publié et n’a guère été réimprimé jusqu’à ce jour : de son vivant, La proue de la table, journal intemporel avec poèmes illustrés par Calder, et le récit Livre des rois de Bretagne (Gallimard, 1974) ; à titre posthume, Falc’hun, récit préfacé par Michel Leiris (Gallimard, 1976), et les poèmes Au pays de sel profond (éd. Bretagne, 1980) et Tête cruelle (éd. Calligrammes, 1982). C’est pourquoi la publication de Dans un pays de lointaine mémoire, qui regroupe l’essentiel de ses poèmes, ainsi que quelques inédits et une partie de sa correspondance avec André Breton (dont il épousa la fille), Michel Leiris, Georges Perros, Julien Gracq ou Patrick Grainville, notamment, met en lumière l’un des poètes les plus inspirés et les plus originaux, issu de la rencontre d’une nouvelle génération avec le surréalisme au cours des années 1950. Voici comment Elléouët s’adresse à André Breton dans une première lettre de décembre 1955 : « Monsieur, C’est avec le désir de me joindre à vos Mystères que je vous écris. Le Surréalisme étant la seule voie menant à la Découverte. La seule lampe d’alchimiste allumée sur la nuit. » Il termine sa lettre par cette affirmation : « S’il m’est une famille spirituelle elle est au sein de votre groupe et certainement pas ailleurs ».

L’originalité d’Elléouët, c’est que, rompant avec la problématique « mots-idées » caressée par Paulhan, il donne aux objets les prérogatives généralement attribuées à l’image, non pas à la manière de Benjamin Péret qui les faisait se télescoper joyeusement, mais en leur insufflant une charge poétique « oblique » – de biais, disait l’autre – spécifique de son univers. Et c’est peut-être à cause de cela qu’Elléouët est surréaliste quand même, bien qu’il ne réponde pas a priori au désir de Breton, pour qui les images sont essentielles. En effet, il se placerait plutôt en position de susciter l’image par induction, pour qu’elle se forme – ou non – dans l’esprit du lecteur au lieu de lui être proposée, là, sur le papier, de manière irrévocable. L’amont du langage est bien présent, mais sous les mots, sous les objets, le mystère de l’image étant d’autant plus riche, donc plus clair, en termes d’évocation, ou de révélation, aux yeux du lecteur que c’est lui qui l’aura forgée pour partie en lui-même. Cette image à l’état latent n’ouvrirait-elle pas la voie à l’injonction prémonitoire de Ducasse : « La poésie sera faite par tous » ? Ainsi :

« la fenêtre crie

minuit

sur les toits

quand le renard lèche ses ongles »

ou bien :

« deux sœurs jumelles se regardent depuis vingt ans

de part et d’autre de la perspective absolue d’un tiroir »

ou encore :

« petit café-tabac

je m’y vois lamper jadis du vin fort

dans des grands verres

la pluie crible la vitre on lève la tête

tout est noir

un ruban de papier tue-mouche pend dans la

pénombre »

et puis :

« dans la rue s’est ouverte à midi

l’ombrelle des écolières

les lanternes de la proche nuit

s’allument ».

enfin, de ce poème inédit, écrit en 1956, peu après sa rencontre décisive avec celle qui deviendra sa femme, Aube :

« et quelque part un rideau tombe

et l’ancienne nuit

la nuit ancienne

voit sur son dernier théâtre

s’éteindre la rampe de sa vie

Aube mienne

Un nouveau sens est né »

On sent bien ce qui ne cadre pas vraiment avec un certain projet d’écriture surréaliste, puisqu’il n’y a pas là révélation « directe » par l’image, mais l’on perçoit en revanche le mouvement poétique qui permet de « rendre le langage à sa vraie vie […] en se portant d’un bond à la naissance du signifiant », comme disait André Breton. Il n’y aurait donc pas de « forme » poétique à privilégier plutôt qu’une autre, et le surréalisme ne saurait se limiter à l’imitation d’une certaine partie de lui-même, idéologiquement dominante donc restrictive, contrairement à ce que nombre de « bonnes volontés » s’imaginent encore. Finissons-en avec ceux qui transforment la poésie en langue de bois, de ce bois dont il est, dès lors, facile de fabriquer des cercueils… Il reste des territoires en jachère, la preuve !

Chez Yves Elléouët, l’image n’est pas aux premières loges, ou alors un peu en retrait, dans la pénombre, là où seuls brillent les diamants. C’est l’écart même qui existe entre la poésie de Jehan Mayoux – où l’image se déploie sans mesure, audacieusement – et celle d’Yves Elléouët – où elle se fraie sa voie avec une discrète persuasion, on vient de le voir – qui les rapproche de l’esprit du surréalisme, par les chemins secrets qu’il sait se ménager depuis toujours. L’un comme l’autre sont de vrais singuliers. C’est ainsi que se régénère le surréalisme au fil du temps, depuis ses origines : par la différence.