Jeff : on appelait ainsi Joseph Kessel. Ça sonne bref, ça claque. Jeff aimait la nuit, la fête, la dépense, et le monde, les autres. Reporter et romancier, il voulait donner à voir et à sentir par les mots. Homme engagé, il n’hésite pas en 1940 ; dès 1932, en Allemagne, il a compris ce qui arrivait à l’Europe. Les deux tomes de la Pléiade, l’album conçu par Gilles Heuré qui les accompagne et quelques autres livres donnent à connaître ou à redécouvrir un homme en mouvement dont la devise dit tout : « Plus long le chemin, plus riches ses promesses ».

Joseph Kessel, Romans et récits. Édition publiée sous la direction de Serge Linkès. Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2 vol., 1 968 et 1 808 p., 68 et 67 €

Gilles Heuré, Album Kessel. Gallimard, 256 p.

Joseph Kessel, Hollywood, ville mirage. Éditions du Sonneur, 128 p., 15,50 €

Jeff, qui traine des nuits entières dans les boites de Montmartre, qui fait la fête avec ses amis tsiganes, déplaira à certains messieurs quand il entrera à l’Académie française, qui plus est pour prendre le fauteuil vacant du duc de La Force. Mauriac, amusé, apprécie l’entrée du lion dans la bergerie. On lira dans l’album de la Pléiade le superbe discours du nouvel entrant, évoquant les « lumières de la France ».

Kessel, comme Romain Gary, comme bien des « métèques », est de ceux qui ont aimé la France sans compter, et ont pour certains rejoint De Gaulle en 1940, quand personne ne pensait Résistance. Il a rédigé Le chant des partisans avec son neveu Maurice Druon, écrit L’armée des ombres, l’un des romans les plus justes sur l’expérience de la clandestinité, du combat secret et anonyme, transfiguré par le film de Jean-Pierre Melville, et Le bataillon du ciel, d’abord un scénario de film, puis un roman.

Kessel est né en Argentine dans une famille de Juifs russes. Sa vraie terre natale est cependant la Russie, celle des cosaques, de Tolstoï et Dostoïevski. Ces deux écrivains sont ses modèles : il a, pour schématiser, l’humanisme de l’un, le goût des monstres de l’autre. Sa Russie est la petite ville d’Orenbourg où il passe son enfance. L’album conçu par Gilles Heuré la montre en photos. Il la quitte pour Paris, puis Nice ; elle ne le quitte jamais. Son anticommunisme (ou plutôt son hostilité au totalitarisme) est essentiellement lié à ce qu’il perçoit d’emblée : le nouveau pouvoir s’incarne très vite dans la puissante Tchéka, la police politique. Comme l’écrit Francis Lacassin, il en veut au « serpent qui a pris possession du paradis de son enfance et qui a détruit sa Russie ».

Joseph Kessel à Londres (1942-1943). Au mur, un portrait du général de Gaulle. Collection particulière. Photo Frédéric Hanoteau / © Éditions Gallimard

Les convictions de Kessel s’expriment très tôt dans ses écrits de jeunesse. Avant d’être publié chez Gallimard, il écrit pour le vénérable Journal des débats. Puis paraissent La steppe rouge, Makhno et sa juive, longue nouvelle qu’on trouvera dans le premier tome de la Pléiade. C’est un récit qui fait et fera encore débat ou polémique, parce que l’anarchiste ukrainien y apparait comme une brute sanguinaire antisémite et sous son vrai nom. Retenons le talent du conteur, qui se manifeste déjà pleinement. « Conteur » : le mot sonne comme un reproche chez certains critiques du temps. C’est plutôt un compliment, et, pour situer Kessel sur le plan mondial qui lui convient, on peut songer à Isaac Babel, celui de Cavalerie rouge par exemple, ou bien à Twain ou à Conrad. Reporter et conteur, Babel et lui auraient pu se rencontrer. Le 11 novembre 1918, Kessel part pour la Sibérie, tour du monde passant par les États-Unis. En ces années de guerre civile, il rencontre quelques monstres qui le fascineront toujours.

Mais l’expérience fondatrice, pour lui comme pour beaucoup d’autres, a eu lieu : c’est la guerre de 14. Comme Blaise Cendrars, Moïse Kisling ou Guillaume Apollinaire, nés ailleurs, il s’engage très tôt. À tout juste seize ans, il est d’abord infirmier à Nice. Puis il risque sa vie comme observateur à bord d’un avion. De cette expérience naitra en 1923 L’équipage, roman de la fraternité entre les aviateurs, dont on trouvera l’écho dans les trois films qui en sont tirés, comme dans La grande illusion, de Renoir, parce que le lien entre Boieldieu et Rauffenstein nait de cette chevalerie-là, la dernière qui existe, au milieu des carnages des tranchées. Et puis, hasard amusant, il se lie avec Roland Toutain, l’aviateur de La règle du jeu.

L’aviation, donc. Kessel écrit Vent de sable, quand Saint-Exupéry relate l’épopée de l’Aéropostale. Tous deux sont amis de Mermoz, dont Kessel écrit la première biographie. L’avion fait partie de ces promesses de l’époque. Il symbolise l’aventure, modifie la perception que nous avons de la distance, de l’espace, et il incarne bien sûr la puissance de la technique.

Les épreuves personnelles que connait l’écrivain le forment et le forgent. Kessel n’est pas seulement un fêtard et un baroudeur. C’est un homme complexe dont les contradictions s’expriment grâce à la transposition romanesque. Ainsi lira-t-on Belle de jour, roman ambigu que Buñuel métamorphose sur l’écran, ou La passante du Sans-Souci, inspiré par son voyage dans l’Allemagne pré-hitlérienne, également adapté au cinéma, dernier film d’une Romy Schneider au bout du rouleau. Kessel entretient des relations très fortes avec ses frères, et le suicide de Lazare au début des années 1920 le marque. Puis Sandi, sa première épouse, est enfermée dans un sanatorium où elle meurt de la tuberculose. Un roman relatera cette expérience, Les captifs.

L’escadrille S39 posant devant un Salmson 2A2, en 1918. Kessel est debout, le troisième à partir de la gauche. Service historique de la Défense, Vincennes.

Mettons sur le compte de cette complexité ou ambiguïté quelques fréquentations que nous ne pourrions comprendre autrement, en nos temps simplificateurs, réducteurs, volontiers anachroniques. Ses premiers reportages dans l’Irlande traversée par la guerre civile, en 1920, il les fait avec Henri Béraud. Dans les années 1930, il fonde avec Horace de Carbuccia et Georges Suarez le journal pamphlétaire et très droitier Gringoire. Il fréquente le préfet Chiappe et Stavisky, rencontré en 1932 : il explique comment ils se sont connus dans « L’empire d’Alexandre », paru dans Marianne, le journal dirigé par Emmanuel Berl. Toutes ces fréquentations, il les assume de façon innocente. Mais il rompra avec Béraud, Carbuccia et Suarez, qui seront collabos dès 1940 et dont les journaux ont viré à l’extrême droite dès le milieu des années 1930.

Kessel ne s’intéresse guère au contexte politique français. Son échelle est autre. Il ne se trompe pas quand la guerre civile éclate en Espagne et pas davantage, on l’a dit, quand les nazis envahissent la France et quand Pétain collabore. Après la guerre, il écrira, pour l’essentiel, dans le France-Soir de Pierre Lazareff, et contribuera à sa collection « L’air du temps » aux éditions Gallimard, pour La piste fauve, La vallée des rubis et trois autres « reportages littéraires ».

Faut-il ranger Kessel sur une étagère en particulier ? Surtout pas ! Romancier, reporter, conteur, il est tout cela à la fois, et tout le temps. Guitton et Rostand, autres opposants à son entrée à l’Académie française, disaient de lui : « il n’est qu’un journaliste, un reporter ». Outre que la restriction est des plus méprisantes, elle fait bien peu de cas de son talent de romancier, de son intention qui s’exprime par exemple dans Fortune carrée ou Les cavaliers. L’échec critique du premier livre l’affecte ; le second, longuement mûri, est sans doute son ultime chef-d’œuvre, en 1967.

Kessel passe sans cesse du reportage au roman, selon un principe de réemploi que Serge Linkès, maitre d’œuvre de cette belle édition, résume en deux termes : stylisation et fictionnalisation. Si le reportage doit pour le journaliste « informer, convaincre, émouvoir », l’œuvre romanesque exige un autre travail, davantage porté sur le style. On a qualifié Vent de sable de « roman d’aventures réel ». L’expression vaut pour bien des ouvrages.

Joseph Kessel lors d’une séance de dédicace dans une librairie Flammarion (années 1920). Photographie d’Henri Manuel. © Éditions Flammarion

Le récit Hong-Kong et Macao illustre bien la manière de Kessel. C’est d’abord un grand reportage auquel se mêle le reportage social, l’investigation, sans oublier une dimension poétique puisque rêve et réalité sont étroitement imbriqués. Kessel ou plutôt son narrateur (les deux se ressemblent souvent) voyage dans les deux villes au milieu des années 1950. Il découvre un univers dantesque, une sorte d’enfer au milieu duquel émergent quelques figures singulières. Harry Ling, son guide à Hong Kong, et Manoel, qui le mène dans Macao, lui racontent, l’un la vie de Jardine ou de Aw Boon Haw, l’inventeur du baume du tigre, l’autre celle de Monsieur Fu, qui tous ont fait fortune dans ces cités désormais chinoises. Une femme fait fortune en développant, par anticipation, la gestation pour autrui. Une autre se perdra d’amour pour un certain Enrico. Kessel joue du récit dans le récit ; l’art du conteur y est souverain. Si le lecteur joue le jeu du romanesque, il est conquis. Quant aux fameux casinos de Macao, qu’on aille voir ce qu’il en est. Après tout, c’est bien là l’art du feuilletonnage.

Kessel appartient pleinement à cet art de la « littérature industrielle » né au XIXe siècle, qui atteint son apogée dans l’entre-deux-guerres. Il vit de sa plume et gagne très bien sa vie. Il qualifie ses notes de frais d’« appui financier et moral nécessaire ». Il bénéficie de gros tirages et la mise en page de ses articles joue beaucoup sur le sensationnel, avec gros titres attirants ou aguicheurs, goût de l’exotisme ou du stéréotype parfois discutable ou douteux. Son style journalistique n’est pas celui qui prévaut aujourd’hui : il use de phrases souvent longues, multiplie les adjectifs, apprécie les images, les métaphores poétiques.

Cette presse populaire pratique ce que Theodor Adorno et Walter Benjamin appellent de façon péjorative « le pacte sériel », cette technique du « à suivre », qui privilégie l’émotion, les effets d’attente, négligeant donc la réflexion. « Le style, c’est un organisme à crémaillère » : la phrase est de Kessel, et Hitchcock dialoguant avec Truffaut l’emploiera pour ses films. Chaque paragraphe, comme chaque plan, apporte sa « dose » de tension, chaque chapitre – ou séquence – ajoute au précédent. Une autre formule pourrait résumer la vision du métier ou l’éthique de Kessel : « Tu as de la chance de voir ce qui n’est pas donné à tant d’autres. Tu es là à cause d’eux et pour eux. Tu dois leur rendre choses, décors et gens, comme tu les as toi-même reçus. » Précisons : à travers un regard sur les plus humbles, comme chez son maitre Tolstoï.

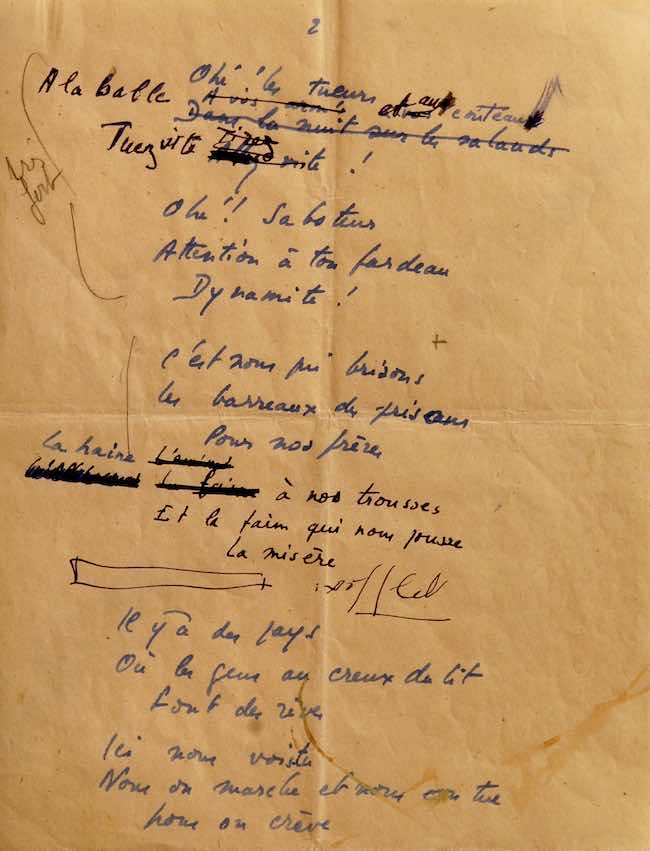

Manuscrit du « Chant des partisans ». Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie, Paris

Mais Kessel ne se réduit pas aux stratégies de ses patrons. Il a un modèle, Albert Londres, il est le contemporain du Gide du Voyage au Congo, qui dénonce l’exploitation coloniale ; Marchés d’esclaves met en lumière ce qui se passe dans cette zone encore méconnue, entre l’Afrique et l’Asie qu’Henry de Monfreid ne cesse d’arpenter. La piste fauve, en 1955, n’est pas plus tendre avec les occupants anglais du Kenya, lors de la révolte des Mau-Maus. De là à dénoncer les crimes qu’elle commet…

Son art du réemploi fait parfois de lui un précurseur. Ainsi, entre La passe du diable en 1955 et Les cavaliers en 1967, il passe du film au roman. Le film annonce un mouvement qui se développera dans les années 1960. Pierre Schoendoerffer, futur réalisateur de La 317e section, et Raoul Coutard, le chef opérateur de Godard, l’accompagnent. Quant au roman, il sera adapté pour l’écran par John Frankenheimer. Le réemploi vaut plutôt dans un autre sens : reportage chez les Unterwelt de l’Allemagne pré-nazie puis Passante du Sans-Souci ou Marchés d’esclaves évoquant Henry de Monfreid, qui devient Mordhom dans Fortune carrée. Les ressemblances sont nombreuses, voire les reprises de passages ou de chapitres, le style fait le reste, et donc l’essentiel.

En exergue à sa préface, Serge Linkès cite un extrait d’entretien avec un journaliste de L’Express, en 1969 : « Qui êtes-vous Monsieur Kessel ? Un journaliste ? Un romancier ? Un académicien ? Un aventurier ? Ou un mythe ? – Je ne sais pas », répond Kessel.

Quel Kessel privilégier ou préférer ? On pourrait dire tous. J’ose m’engager, en excluant le Kessel pour la classe de collège. Je n’ai jamais été attiré par « Le petit âne blanc », que l’on trouvera dans Au Grand Socco, ou par Le lion. En revanche, je recommande vivement Une balle perdue que l’on trouvait en édition jeunesse et qui nous éclaire sur la Catalogne des années 1930 (et d’aujourd’hui). J’apprécie l’auteur de Belle de jour mais peut-être pour Catherine Deneuve et Michel Piccoli. La passante du Sans-Souci rappelle l’atmosphère des romans durs de Simenon et c’est un gage de qualité. Makhno et sa juive, nouvelle éminemment polémique, est une réécriture moderne du récit biblique mettant en scène Esther et le roi Assuérus. Hollywood ville miracle, que rééditent les éditions du Sonneur, démonte le mythe hollywoodien. Mais si je ne conservais qu’un seul texte de Kessel, ce serait son éloquent pied de nez à monsieur Pierre Gaxotte, dans son discours de réception à l’Académie française. C’est le Kessel qu’on peut chanter, parmi bien des « étrangers ».