Le souvenir de la guerre civile espagnole n’est pas effacé. Il demeure au centre de querelles mémorielles et de débats historiographiques en Espagne et ailleurs. Cette révolution et cette guerre ont hanté l’Europe, particulièrement la France, comme prélude à la Seconde Guerre mondiale, ou comme expérience d’un soulèvement populaire massacré par une armée de putschistes, cas de figure si souvent reproduit depuis. Très vite, l’événement a été accompagné d’une littérature d’observateurs étrangers (Malraux, Bernanos, Hemingway, Dos Passos, Orwell…) et de nombreux témoignages, qui ont forgé l’image dominante de cette tragédie. La traduction du témoignage de Ksawery Pruszyński (1907-1950), journaliste polonais présent sur place en 1936 et 1937, offre un regard différent qui peut conduire le lecteur français vers de nouvelles interrogations.

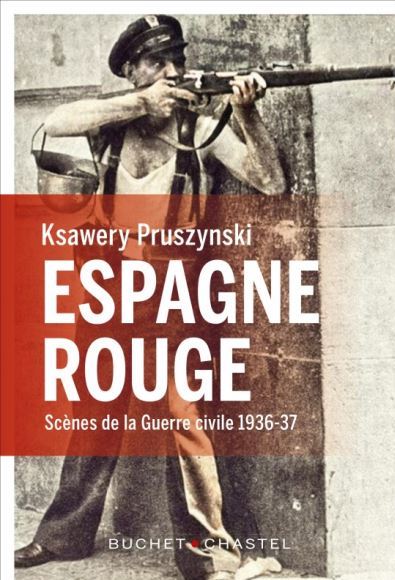

Ksawery Pruszyński, Espagne rouge. Scènes de la Guerre civile 1936-37. Trad. du polonais par Brigitte Gautier. Buchet-Chastel, 492 p., 27 €

En Espagne, en février 1936, la victoire électorale d’un Front populaire associant la gauche et des républicains donne naissance à un gouvernement modéré vite débordé par de grandes mobilisations paysannes et ouvrières : ouverture des prisons et libération des prisonniers politiques, grèves et expropriation des propriétaires, exécutions sommaires, élections de comités révolutionnaires, armement de milices ouvrières et paysannes. C’est la révolution. L’extrême droite multiplie les attaques, l’Église et l’armée condamnent, menacent. En juillet, un soulèvement militaire au Maroc espagnol déclenche la guerre civile. Des généraux insurgés mobilisent un « camp national » et entreprennent de reconquérir par la force le territoire du « camp républicain ». Ils obtiennent rapidement l’aide de l’Allemagne nazie et de l’Italie mussolinienne qui leur procure des armes et un soutien aérien. Ils conquièrent des villes, sont stoppés à Madrid, et s’installe une longue et sanglante guerre de position, avec des fronts et deux pouvoirs.

Du côté nationaliste, est imposé « l’État national » avec un parti unique, la Phalange, et la toute-puissance du « caudillo », le général Franco. L’Église catholique bénit leur « croisade ». Du côté républicain, fort de la légitimité de la Seconde République proclamée en 1931, un nouveau gouvernement est formé en septembre, dirigé par le socialiste Largo Caballero, comprenant toute la gauche et quelques républicains modérés. Même la puissante CNT (Confédération nationale du travail) anarchiste le rejoint en novembre. Il gouverne avec l’appui d’une majorité populaire qui s’organise en comités révolutionnaires ; il réforme l’armée en y intégrant les milices tandis que l’expropriation des propriétaires terriens, des usines et de l’Église va bon train sous l’impulsion des anarchistes et de la gauche communiste (les « Rouges »). Le combat des Républicains suscite un grand enthousiasme en Europe, particulièrement en France où l’on vient d’élire un autre Front populaire. Des volontaires les rejoignent, organisés en « brigades internationales », mais le soutien des gouvernements démocratiques, y compris celui de Léon Blum, demeurera formel, laissant la main à l’Union soviétique de Staline qui, pendant les procès de Moscou, livrera quelques armes et tanks aux Républicains et, surtout, des équipes du KGB qui mettront au pas la révolution. La guerre civile a duré trois années jusqu’à la capitulation de Madrid en 1939, et la proclamation sur tout le territoire de « l’État espagnol », une dictature nationale-catholique, qui a tenu jusqu’à la mort de Franco, trente-six ans plus tard, en 1975.

Affiche anarchiste de la CNT-FAI pendant la guerre civile espagnole

Ksawery Pruszyński arrive à Barcelone en septembre 1936. C’est un homme de trente ans, vedette du journalisme de son pays, une sorte de Joseph Kessel polonais. Il parcourt le monde et publie des reportages dans la presse à gros tirages. Enfant, il a connu les désastres de la guerre civile qui suivit la révolution russe ; il vivait en Volhynie (actuellement en Ukraine), sa famille a été expropriée, son père assassiné, sa mère a fui avec ses enfants jusqu’à Cracovie. Il fut profondément marqué par les violences et les combats qui opposaient, autour d’eux, Autrichiens, Russes et Ukrainiens.

Après des études de droit, Ksawery Pruszyński se fait connaitre par des reportages et des livres sur Dantzig, Sarajevo, Shanghai ou sur les colonies sionistes en Palestine. Il rentre d’Espagne en mars 1937 et publie immédiatement un livre fait de ses reportages, L’Espagne rouge. Il ne reprendra plus son texte, ce qui en fait un témoignage précieux, rédigé au milieu de la guerre. Ensuite, il couvrira les débuts de la Seconde Guerre mondiale en Europe centrale et les Balkans, puis rejoindra le gouvernement polonais en exil à Londres. En 1942, il est envoyé à Moscou dans l’équipe de diplomates qui négocie avec Staline la formation de l’armée Anders, et en 1944 il participe, au sein de la division polonaise du général Maczek, au débarquement de Normandie. Membre de la représentation polonaise auprès de l’ONU, il meurt dans un accident de voiture en 1950.

Pruszyński est une de ces grandes plumes européennes qui, lorsqu’elles écrivent sur la guerre, savent de quoi elles parlent pour en avoir vu beaucoup et en avoir vécu certaines dans leur chair. Certes, lorsqu’il débarque à Barcelone, il ne maitrise pas l’espagnol (il sait le français, et le russe qui lui sera utile), il ignore « presque tout de la révolution espagnole », confie-t-il, mais il sait ce qu’est une maison pillée et brûlée, il a déjà vu des cadavres abandonnés et perçoit immédiatement les déchirements et les ambiguïtés d’une guerre civile. Aussi s’intéresse-t-il d’abord à ce qu’il appelle les « dessous de l’Histoire », aux « petites gens », sans se limiter, comme beaucoup de ses collègues, aux enjeux politiques de ce qu’il voit. Il en extrait des images significatives, presque des résumés de la situation. Une fois, en route vers Guadalajara, il s’arrête à un poste de garde pour se protéger de la pluie. Dans la salle, il aperçoit une femme descendant lentement un escalier, elle est enceinte, un voile de deuil sur la tête. « Vous savez, lui dit un lieutenant, c’est une dévote enragée. Elle avait un fils de l’autre côté, un carliste. Il a été tué ici, alors qu’il se faufilait. On ignore ce qu’il voulait. Il faisait nuit. Elle a reconnu que c’était son fils. Beaucoup de choses parlaient contre elle. Nous devions même la juger devant un tribunal de campagne. Cela devait être court, même si cette grossesse… » Et puis un autre de ses fils, un communiste, est tombé héroïquement au front, « il était membre du parti depuis 1929, précise le lieutenant. Vous comprenez, on l’a tout de suite libérée. L’enterrement a eu lieu avec les honneurs militaires ».

Ksawery Pruszyński rapporte des récits d’exécution de prêtres et de nonnes par la foule en colère, les premières semaines de la révolution, les évêques qui fuient du côté franquiste, les églises brûlées, sans pour autant tomber dans une démonstration manichéenne. Il se demande : « Pourquoi avoir détruit avec autant d’acharnement, de passion ? », et suit, en catholique polonais averti, la piste du catholicisme espagnol. Il observe les vestiges de ces églises – autels, tableaux, statues, ornements… – entassés dans les couloirs de musées qui les protègent, et la foule qui défile devant « ces crucifix d’un réalisme effrayant », ces « Greco à l’expression surhumaine », des Murillo, et « lentement, les salles du musée se transforment en église. Le christ agonisant de Montserrat est son propre autel ». Il voit dans les arts la fusion entre catholicisme et hispanité et « ce qui est resté [après les destructions] continue d’envouter la nation » ; dans « un tel musée, à cet instant, on comprend la fureur des destructions dont la foule espagnole était possédée, fureur dont tous ont honte et que nul n’arrive à expliquer ». Ce qui est différent de la Pologne où les insurgés ne pendent pas les prêtres, au contraire. L’Espagne, remarque-t-il, est « un étrange pays où les jurons associent d’une manière inconnue en Pologne, la religion et la débauche, la sainteté et le caniveau ».

L’intérêt de ce livre est moins dans les situations de guerre et ses figures imposées, déjà lues ailleurs, que dans ce regard d’un journaliste qui voyage les yeux ouverts, et écoute. Il peut, par exemple, douter de certains récits de miliciens fiers de leur victoire – c’est le début de la révolution – et noter un « besoin de se vanter et d’amplifier une réalité déjà sanglante ». Il ne fait pas le récit chronologique des combats, il peint des « scènes de la guerre civile ». À travers « la moitié de l’Espagne en proie à l’incendie révolutionnaire comme l’Ukraine en 1918 », il se fraie « un chemin à travers la contrée en flammes de Don Quichotte ».

On le suit de Barcelone à Valence, lors du siège de Madrid, dans la Manche et dans le Pays basque, ou sur des lignes de front, jusque dans les tranchées ; il fait preuve de courage. Il est à Cerro Muriano, là où Robert Capa a pris sa célèbre photo du milicien fauché par une balle qu’il n’a pas entendue… Pruszyński reconstitue des atmosphères, collectionne des portraits attachants, il tient le lecteur en haleine, saisit les sentiments, souvent contradictoires, la peur, l’enthousiasme, les angoisses. L’écriture est limpide, visuelle, bien rendue par la traductrice et préfacière, Brigitte Gautier, qui, en outre, éclaire d’un sobre appareil de notes les allusions de l’auteur à des repères polonais.

Le parti pris d’une relative objectivité n’empêche pas une réflexion profonde sur les enjeux et la signification de cette guerre. L’auteur pressent, comme nombre de ses contemporains, la répétition d’une guerre mondiale à venir, et se demande : « Qu’est-ce qui fait la victoire d’une révolution ? » Certes, il ne s’engage pas dans une milice ou l’armée républicaine comme d’autres écrivains – Orwell, Malraux ou Hemingway. Accueilli en tant que journaliste par le gouvernement de Front populaire, il obtient, pour se déplacer, les laissez-passer nécessaires, une voiture et un chauffeur réquisitionné. La légation polonaise, qui lui conseille de rentrer chez lui, met à sa disposition une jeune attachée de presse qui l’accompagne. Il ne subit aucune pression et note tout ce qu’il veut. La plupart du temps, il se trouve avec des anarchistes ou des communistes, il pleure « le grand dramaturge García Lorca […] assassiné par ceux-là ! », rencontre le colonel-ouvrier Lister ou le bataillon Thälmann (ce qui donne un portrait chaleureux et bigarré des « brigadistes »), et beaucoup d’autres, Malraux compris, « ce chef de division avec des épaulettes dorées sur la manche bleu marine de son uniforme ». Il s’adresse surtout à des anonymes, des gens simples qui subissent la guerre ou des combattants qui vont y mourir. Il aborde ses interlocuteurs avec empathie, tout en gardant une certaine distance à l’égard de leurs propos. Il cherche surtout à comprendre et à faire savoir.

Avant de quitter l’Espagne, il s’interroge sur l’issue de ce désastre, un vieux pays européen à feu et à sang, coupé en deux, des démocraties qui se taisent et les manœuvres soviétiques. Avec son histoire polonaise, il ne peut qu’être inquiet. « Ici nous sommes témoins d’une totale absence de confiance en rien et en personne. Les tanks soviétiques se méfient des anarchistes et coupent le terrain aux trotskistes. Dans le gros bloc du front populaire, dans la masse compacte de la révolution, la lourde pioche de l’aide russe commence à creuser son propre domaine, élargir sa base directe, édifier le futur pouvoir central du comité exécutif et son futur dirigeant, et secrétaire général du parti… » Il pense aux accusés des procès de Moscou qui se tiennent au même moment : « Qui peut jurer que ne viendra pas un moment où l’on citera des noms espagnols à leur place ? »

Il ne croit pas si bien dire. Quand son livre paraît à Varsovie, la petite ville de Guernica vient d’être bombardée, et en mai 1937 les tensions au sein du camp républicain donnent lieu à des journées d’émeutes à Barcelone. Le gouvernement Caballero est remplacé par celui de Negrín, un proche des communistes, qui fait arrêter immédiatement les dirigeants de son aile gauche (le POUM) dont le fondateur, Andrés Nin, est assassiné par le KGB. Affaibli de l’intérieur, le camp républicain résistera héroïquement deux années encore, et sera massacré par les armées franquistes gagnant toutes les batailles, jusqu’à leur entrée dans Madrid, le 26 mars 1939.

![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)