Quand chacun se veut plus vrai que vrai en se substituant aux écritures des gens du passé… Le témoignage fait de lettres familiales selon un montage de Michèle Audin se révèle passionnant. Ces échanges ont pour principale protagoniste Alix Payen, ambulancière d’un bataillon de la Commune. Nous la découvrons, elle, vive, moqueuse, et son milieu. Mais voilà, elle n’a pas publié, pas fréquenté de clubs, pas appartenu à l’Internationale, ni même à l’Union des femmes pour la défense de Paris [1] !

Alix Payen, C’est la nuit surtout que le combat devient furieux. Une ambulancière de la Commune, 1871. Libertalia, 126 p., 8 €

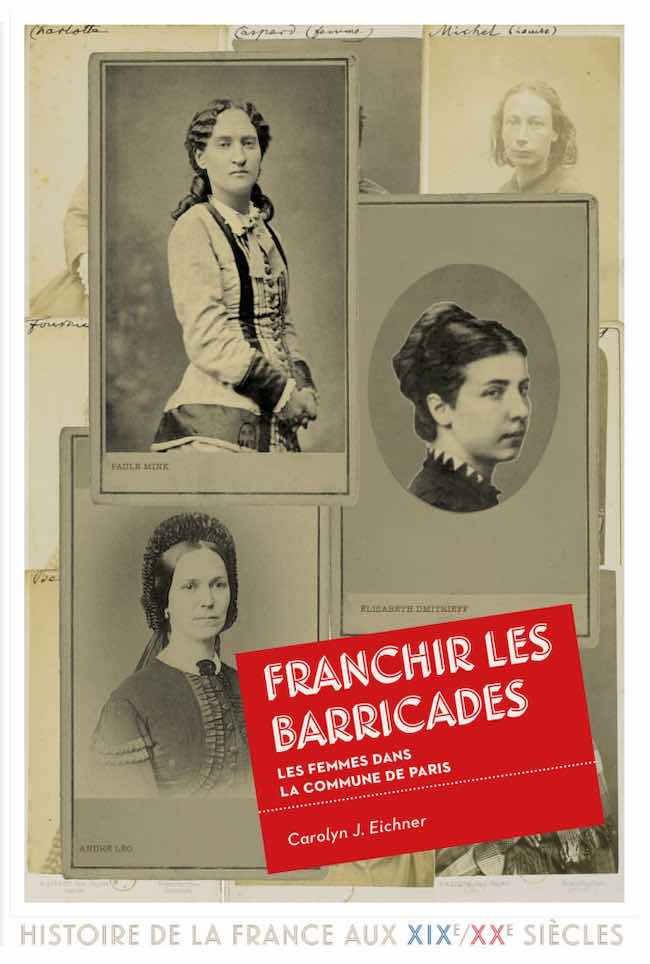

Carolyn J. Eichner, Franchir les barricades. Les femmes dans la Commune de Paris. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Bastien Craipain. Éditions de la Sorbonne, 314 p., 25 €

Les lettres rassemblées sont celles de la famille Milliet du temps du siège de Paris, échangées entre Alix Payen, sa mère, née de Tucé, son père, officier de cavalerie et orateur d’une loge maçonnique qui a fui en Savoie après le coup d’État de 1851, sa jeune sœur Louise et son frère Paul, non moins Fédéré et sergent dans la Garde nationale, mais dans le génie et en passe d’entrer aux Beaux-Arts. Devenue ambulancière, elle suit son mari, Henri, artisan bijoutier, enrôlé dans un bataillon de quartier, le 153e lié à la 10e légion, celle du Xe arrondissement.

Certificat d’Alix Payen, infirmière du 153e bataillon de la Garde nationale © Archives famille Duizabo

Le père est à La Colonie de Condé-sur-Vesgre près de Houdan, l’authentique création fouriériste, on lui conseille de ne pas revenir et Alix persifle quand elle lui écrit : « Ces abominables communeux ont brûlé solennellement la guillotine l’autre jour ». On lui déconseille de revenir, la mère vit 95 boulevard Saint-Michel. Elle se partage entre son appartement exposé aux violents bombardements de la rive gauche et celui de sa fille, rue Martel, où elle va avec Louise, la jeune sœur, dont les commentaires ne sont pas moins engagés que ceux du reste de la famille. La description des incendies de la « Semaine sanglante » par la mère, toujours très neutre de ton mais vive observatrice, est formidable.

De cet ensemble, on connaissait les morceaux publiés par Maspero en 1978 (sous le pseudonyme de Louis Constant), sous le titre Mémoires de femmes, mémoire du peuple. Paul Milliet, le frère, avait publié en 1916 Une famille de Républicains fouriéristes. Les Milliet. Chacun parle sans fard, selon son âge, sa position, son éducation, même si Alix se dit qu’elle vit quelque chose qui devrait être raconté, rassemblé, publié. La mère, qui a un frère général en garnison à Clermont-Ferrand, est la plus pondérée, les sœurs sont plus spontanées. Alix, qui s’engage, est visiblement une « crâne petite femme », selon l’expression d’un soldat du bataillon qu’elle suit.

Son mari, sergent des gardes nationaux, appartient aux troupes qui défendent Paris, celles du siège de Paris, avant même que la Commune n’y soit proclamée. Alix lui écrit : « on dit que les généraux n’ont qu’une envie, celle de capituler ». Les lettres circulent à l’intérieur de Paris assiégé. Une fois la Commune proclamée, Alix, qui mûrit au fil des ses expériences, évolue de campement en campement, dans les forts d’Issy et les cimetières de la banlieue ouest, un Neuilly dévasté, toujours sous le feu des Versaillais. Les difficultés sont constantes, les relèves approximatives, les marches sous le feu de l’ennemi versaillais aléatoires, la saison froide et humide. Mais Alix est courageuse et curieuse de tout : le 16 avril, elle écrit : « j’ai passé toute la journée dans le cimetière et fait un peu connaissance avec mes nouveaux camarades… Les hommes sont très convenables et même très aimables avec moi. Je mange avec eux. Je les aide à éplucher les légumes pour la popote. J’en suis récompensée par le plaisir que j’ai à les entendre causer. Il y a tant d’esprit si naturel, des réparties si drôles chez ces ouvriers parisiens ». Elle ne cesse d’attester de leur correction, un peu étonnée, sans doute par préjugé de classe, plus encore pour rassurer ses parents. Le 21 avril, elle note : « enfin nous partons quatre dans le fourgon, aucun de nous ne sachant conduire ni la route ». La vie des camps est rude : « ils savent que j’ai la faiblesse de me débarbouiller tous les matins ». La mère est très partagée sur ce qu’elle voit de part et d’autre ; la petite sœur, plus radicale.

On n’ose pas qualifier ces témoignages sur la vie, l’éducation, la langue d’un milieu et d’un moment. On n’ose pas qualifier de plaisants ces textes tellement chargés d’histoire et porteurs de la mémoire parisienne du siège de Paris et de la Commune. Rien ne manque qui ne relance notre intérêt à chaque ligne. On voit ce qu’est la guerre, les marches aléatoires d’un poste à l’autre et des postes qui ne sont plus rien, débris dévastés, refuges précaires sous les tirs ennemis, vécus dans l’audace tranquille qu’il n’est de mort que pour les autres. Mais le mari d’Alix est touché par une balle qui lui traverse la cuisse et meurt lors de la Semaine sanglante. Une affaire banale sous la Commune.

Laisser-passer accordé à Alix Payen, ambulancière pendant la Commune © Archives famille Duizabo

Ceux qui ne croient pas au bonheur de l’archive et au plaisir du document peuvent jeter un œil sur ce que l’historienne américaine Carolyn J. Eichner a réuni sous l’intitulé fallacieux de Franchir les barricades. Les femmes dans la Commune de Paris. Ces femmes ont lutté et ont écrit, mais elles ont surtout franchi les normes de leur temps en fonction de vies et d’un militantisme sans cesse renouvelés, comme féministes et comme socialistes. Leurs positions évoluent, leurs situations sont difficiles, assez chaotiques dans les lendemains de la Commune qui ne chantent pas. Élisabeth Dmitrieff, par exemple, change d’identité et de pays, elle passe les frontières au prix d’une perte de tout capital, même militant.

Oui, il en fut ainsi, mais nous le savions bien, surtout pour André Léo (André Léo. Une journaliste de la Commune, publié par l’Association André Léo en 1987 ; sous la direction de Frédéric Chauvaud, François Dubasque, Pierre Rossignol et Louis Vibrac, Les vies d’André Léo, romancière, féministe et communarde, Presses universitaires de Rennes, 2015) et pour Élisabeth Dmitrieff (Sylvie Braibant, Élisabeth Dmitrieff, aristocrate et pétroleuse, Belfond, 1993), moins pour Paule Mink, malgré le travail d’édition d’Alain Dalotel (1968 pour sa biographie et 1981 pour ses textes jusque-là inconnus).

Pour tout dire, on est plus près de l’histoire des idées telle que les sections féministes américaines la pratiquent que d’une véritable histoire dont se défend d’ailleurs l’auteure sous prétexte de new biography. Ce maniérisme impose de ne pas situer ces femmes immédiatement par l’âge : 1824-1900, 1851-après 1916 et 1839-1901. De la chair de l’histoire, il ne reste plus qu’une prétention discursive sur les thèmes ayant traversé l’Internationale qui leur a permis d’écrire, de militer et de défendre ardemment, difficilement aussi, un féminisme autonome ou de l’intérieur. Toutes trois bénéficièrent par leur famille d’une éducation solide malgré des vies complexes qui répètent parfois des origines déjà compliquées.

Publiciste dès l’Empire, outre des romans, André Léo avait publié dès 1869 « La femme et les mœurs » en réponse à Proudhon, alors qu’elle n’était encore soutenue que par Benoît Malon, son compagnon et futur époux. Élisabeth Dmitrieff, formée à la lecture de Marx et de Tchernychevski, épouse un colonel afin de quitter la Russie et de participer à seize ans à l’intense vie culturelle et intellectuelle de Genève. Les textes et la vie de Paule Mink, riche de ses engagements féminins familiaux, de son expérience de la question sociale du travail des femmes sous la Commune puis de son évolution vers plus de radicalité, mais au sein du POF (Parti ouvrier français), sont compliqués par son statut d’« étrangère » (elle s’est mariée une première fois avec un Polonais). Elle incarne particulièrement la précarité des femmes militantes, femmes en charge d’enfants, tandis qu’un enquêteur de police peut affubler André Léo « d’une figure à vendre du tabac rue Saint-Martin », le comble de l’opprobre !

Passons sur une édition entachée d’erreurs fâcheuses, qu’elles soient le fait de l’auteure ou de son traducteur, ou du laxisme des éditeurs scientifiques français : Adolphe Thiers est devenu un général et nul(le) n’a compris ce qui incombe aux lingères de fin (elles apprêtent les habits et font office de chambrières, un travail qui les laisse sans emploi sous la Commune dans le VIIe arrondissement).

Cela dit, ces figures de femmes engagées ne manquent pas d’intérêt et toutes trois se sont servies de l’Internationale et l’ont servie à un moment ou un autre. Le débat part toujours de la commission sur les femmes du congrès de Lausanne en 1867, la défense de leur sort se faisant sur des bases différentialistes ou pas mais en termes de droits et sur fond de problème économique du travail des femmes. Les besoins de la propagande ont fait d’elles des publicistes, des écrivaines, des oratrices, mais aussi des activistes.

-

Elle a néanmoins intégré assez récemment le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier de Jean Maitron.

![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)