Fake news, mèmes, buzz, hoaks, lolcats : ces productions rigolotes ou monstrueuses de la communication électronique globalisée sont nées, nous en sommes convaincus, avec Internet et les moteurs de recherche qui régissent désormais nos pulsions et nos consciences. Erreur ! En un brillant fact-checking historique, Roy Pinker nous renvoie aux faits dûment sourcés. Sous ce pseudonyme collectif repris au très fictif correspondant américain de Détective, magazine des éditions Gallimard des années 1930, trois spécialistes de l’histoire de la presse plongent dans les périodiques du XIXe siècle pour nous livrer une enquête savoureuse et savante sur le fonctionnement de la viralité depuis la première production médiatique de masse.

Roy Pinker, Fake news & viralité avant Internet. Les lapins du Père-Lachaise et autres légendes médiatiques. CNRS Éditions, 232 p., 20 €

Les lapins du Père-Lachaise, qui donnent le sous-titre de l’essai, ont gambadé dans la presse des années 1880 au sein d’entrefilets relatant après la Toussaint de mirifiques tableaux de chasse des gardiens du cimetière. Ce « marronnier » aux relents érotico-nécrophiles (le gibier se reproduisait à l’ombre des monument funéraires et se nourrissait de l’herbe enrichie par la décomposition des cadavres) a circulé anonymement d’un journal à l’autre, repris en copié-collé agrémenté éventuellement de détails croustillants. Au bout de quelques années, le tir aux lapins d’entre-tombes a été dénoncé par Le Petit Parisien comme « légende » (on ne disait pas encore « urbaine »). Plus d’un siècle avant le tweet, la presse abritait donc une intense circulation d’informations anecdotiques non vérifiées et un métadiscours médiatique de décryptage. En quinze chapitres incisifs analysant les prototypes de nos diverses catégories de fake news, le trio d’enquêteurs (Pierre-Carl Langlais, Julien Schuh et Marie-Ève Thérenty) entraîne ses lecteurs dans une allègre archéologie de la viralité médiatique.

Préfiguration du buzz, le puff est né dès les années 1830, quand la presse a entamé un fulgurant essor fondé sur la conquête de nouveaux acheteurs et les ressources de la réclame. « L’art de faire du bruit à partir de rien », associé à la titraille claquante, s’est avéré une arme efficace pour la séduction du public et la captation de son attention, à l’instar des actuels clickbaits. La presse française dénonça abondamment le puffisme comme invention anglo-saxonne mais en fit un ample usage. Comme le buzz génère son univers, le puff fut objet de puff : en 1839, il donna son titre et son sujet à une revue-vaudeville jouée au Théâtre des Variétés. L’organisation des périodiques en rubriques n’empêchait pas, bien au contraire, les contaminations entre informations de statuts différents. La dépendance, cruciale, aux ressources publicitaires appela précocement le « publi-reportage ». Delphine de Girardin, chroniqueuse à succès de la vie parisienne, modèle de « l’influenceuse », pratiquait élégamment le « placement de produit ». À sa suite, nombre de plumes féminines furent investies de cette fonction de haute importance économique pour des journaux qui ne confiaient qu’à des hommes les rubriques dites sérieuses.

Le branded entertainement, qui permet aux marques d’entrer en contact avec leur public par l’intermédiaire de contenus divertissants ou culturels, naquit donc en même temps que la « réclame » dans sa forme primitive. Réjouissant détournement du « placement de produit » : Manet, lorsqu’il peint Un bar aux Folies-Bergères, fait figurer sur le comptoir des bouteilles de bière arborant le logo de la marque Bass. Mais il substitue sa signature au nom de Bass, faisant de l’auteur la véritable marque du tableau. Les producteurs culturels, de fait, ont éprouvé leur condition de produits à promouvoir dans un marché férocement concurrentiel. Le sacre de l’écrivain avec son décorum officiel eut pour pendant, au cours du XIXe siècle, la « peopolisation » croissante des auteurs, souvent avec leur assentiment : interviews de magazines promettant de dévoiler leur intimité, publication de portraits servant parfois aux campagnes publicitaires du secteur alimentaire (épicerie Félix Potin, biscuits Lu ou vin de coca Mariani). Baudelaire, qui cherchait pour son recueil de poèmes un « titre pétard », et plus encore Jarry avec le coup médiatique d’Ubu roi, furent bien conscients de la nécessité de « faire parler » de soi, de constituer un « capital de visibilité ».

Au XIXe siècle, alors que la reconnaissance du droit d’auteur devenait une revendication forte des écrivains, la presse mettait en circulation une masse croissante de textes imprimés sans identification du rédacteur originel. La reprise de contenus textuels était une pratique courante et des « journaux voleurs » revendiquaient même ouvertement de ne présenter qu’une sélection d’articles intéressants pris ailleurs, en préfiguration des actuels « agrégateurs de contenu ». Vol d’idées, plagiat ? L’appropriation non créditée de réussites médiatiques a été monnaie courante. Un roman-feuilleton à succès comme Les Mystères de Paris a été décliné en d’innombrables variantes locales. Pour l’iconographie, Daumier ne fut pas le dernier à s’inspirer largement des illustrateurs anglais : son Louis-Philippe en Gargantua, devenu fameux, francisait une caricature de Robert Seymour publiée deux ans plus tôt. La presse du XIXe siècle, en réflexivité sur son fonctionnement, a souvent moqué et imagé la fabrique d’articles avec colle et ciseaux. La fabrication de contenus par reproduction de dépêches d’agence ou reprise à peine réélaborée d’articles parus ailleurs reste aujourd’hui une pratique massive dans la presse en ligne.

« Un bar aux Folies Bergère », d’Édouard Manet (1881-1882) : le peintre remplace la marque de la bière par sa signature

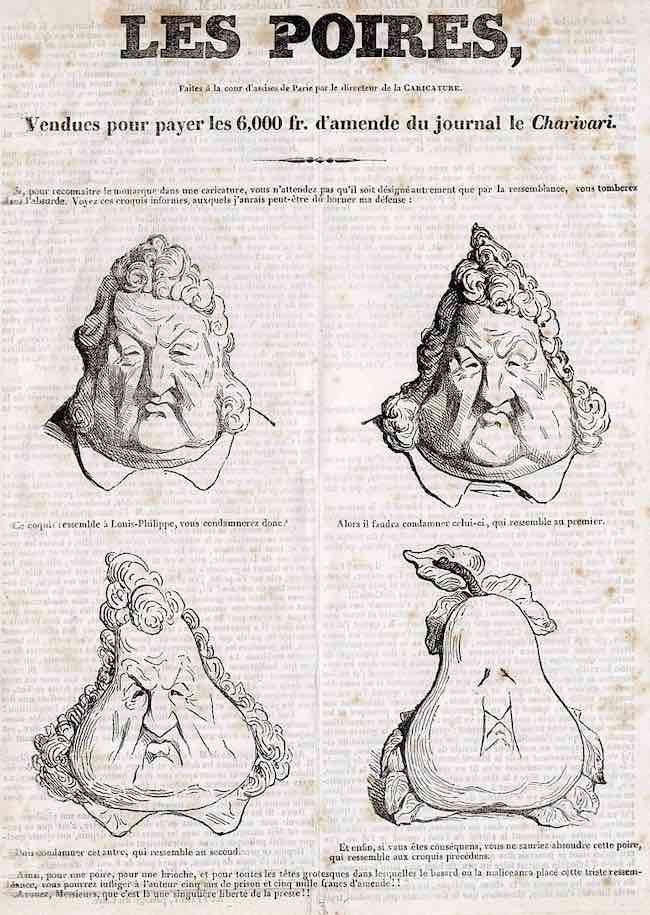

Le premier mème – un chat gris à grosses bajoues – est apparu sur le Net en 2007 ; sa préfiguration est le Louis-Philippe en poire, publié par Daumier dans Le Charivari en 1831. Le pictogramme politico-satirique est entré rapidement en circulation massive et il a été reproduit ou adapté sur toutes sortes de supports. La propagation virale se caractérise par une transmission décentralisée, la possibilité pour un récepteur de devenir à son tour producteur et émetteur. La circulation des histoires drôles, toujours anonymes, en est emblématique : elles évoluent constamment, sans que leurs points d’émergence, de transformation et d’épuisement soient repérés. La parodie médiatique, sur laquelle fonctionne le Gorafi ou en version télévisuelle Groland, a en revanche des créateurs identifiables, qui jouent sur la connivence avec le lectorat et sa connaissance des codes médiatiques : énoncées selon les formes médiatiques usuelles, les informations sont burlesques. En 1862 déjà, Le Bonheur, créé par Aurélien Scholl, ne rapportait que des nouvelles roses, comme cette brève : « Éden, 8 heures du matin – Une scène touchante a eu lieu dans le Paradis terrestre – Caïn a fait des excuses à Abel. »

Au moment où le savoir académique se réorganisait sous les auspices de la science, imposant à ses écrits un appareillage de sources et de notes de bas de page, l’espace médiatique a été l’arène où filaient des énoncés fallacieux à grande viralité et parfois à longue vitalité. « La garde impériale meurt et ne se rend pas ! » : la formule de Cambronne à Waterloo a eu assez de succès pour être encore aujourd’hui en circulation, même si Étienne Arago a dévoilé en 1862 le nom de son véritable auteur, un journaliste prolifique inventeur de citations historiques. Une autre fausse citation d’une grande longévité, en piste au moins depuis la Belle Époque, attribue à une source antique (dialogue de Platon, papyrus égyptien, tablette sumérienne, etc.) une réflexion sur la jeunesse du temps, bien corrompue, qui n’est plus la jeunesse d’autrefois. Cet énoncé qui relativise la déploration du présent s’est révélé apte à entrer partout, y compris dans les accroches de discours universitaires. La crédulité du grand public est bien connue, comme l’a illustré l’adaptation de La guerre des mondes à la radio sous la direction d’Orson Welles en 1938 : incapables de distinguer fiction et réalité, des milliers d’Américains affolés ont fui sur les routes. En fait, la nouvelle du grand exode – inexistant dans les faits – par peur des extraterrestres est le véritable hoax : il a été lancé par des quotidiens hostiles à une forme médiatique alors émergente, la radio.

Les annonces fallacieuses de décès de personnalités courent régulièrement sur la Toile. La nouvelle destinée à tromper ceux qui la reçoivent et à nuire à ceux qui en sont l’objet est inhérente à l’âge médiatique. Avant les trolls agissant pour leur compte ou suivant des directives, des mystificateurs ont déjoué la vigilance, souvent plus que faible, des rédactions. Un ancien juge colonial, se présentant parfois sous le nom de Lemice-Terrieux, a inondé la presse du XIXe siècle finissant de prises de position prêtées à des personnalités politiques et culturelles, provoquant malentendus, embarras et démentis en cascade. En 1933, plusieurs quotidiens ont annoncé qu’Édouard Herriot avait été fait colonel de l’Armée rouge par Staline. L’auteur de l’infox s’est dévoilé en 1942 dans Je suis partout : c’était le polémiste d’extrême droite Pierre-Antoine Cousteau.

« Les Poires », caricature de Louis-Philippe par Honoré Daumier , préfiguration du « mème »

L’espace public, tel qu’il s’est constitué depuis les Lumières, est à double entente. L’une est celle de la communication régie par la rationalité, de la vérité, de l’éclairage objectif de l’opinion. Cette conception idéale légitime l’univers médiatique qui, pour l’essentiel, fonctionne sur les émotions. Ce n’est pas l’information sérieuse et vérifiée mais le « sensationnel » qui excite chez les individus le désir de consommer et de retransmettre un contenu. L’âge d’or de la presse imprimée en a fourni d’innombrables preuves. Mais la propagation de la rumeur, cocasse ou malveillante, a changé de vitesse et d’ampleur avec Internet et les réseaux sociaux qui incitent tout récepteur à devenir en un clic un réémetteur à grande échelle. Les fausses informations se propagent d’autant plus vite qu’elles confèrent quelque valorisation sociale à ceux qui les transmettent. La viralité a d’autant plus d’ampleur qu’elle ne relève pas d’une transmission verticale dans des structures contrôlables, est dépourvue de centre, implique des chaînes d’intervenants multiples et saute de média en média. La transmission virale est devenue, nous le savons, une arme puissante de la manipulation (géo)politique élaborée par des stratèges experts de la désinformation.

En post-scriptum, les auteurs rappellent que l’investigation de l’espace médiatique antérieur à l’âge numérique n’aurait pas été possible avant la numérisation récente de la presse des siècles passés. Anecdote amusante : les outils de reconnaissance électronique des caractères imprimés font apparaître des milliers d’occurrences d’Internet au XIXe siècle, par déformation d’autres termes !

Roy Pinker déclare en introduction avoir voulu offrir, à la manière des vulgarisateurs du XIXe siècle, un essai aussi amusant qu’instructif. Le pari est largement tenu dans sa double ambition et l’on ne peut que souhaiter une diffusion virale à cet exposé incisif, truffé de délectables exemples.

![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)