Rien n’est plus difficile que de transposer une admirable édition sinon critique, au sens académique du terme, du moins destinée à un public très averti, comme celle que Jacqueline Cerquiglini-Toulet a publiée dans la Pléiade en 2014, en un volume maniable et tous publics (sachant et aimant lire, c’est le réquisit minimal).

François Villon, Œuvres complètes. Édition et traduction de Jacqueline Cerquiglini-Toulet, Gallimard, coll. « Folio classique », 528 p., 8,20 €

On peut donc saluer l’exploit de la spécialiste. Son Villon de poche n’est pas un digest du travail monumental d’il y a six ans, c’est une introduction brillante, coruscante, pleine de verve, qui devrait théoriquement permettre à tous les amateurs de poésie d’entrer en contact direct avec le malfrat de génie, disparu à trente ans en 1461 en ne laissant de traces que dans la réception enthousiaste de ses admirateurs : Rabelais, Marot (premier grand commentateur en 1533), puis de siècle en siècle jusqu’à Marcel Schwob, Stevenson, Léo Ferré, Brassens.

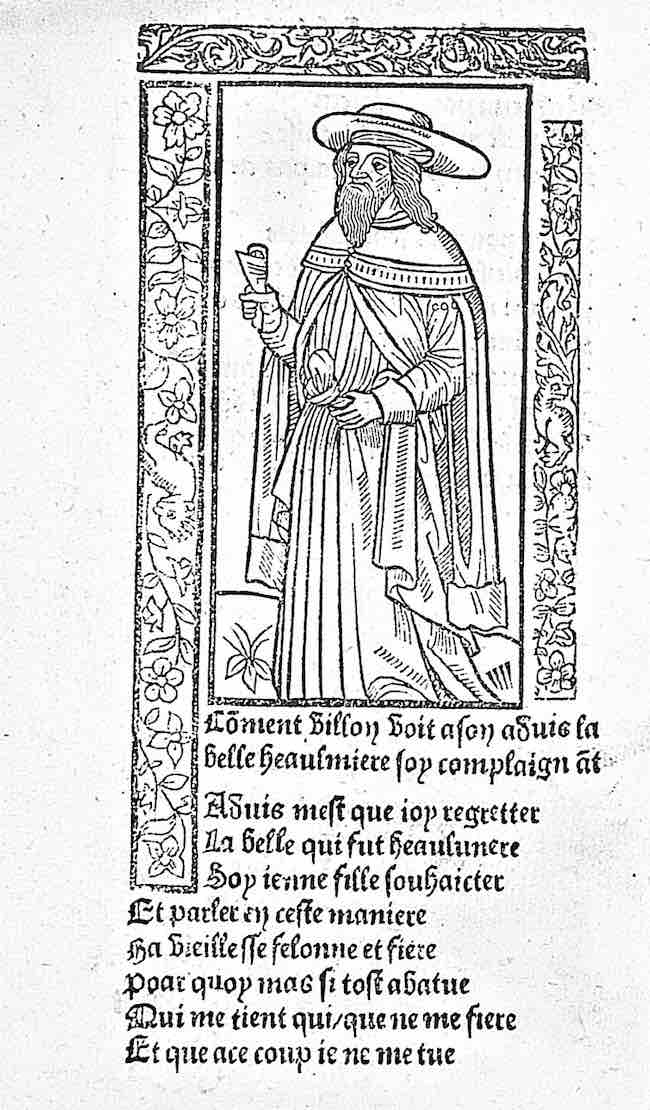

Illustration du Grant testament (édition de 1490) : « François Villon, auteur du texte » © Gallica/BnF

Il n’y a rien de plus beau que Villon – croyez-en un fan assidu, relecteur de l’œuvre complète une fois l’an depuis le premier choc il y a des décennies – mais encore faut-il pouvoir le comprendre un peu. Or on est arrêté dans cette tâche moins par la langue, le moyen français, qui est vraiment déjà la nôtre au prix de menus apprentissages de vocabulaire plus que de syntaxe, que par les mille et une fourberies de l’auteur.

Villon joue avec les mots, dénigre férocement faux amis – un truand n’en a pas de vrais – et gens de police, crache sur sa bête noire, l’évêque de Meung, couvre d’éloges à double sens ceux qui lui veulent du mal et brocarde même, à son propre détriment, certain familier du prince Charles d’Orléans, qui pourtant a accueilli généreusement ce prolétaire impécunieux dans son noble cercle de poètes de cour en 1457, au château de Blois.

Illustration du Grant testament de François Villon (édition de 1490) : « L’évêque Thibault d’Aussigny » © Gallica/BnF

Tout, dans ce texte crypté de haut en bas, est donc à déchiffrer vers à vers, et la traduction en français d’aujourd’hui s’y emploie. La traductrice a opté pour le maximum de clarté. Sans gloser l’octosyllabe (majoritaire), elle l’éclaire dans la prose la plus limpide possible, réservant aux notes abondantes (pas assez à mon goût !) de fin de volume les explications des passages les plus tordus (pour cause de sarcasmes sur plusieurs registres) et se contentant avec honnêteté de laisser dans l’obscurité ceux qui étaient déjà opaques pour Marot, et pas seulement dans les fameuses « Ballades en jargon » où le poète imite l’emploi d’un argot de métier par ceux de la bande des compagnons de la Coquille ou Coquillards, voleurs ou bandits de grand chemin avec lesquels il a peut-être « travaillé » un temps.

Ce choix de la simplicité et, s’il se peut, de la limpidité est de bon sens. Inutile d’essayer de « rendre » en vers ou en versets les huitains, les pièces insérées en un autre mètre que l’octosyllabe dans le cours du Testament, ou celles qui nous ont été conservées hors texte princeps. Il faut rendre intelligible, puis laisser au lecteur, ce que rend possible l’indispensable édition bilingue, le loisir de s’enchanter des trouvailles satiriques, lyriques, comiques d’un flux originel qui rapidement séduit, émeut, ensorcelle.

Ce texte, Jacqueline Cerquiglini-Toulet n’en facilite pas seulement l’accès par une traduction sincère qui, n’étant en rien une adaptation, se refuse à toute acrobatie verbale, à toute écriture artiste. Elle fait preuve aussi, dans sa très personnelle introduction, d’une véritable audace pour en proposer une interprétation originale, rendue nécessaire d’abord par une scrupuleuse attention à ce que l’on sait de sûr – bien peu de chose – concernant l’histoire, au fond assez commune, de l’« écolier » dévoyé d’une époque bouleversée. Jeanne d’Arc meurt l’année même de la naissance de Villon. Charles d’Orléans, second poète majeur de ce siècle perclus de guerres, capturé en 1415 à Azincourt, passe vingt-cinq années de sa vie prisonnier des Anglais avant qu’on ne réunisse sa rançon d’héritier du trône de France. Donc foin d’une bio romancée, la connaissance historique suffit. On ne trouvera ici aucune extrapolation hasardeuse, contrairement à ce qui arrive parfois chez tel ou tel des prédécesseurs de la probe éditrice.

En revanche, elle met en rapport l’œuvre elle-même avec nombre de textes poétiques contemporains, et démontre lumineusement qu’au sein des descendants du Roman de la Rose, le chef-d’œuvre à deux voix du XIIIe siècle, Villon se situe aux antipodes de la position courtoise de Guillaume de Lorris (à laquelle, malgré sa mélancolie singulière, se rattachait plus ou moins Charles d’Orléans) et fait plutôt figure de disciple du continuateur de Lorris, le réaliste Jean de Meung.

Illustration du Grant testament de François Villon (édition de 1490) : « Beaulte damours » © Gallica/BnF

Mais, contrairement à ce dernier, Villon n’a rien du cynique et souvent joyeux contempteur des femmes. Qui a écrit « Corps féminin qui tant es tendre, / Poly, souef, si précieux » ne pouvait l’être. Amoureux certes non platonique, familier des filles dites abusivement de joie, il se peint, tout au long du Testament, avec une constance qui ne peut être entièrement jouée (même si la raison qu’il avance dans le Lai pour son départ précipité de Paris – une mésaventure amoureuse – dissimule la fuite après cambriolage nocturne du Collège de Navarre), comme « l’amant remis et renié ».

Une chanson douce-amère sur la trahison féminine et le désir d’amour partagé, pure chimère pour qui manque cruellement de thunes, court à travers l’ensemble de cette œuvre, inséparable d’une aspiration impossible à l’« aise » que donneraient la sécurité financière, interdite à l’étudiant pauvre, et peut-être surtout la confiance que l’on peut attendre d’une compagne fidèle.

Il semble que c’est Jacqueline Cerquiglini-Toulet, en faisant d’abord de Villon un homme à femmes déçu par sa ou ses femmes – sans doute du fait de ses propres vices de jouisseur (« Tout aux tavernes et aux filles ! »), mais là n’est pas la question –, qui sent le mieux la puissance déchirante de cette poésie du regret et de l’échec.

Illustration du Grant testament (édition de 1489) : « Epitaphe dudit Villon »

Elle est la première aussi – à notre connaissance – qui interprète correctement les bouleversants huitains 47 à 56 du Testament, ces 80 vers qui placent Villon au sommet de toute la poésie française. Sous l’appellation traditionnelle de « Regrets de la belle Heaumière », ce qu’ils chantent, en vérité, c’est l’ignominie de la décrépitude universelle, le scandale de la beauté juvénile profanée par le temps. Ne se terminent-ils pas par une généralisation sexuelle qui n’a pas été assez remarquée (« Ainsi en prend à maint et maintes ») et qui signifie expressément que la peinture des ravages de la vieillesse accable hommes et femmes sans aucune distinction ? Bien plus, et la subtile exégète le suggère, ce poème subversif et désespéré n’est rien d’autre qu’un autoportrait. La belle Heaumière, c’est Villon, aussi sûrement que Madame Bovary c’est Flaubert.

Ajoutons enfin à la louange de cette édition qu’elle ne néglige pas de s’intéresser au Lai (le Legs), premier essai pseudo-testamentaire d’un poète dont ce texte de jeunesse en 40 huitains de huit octosyllabes (strophes « carrées », comme celles du Testament proprement dit) prouve déjà l’extraordinaire génie de la manigance, puisqu’il y transforme le vol de la Noël 1456 (les 500 écus partagés du Collège de Navarre) en méditation philosophique sur l’hallucination et l’oubli.