Pendant une décennie, John Alec Baker (1926-1987) enfourcha sa bicyclette pour se rendre à quelques kilomètres de chez lui, à Chelmsford dans l’Essex, jusqu’au vaste estuaire de la Tamise afin d’observer le faucon pèlerin. Venu de contrées septentrionales, celui-ci faisait son apparition vers le milieu de l’automne et disparaissait au printemps. Les pieds dans les marécages, égratigné par les haies, jumelles levées, carnet de notes à portée de main, Baker suivait son oiseau. De cette quête, il tira en 1967 un livre, Le Pèlerin, qui, sous forme de journal, raconte son extraordinaire passion.

John Alec Baker, Le Pèlerin. Trad. de l’anglais par Élisabeth Gaspar. Postface et révision de la traduction par Francis Tabouret. José Corti, 235 p., 18,50 €

L’ouvrage de John Alec Baker, traduit en français en 1968 aux éditions Gallimard et republié aujourd’hui, est un classique pour les Anglo-Saxons chez qui une tradition de « nature writing » est bien établie. En Europe continentale, parmi ses plus récents admirateurs, il compte des gens aussi différents que le cinéaste Werner Herzog et l’écrivain Jean-Christophe Bailly, l’un et l’autre fascinés par la beauté fulgurante d’un récit qui mêle précision naturaliste, sensibilité au monde sauvage et tristesse métaphysique.

Le Pèlerin ne vient pas ajouter un volume à la petite étagère d’ouvrages littéraires concernant l’expérience d’apprivoisement des oiseaux de proie ; contrairement, par exemple, à des classiques comme Kes (A Kestrel for a Knave) de Barry Hines ou M pour Mabel (Falcon) d’Helen Macdonald, il choisit le domaine de l’observation et de l’obsession. Baker a pour but de rechercher, de manière exaltée et poignante, l’expérience, aussi furtive ou imaginaire soit-elle, du contact avec l’animal sauvage.

Cette quête est d’autant plus déchirante que, lorsque Baker écrivait, il avait le sentiment de parler d’êtres et d’un milieu qui allaient disparaître. À cette époque, en effet, au Royaume-Uni le produit DDT n’avait pas encore été interdit (il le serait en 1984) et, dans son introduction, l’écrivain prévoyait le jour où presque tous les animaux, y compris son cher faucon, son « obsession », son « Graal », auraient disparu, ravagés et brûlés par les traitements chimiques. Cela ne se produisit pas, mais l’Essex côtier des années 1960 dont il parle, pour menacé qu’il fût, semble par rapport à ce qu’il est aujourd’hui d’une richesse et d’une diversité de faune et de flore inouïes. Comme quoi la destruction d’hier s’est poursuivie, autrement et en pire.

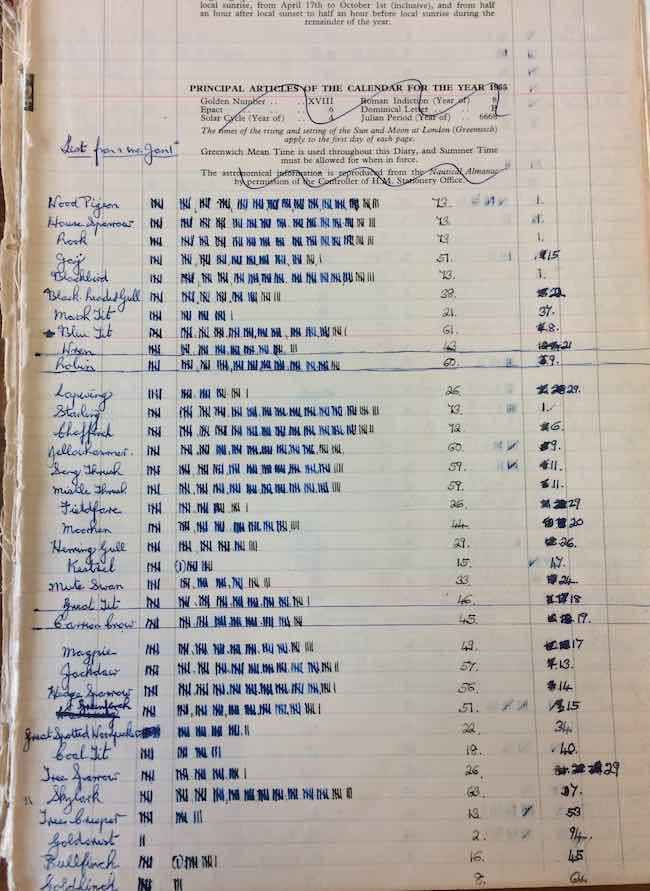

Comptage des oiseaux par John Alec Baker © Francis Tabouret

Pour ces raisons et d’autres liées à la personnalité de l’auteur, une atmosphère d’inquiétude et d’urgence flotte sur le livre, surtout dans l’évocation du paysage, « plat, vague et désolé, cautérisé par la seule tristesse », où le guetteur-marcheur se meut au milieu de champs, de boue, d’eau, de forêts, de traces, de signes… rendus schématiques, mystérieux et ternes comme un tableau de Paul Nash ou soudain animés par la lumière et le mouvement comme un Constable.

Ces confins permettent en premier lieu à Baker une déprise imaginaire par rapport au monde humain. « J’ai toujours aspiré, dit-il au début du livre, à une existence en marge, en bordure des choses, désireux d’aider le vide et le silence, d’effacer la corruption humaine, comme le renard s’en va perdre son odeur dans les froideurs sauvages de l’eau : revenir comme un étranger. » Mais surtout, cet univers abrite l’objet fuyant et quasi inapprochable de sa passion, le faucon pèlerin, prédateur solitaire et fulgurant (sa vitesse d’attaque peut atteindre les 350 km/h) dont il s’agit pour lui d’apercevoir le vol.

« J’ai passé dix hivers à guetter l’incomparable splendeur, la passion et la violence que déploie le faucon pèlerin en jaillissant du ciel, ancre mordant les nuages, arbalète lancée en l’air », confie-t-il. Une décennie d’observations de ce « spectacle extatique » donne ainsi les pages descriptives les plus éblouissantes du livre, dynamiquement dramatisées par la forme du journal choisie par Baker, journal qui, compressant dix ans en quelques mois, va du 1er octobre 1961 au 31 mars 1962, de la première apparition d’un pèlerin dans le ciel à une rencontre de grande proximité avec lui.

« Je me tiens immobile espérant qu’il se détendra, qu’il intègre mon contour de prédateur dressé contre le ciel. Les longues plumes de sa poitrine sont ébouriffées par le vent. Dans la nuit tombante il paraît plus grand qu’il n’est en réalité. La tête altière se penche, mais se relève soudain. Sa sauvagerie s’éparpille dans la nuit qui monte autour de nous comme de l’eau noire. Ses grands yeux sont dans les miens… La dernière luminosité cligne et s’effondre. Les lointains traversent le pâle rideau d’ormes, s’approchent, s’épaississent, formant un mur derrière l’ombre du faucon. Je sais qu’il ne s’envolera pas. Pas maintenant. Je franchis la digue, je me dresse devant lui. Et il dort. »

« The Birds of America : Faucon pèlerin ». Par John James Audubon (1827) © Gallica/BnF

L’homme et l’animal se seraient-ils « rencontrés » ? La question n’a pas de sens pour Baker, intéressé par une ascèse de l’approche, forcément longue, compliquée, vouée à ne consister qu’en lentes avancées et en brefs moments de côtoiement. Le processus de guet et de poursuite se fait aussi, au fil des pages, tentative de déposition de la manière d’être humaine, et effort pour suggérer la manière d’être animale. C’est par sa prose, ardente, précise, piquée de métaphores éclatantes ou terre à terre, que Baker parvient à dire combien le monde venant avec l’oiseau, porté par lui, est exceptionnel. L’élan et la clarté de son écriture effectuent sur la page ce que le pèlerin lui permet lorsqu’il le regarde : sortir de soi-même.

Le Pèlerin est donc plus qu’un livre élégiaque et extatique sur la nature, sa beauté et sa férocité ; plus qu’une déploration de la stupidité destructrice humaine, c’est le récit d’une passion. Werner Herzog, sensible au mysticisme, a raison d’y voir « le compte-rendu d’une expérience religieuse – mais d’une religion d’une espèce ancienne, pleine d’incantation, de sang et d’os – […] une extase – une forme délirante d’amour pour ce qui est observé ».

Une extase qui transportera aussi le lecteur qui, cet automne, par exemple, pourrait suivre quasi quotidiennement les entrées du journal et donc commencer le 1er octobre : « L’automne se lève dans le ciel lumineux… Le faucon monte rapidement vers les nuages qui se dissipent […] Il vole à la rencontre des premiers rayons du soleil […] C’est un tiercelet, long et racé, aux ailes souples. Le premier de l’année. Il est couleur de sable, de gravier doux. Ses grands yeux marron d’épagneul ont des lueurs humides de soleil ; enchâssés dans le brun plus sombre de ses moustaches, ils ressemblent un peu à des tranches de foie cru ».