Au soir de sa vie, Maurice Genevoix, devenu écrivain régionaliste et secrétaire perpétuel de l’Académie française, éprouva le besoin de revenir à la mort qu’il avait rencontrée à trois reprises, dans la Meuse, entre août 1914 et avril 1915, et évitée de justesse et par hasard. L’été 1971, il rédigea en quelques semaines un petit livre plus rarement cité aujourd’hui que Ceux de 14. Il n’en est pas moins fascinant. Le vieil homme de quatre-vingts ans y dialogue avec le jeune lieutenant qu’il fut dans la Grande Guerre, et veut transmettre une expérience intime à ceux et celles qui mourront un jour.

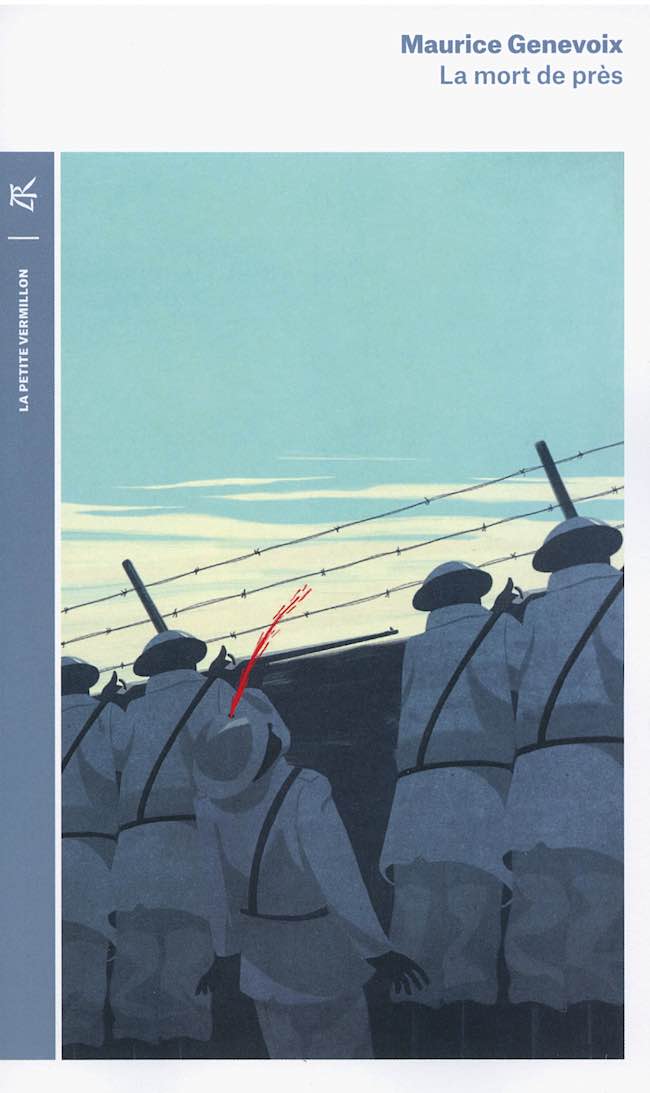

Maurice Genevoix, La mort de près. La Table Ronde, coll. « La Petite Vermillon », 144 p., 7,10 €

Maurice Genevoix © Service Historique de la Défense

La mort de près est un texte troublant. Il place le lecteur devant une expérience qui devient la sienne. Par ricochet ou identification, on suit ces récits capté par les détails, même si la minutie « ne saurait rendre compte d’une réalité si fulgurante ». Ni méditation sur la mort, ni révélation sur les frontières d’un « passage sans retour », ils se veulent « bienfaisants ». Ainsi du risque de mourir, omniprésent sur le front ; l’auteur transforme l’idée abstraite que nous nous en faisons en « une présence aussi réelle que, par exemple, celle d’un frelon qui va bourdonnant tout autour de votre tête, s’éloigne un peu, revient, vous horripile la peau du frôlement de ses ailes et qui, d’un moment à l’autre, peut piquer, va piquer… Et, s’il pique… ».

Maurice Genevoix ne démontre rien. Il se remémore des odeurs, des regards, des cris, des instants. Lorsqu’il montait à l’assaut avec ses hommes, il était tenu par leur présence fraternelle. Ils faisaient corps. « Et soudain, tout contre moi, à ma gauche, la sensation d’un vide », le sifflement des balles et le choc « lorsqu’elles entrent dans les corps », encore des combats, « la place vide continuait de me suivre, de me poursuivre ». Puis vint le calme. Dans ces intermèdes, « il importait de ne pas en être distraits », car « la mort violente continuait de rôder ». La multitude des détails quotidiens, les observations si caractéristiques du style de l’écrivain, piègent la curiosité du lecteur-badaud qui veut toujours plus de sensations, de ruses, pour comprendre ou avoir l’illusion de comprendre ces morts inutiles. En fait, pour se convaincre que ça n’arrive qu’aux autres.

Puis la mort a frôlé le jeune lieutenant aux Éparges, au bas d’une colline de la Meuse disputée aux Allemands. Ce matin de septembre, il était fier d’avoir déjoué tous les périls, avec calme et détermination, en accomplissant une mission difficile. Ça lui donnait de la force, une audace qui le porta au plus loin avec ses hommes. Pourtant, il se doutait que, « raisonnablement », ce serait bientôt son tour. Ce fut le soir, vers 17 h, lorsque trois balles l’atteignirent. Jusque-là, le hasard, la chance, ce que le guerrier appelle la « baraka », l’avait sauvé deux fois, et il avait été étonné par son calme, sa sérénité. La première fois, c’était un éclat d’obus reçu dans le ventre qui l’avait renversé, il était tombé, abruti par le choc. Il avait vu ses hommes continuer la charge, on l’avait tiré sous un hêtre. C’était son heure. Il avait attendu avant de toucher sa plaie, de dégrafer sa capote, son ceinturon. Envahi par l’image d’un homme croisé juste avant qui portait ses entrailles, il avait timidement palpé son ventre, et rien senti, il n’y avait pas de sang sur sa main. Le projectile avait rebondi contre un bouton d’acier et la boucle de son ceinturon. Il n’était pas blessé : « J’avais beau avoir “compris’’, être sauf de cette agression d’images, si intenses, si poignantes, qui m’avaient assiégé tant que je me pensais mourant, je ne parvenais pas à croire, à accepter ce caprice, cette farce cruelle de la mort. » Même scénario, une autre fois, infiniment plus grave, quand un obus est tombé et a explosé à ses pieds, devant lui, réduisant en charpie les deux soldats à ses côtés. « J’étais indemne. Il ne fallut que quelques instants pour que le monde se reconstituât, dans sa hideur et sa barbarie. »

Ce fut donc la troisième fois qui fut décisive, quand il fut gravement touché aux Éparges. Trois balles, tirées successivement par le même soldat allemand, déchirèrent son bras gauche, l’une traversa un poumon. Il perdit beaucoup de sang, la douleur fut violente. On l’évacua sur un brancard de fortune, vers un poste au milieu d’autres blessés, de leurs râles, dans des odeurs de sang et de chairs brûlées. Il fut gêné par un cri terrible, tout près de lui, et comprit que c’était le sien. « Pas un instant, sauf dans l’hébétude du choc […] je n’avais perdu conscience. […] Je souffrais beaucoup. La sensation du danger fondait sur moi, m’envahissait, s’exacerbait. » Il écoutait son corps quand la mort le quitta. D’un seul coup, il prit conscience qu’il allait passer « dans un monde autre, celui d’avant, quitté depuis des mois éternels », on le soignait. Il a fallu onze heures d’un voyage très pénible pour arriver à un hôpital à Verdun. « Pas une fois pendant ces onze heures, je ne me suis senti menacé. Pas une fois je n’ai appréhendé la mort, je n’en ai même pas eu la pensée. »

Un boyau de communication sur le champ de bataille des Eparges (1915) © Gallica/BnF

Très émouvant, ce petit livre se termine sur le constat d’une impossibilité. « Tant que [la mort] frappait à nos côtés, nous nous méprenions sur elle. […] Nous nous imaginions à la place de l’homme abattu comme si cela nous eût été possible. C’était impossible, nous ne pouvions qu’imaginer. » Revenant sur le fait qu’il s’était cru touché à mort (c’est lui qui souligne), il écrit : « Que la mort frappât réellement, tout changeait. C’est l’immense différence entre voir un grand blessé et être vu, grand blessé. Le grand blessé ne se voit pas lui-même. » Constat qui fonde la conviction de Maurice Genevoix : « Ainsi, dans une chambre mortuaire, en va-t-il des vivants qui pleurent autour d’un mourant. À l’instant du dernier passage, le plus serein est celui qui s’en va. C’est parce que je crois cela que j’ai voulu ainsi témoigner. Pour avoir touché le passage, je sais que le suprême moment a cessé d’être effrayant. »